【SMALL ARCHIVE 森村泰昌】

1991年『Art & Critique』15号より転載

〈NOTES〉 森村泰昌[1990年 芸術のサバイバル]構成・原久子

(掲載誌面より)

小池一子 井上明彦 松井恒男 塚本豊子 飯沢耕太郎 長谷川祐子

横江文憲 山野真悟 南條史生 中井敦子 斎藤郁夫 岡田勉

藤本由紀夫 石原友明 山本和弘 尾崎信一郎 アイデアル・コピー

富田康明 近藤幸夫 篠原資明 一色與志子 南嶌宏

Reorienting: Looking East 1月20日〜3月4日 Thirt eye Centre (Glasgow)

curated by Lynne Cooke

Desire and seduction also lie at the heart of Yasumasa Morimura’s work, though here the situation in somewhat more complicated in that although he, too, uses found or existing images they are modified by the fact that he himself impersonates the subject matter. Culled not from the commercial mass media but from the realms of high art, these images are both highly revered and very familiar-given their ubiquity as reproductions……(カタログより)

一月… / アトリエは1階も2階も佐賀町エキジビット・スペースでの個展「美術史の娘」のための作品で—森村の言葉を借りれば—充満していた。床には例の金の額縁の棹が敷きつめられ、そのうえでスタッフも寝起きをしているような日々が搬入まで続いた。制作費に予想以上かかり借金もしたし、作品がそのまま戻ってくれば収納スぺースのことも考えねばならない。問題は山積みだったが、とにかく彼はやるしかなかった。展覧会が終わった後のことまで考える余裕など、もう残されてはいなかった。

「美術史の娘」は森村にとってこれまでにない規模の個展であり、展示作業は1週間近くに及んだ。「美術史の娘 マハB」の中央に嵌め込まれた球の機械部分が故障して修理する必要が出てきたり、思わぬパプニングが起こる一幕もあったが、何とかオープニングを待つ状態まで遭ぎ着けた。

ほっとしたのもつかの間ワシントンヘと森村は向かった。

Culture and Commentary An Eighties Perspective 2月8日〜3月6日

Hirshhorn Museum and Sculputure Gardern (Washington DC)

curated by Kathy Halbreich

ワシントンにて / 2月3日、ハーシュホーン美術館ではキャッシー・ハルブライヒ女史も腕まくりをして展示の大詰めにかかっていたが、久しぶりに会う森村の姿を見つけ、ひととき表情を和わらげていた。

カタログ(カルチャー・アンド・コメンタリー展)の表紙にあるAIDSウィルス、スペースシャトルの爆発の瞬間、コンピュータチップ、円(千円札の漱石の肖像)は現代を象徴するものばかりだ。美術の枠組みの中でのみ美術を考えていくようなとらえ方ではなく、美術を含めたうえで人間の文化をみていこうとした切り口は、それじたいが現代の傾向なのかもしれない。そして、ハルブライヒ女史がキューレイトしたこの展覧会もひとつそういった流れにそったものとしての評価がなされていたことも確かだが、時代の問題をうまく取り込むと同時に、実に彼女の意図がはっきりと示されたものだった。出品作家はL・アンダーソン、S・アルマヤーニ、F・クレメンテ、T・クラッグ、K・フリッシュ、R・ゴーバー、J・ホルツァー、J・クーンズ、S・レヴィン、R・ムハ、J・シュナーベル、C・シャーマン、J・ウォールそして森村泰昌の15名。

プレス・オープンは大勢の関係者や報道陣で賑わいでいた。森村もテレビの取材や、ギャラリストなどから挨拶を受けたりと終始まわりを取り囲まれていた。出品作家のなかでたった1人の日本人ということもあったのかもしれないが、美術館でのレセプションを終えた後、あるコレクターの屋敷でのパーティーに招待された彼はそこでも同席していた美術関係者たちの興味を集めていた。少し遅れてやって来たメアリー・ブーンとS・レヴィンもまるで彼に会うためにその場に現れたかのようにすぐに森村のところへ歩み寄り紹介を求めた。ギャラリストは当然のこととして、作家たちが話をしようと彼のそばを離れようとしない。

にこやかに挨拶を交わし、相手の言葉に耳を傾け、時には真剣な表情で語る森村は日本にいるときと全く変わらない。何の気負いもみせることなくいつもと同じ彼がそこにいた。

Culture and Commentary An Eighties Perspective 会場風景

(Hirshhorn Museum and Sculpthre Garden 1990年2月8日~3月6日)

(掲載誌面より)

B.London (MOMA) と森村、ハーシュホーン美術館にて

(掲載誌面より)

森村泰昌展「美術史の娘」 2月13日〜3月16日 佐賀町エキジビット・スペース(東京)

「美術史の娘」 / ワシントンから戻った翌々日が個展のオープニングだった。広さや高い天井、どこかしら異国情緒の漂う佐賀町エキジビット・スペースは特殊な空間だ。東京にあって、そこだけが東京ではないようなこの場所は、2日前までいたワシントンと変わりはなかった。

幕は切って落とされた。たくさんの人々が森村の個展に来てくれた。彼の作品をみるために、そして彼と会うために。

話題になったことは言うまでもない。美術関係に限らず、多様なマス・メディアからの取材があった。彼への質問はほとんど似たようなもので、同じことを繰り返し答えねばならない。しかし、彼はそれぞれを丁寧にこなしていった。

森村さんの平面における表現の強力さは、過去の美術史を引用したものなどと言われていますが、それは正に今の感覚です。その感覚の凄さは誰のものでもなく、そこに説明の必要のない魅力を感じました。過去においては1歩引いていることこそ謙譲の美徳といってきた訳ですけれども、自分をメディアにしているということがまず非常に今の新しい表現だというように思ったのです。しかもその自分を人々が崇めている過去の美術の大作に登場させ、そこに関わって自分があるこということを見せるその強力なプレゼンテーションが全てその最終的な表現の力とテクニックと相俟って完成の域に達しているということです。

自分が例えばひとつのドゥローイングを完成させることなどと違い、或る意味でアートディレクターであり、アーティストであるということにおいての集中する力と総合する力があり、きちんと出来る方で、それをしかつめらしくしないということですよね。その柔らかさというのは大事な資質だと思うんです。アーティストに当然ありうる強烈なエゴみたいなものが、作品には出てくるのに、作家自身のライフスタイルというようなものとも関係があると思うのですが、プロセスには柔らかい感性が芯になっています。

今のようなかたちで作家として取り組むようになってから、約6年なんですけれど、20代のときに蓄えられてきたあらゆる勉強や、作家としての資質のアイデンティティーとなり得る力を全部自分の中にためてきているからこそ柔らかくなれると思うんです。自己形成というものについて自信があるからこそ、今打って出でいる森村さんの姿があるのだと思います。

87年にYes Art Deluxe(佐賀町エキジビット・スペース)で発表された肖像のシリーズが88年のヴェニス・ビエンナーレのアペルトに出て、そこから自分のやってきた仕事が一切の無駄なく世界の美術関係者たちの意識するところとなったわけです。日本のアーティストが自然にものをつくり続けながら世界のメインストリームのなかで評価される作品をつくるということについて——そこには南條史生さんという人の推薦と言うこともあります——今まで日本列島のなかで外からの風潮ばかりを評価してきた評論家たちがいて、そういう人と関係なく、これが現代の表現だと打って出たからには、森村さんは突き進んでつくっていって欲しいと思います。

現代美術の旗手などという言い方をしますが、森村さんはそうなってしまったと思うんです。注目されることの大変さがあると思います。インターナショナルなキューレーションというもののなかでこの人が必要だという存在に森村さんはもうなっています。まだ日本では数人しかそのようなアーティストはいませんが、それは日本のアーティストが弱かったということよりも、いかに日本の押し出すストラクチャーそのものが弱かったということだと思うんです。

発想もテクニックもとにかく豊かな人ですから、自分の存在を自覚して大事に仕事をしていって欲しいと思います。(談)

個展「美術史の娘」会場風景(佐賀町エキジビット・スペース 3階 1990年2月13日~3月16日)

©佐賀町エキジビット・スペース (掲載誌面より)

肖像 王女A、王女B インスタレーション

(「美術史の娘」会場風景 佐賀町エキジビット・スペース 2階)©佐賀町エキジビット・スペース

(掲載誌面より)

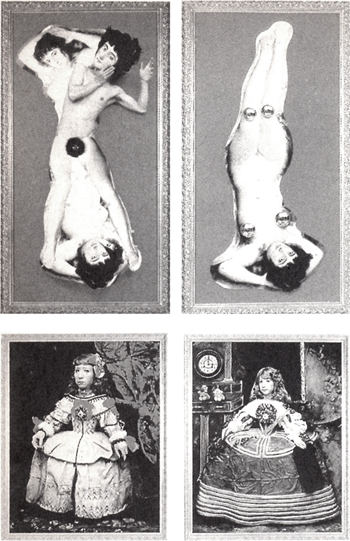

上左―美術史の娘 マハB 226×146cm〈1990〉

上右― 美術史の娘 マハC 226×146cm〈1990〉

下左―美術史の娘 王女A 210×160cm〈1989〉

下右― 美術史の娘 王女B 210×160cm〈1989〉

(掲載誌面より)

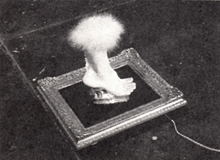

踏み絵 44×39× 41cm〈1990〉

(掲載誌面より)

武蔵野美術大学集中講義「芸術は食べられる」 4月16日〜27日

芸術は食べられる / 武蔵野美術大学空間演出デザイン学科の2年生を対象に2週間の集中講義を行った。森村は学生に「芸術は食べられる」というテーマを与え、授業終了時に提出作品は展覧会であると告げた。そして、グループ分けした学生にそれぞれアートディレクター、広報、展示、ドキュメント、制作(アーチスト)担当というぐあいに役割を分担させた。アートディレクタ一に至っては自分自身はなにもつくる技術がなくても、頭(アイデア)といいスタッフに恵まれさえすれば優秀な成績がつくわけだ。

時間がない(2週間)、予算がない、技術がない、こんな三重苦があっても、それはいい展覧会ができないということの理由づけにはならない。食べ物は日もちがしないので当日か、前日に作らねばならない(時間)。また、食べ物は安くで身近に売っているし(予算)、料理を作るのではないのだから技術もさほど必要としない(技術)。見事に三重苦はつき崩された。ものをつくり出すということは努力だけでは駄目なのであって、大事なのは知恵なのであるということを示す。

この授業を受けた学生のなかに拒食症を克服して復学したばかりの学生がいた。その学生も含めて全員が積極的に授業に参加し、面白い展覧会ができあがった。

「芸術は食べられる」という課題を学生に出したんです。彼の場合、特別に言葉に対する感性の鋭さがあって、これによって生活するという考え方もできるし、これを食するという読み方もできるわけです。

子供のころから食べるもので遊ぶことはいけないこととして教えられて育ちましたが、それを逆手にとって、食べ物で遊んでしまおうということ。これは表現は柔らかいですが、名画として崇め奉られているものに対してチャレンジし、そこに自分を投入していくという、言わば冒瀆ともいえることを今やれる彼と、食べ物で学生に何かつくらせる彼というのが、同じ考えの深さと強さをもっているので、どんな小さなプロジェクトでも毒があって素晴らしいと思いました。(談)

静物——ことばなき物たちの祭典 4月21日〜6月10日 静岡県立美術館

スティル・ライフ / まな板の上の大根を釈迦の涅槃に見立て、まわりで他の野菜が悲しみにくれている。こんな作品が江戸末期から明治にかけての時期に描かれていた。仏画とは思えないおかしさがある。静岡県立美術館で行われたこの「静物」展を森村は出品作家の1人としてというよりも、1人の熱心な観者として大いに楽しんだ。

この展覧会のつくりかた、見せ方には企画者が何をみせようとしているのかが細部にわたり明解に示されていた。(——テーブルと6つの椅子、リンゴとオレンジ、最後の晩餐の用意が整いました。階段の下ではお客様がお待ちです。)

森村さんに出品をお願いしたのは、展覧会テーマとの関連からです。静物画というのは、ある意味で卓上という限定された空間の中で、既存の記号をさまざまなレベルで組み換えることで成立するわけですが、そこには今日の作品制作のあり方に通じるものがある。マニエリズムの時代もそうですが、解釈のコードが強くなればなるほど、制作者はそのコードと対話しながら作品を作る要素が大きくなる。森村さんが写真を使ってやっていることは、見方を変えれば、芸術がマニエリスティックになる時代に芸術家たちがとってきたイメージ生産のあり方につながっているともいえるわけです。

出品していただいた作品は、セザンヌの有名な静物に寄生してそれを「森村化」したものです。セザンヌは視点を複数化することによって遠近法を解体したといわれていますが、森村さんはセザンヌの作品を模倣しながら、その解体のプロセスを写真という遠近法プログラムの頂点にある装置によって逆にたどるという倒錯をやっているわけです。そこには、セザンヌについて美術史がほどこしてきた解釈や読み方が前提となっていて、森村さんの作品は、この前提に対してアイロニカルにというか、批評的に言及していて、その辺に今日的なものを感じます。

「静物」展に関してのエピソードを言えば、「脱走する写真」展(水戸芸術館)に出品した森村さんのものは、「静物」展の出品作の中から引用しているんですよ。彼にとっては芸術というものを支えているステレオタイプのことば、記号、概念…そういうものが全部材料になる。静物とか肖像とかいうジャンルだけでなく、美術館とか展覧会といった制度そのものが作品のテーマになりうるわけです。そしてできてくる作品というのは、ぼくなりにいうと「芸術作品」の色つきの影である。そのへんのことについては彼といろんな話をしましたが、斜めにシニカルに構えるよりも、常に問いかけ、発見して——その辺はわりと古典的なんですが——実際に作品にしてしまうということ。森村さんのそんな意外にストレートなところがいいですね。

いろいろなもてはやされ方をしていますが、あらゆるコメントから自由に、今まで通り問いと発見を繰り返していって、アートシーンとやらの特異点であり続けてほしいですね。それから、「脱走する写異」展のカタログに彼が書いていた「勇気をもって、みんなで人間をやめるときが来るであろう。」ということばについては全面的に支持します。(談)

装置批評とその愛人D 33×30×53cm〈1989〉と森村 撮影:福永一夫

(掲載誌面より)

批評とその愛人A 180×225cm〈1990〉

(掲載誌面より)

NHK趣味百科——近未来写真術 5月1日放映(インタビュアー・篠山紀信)

松井恒男(ディレクター)

このシリーズの人選に関してはレギュラーの篠山紀信さんが飯沢耕太郎さん等数人の写真界の人たちの意見を参考にして候補をしぼって来られたんです。それは各々傾向の異なる写真家であり、既成の大家よりも将来性を考慮に入れた、実力のある人であることを条件にした、非常に公平な人選でした。そしてさらに僕らNHKのスタッフと協議の上であの12人に決まった訳です。森村さんに関しては番組の中で、他の人はフォトグラファーと呼んでいるにもかかわらず、彼の場合だけアーティストと呼んでいるんです。つまり、写真家の範疇に入れて良いのかどうかわからないが、今回のシリーズにはぜひ入れたいということです。それに森村さんは篠山さんがあの中でも特にご執心だった人です。

現在、ヴィデオなどムーヴィの一般化で、スチール写真というものが改めて見直される時期に立っているという認識で、もっと写真というメディアを利用している広範囲のものもいれようということで、1人だけ異色な人をいれたわけです。

森村さんの仕事にはいい意味の、健康なアブノーマルさがあるんですよね。それは彼が非常に明るいということ、素直だということ、それから、恐ろしいくらいの自信をもっているということです。つまり、番組のなかでも言っていましたが「レンブラントが生きていたらこうしたかったんじゃないかということをやっている」などと平気で言っていますよね。レンブラントが生きていたら、本当は怒るんじゃないかというようなことを平然と言うわけです。それは勿論、彼がそう信じて言っているんだろうが、彼には意図があっで、そういう発言をすることにも彼の1つの考え方があると思うんです。又、ヴァン=ゴッホの作品をつくったときには、ただ単純に彼と自分の顔が似ていたからやってみたと言っています。どこか矛盾しているようにも思われるこの自信と正直さ、その素直な言葉からくる迫力。世界でやっていくには、あのくらい自信に満ちた言い方をしていかないと通用しないようにも思うが、そのような一匹狼的な発言とは裏腹に、人間的にはとても優しい人で、そのアンバランスさに彼の人間としての魅力がありますね。作家というものはその作品だけで評価しなければならないんでしょうけれども、不思議なことをやっているわりに、ご本人は純粋で優しい好青年です。鶴橋というあの一種異様な生活環境にありながら、年齢にしては行儀や言葉使いが良くてそれも不思議ですね。芸術家というのはもっと傲慢な方のほうが多いですよ。発言そのものは大胆だが、本人は全くそうではない。例えば展覧会の案内状を送ってくれるときにも必ず一筆書き加えるという心遣い、そこに彼のアブノーマルでありながら脱線しないノーマルさみたいなものがありますね。芸術家というのは羽目を外してどんどん進んでいく人もいるので、そういう優しさが逆に彼の限界(命取り)になってしまうのかもしれないし、それはわからないが。

アイデアが面白いし、日本人に理解されるよりも、海外で理解されるほうが先になるかも知れませんね。でも、僕は直接彼の話を聞けたし、彼の考えが良くわかって大変面白かったです。

写真を引き伸ばすことで粒子が粗くなってしまうことは、彼の狙いではないだろうから、技術的にもそのあたりがもっと進んでくれば、更にアイデアもふくらむでしょうね。

あの線上で変わるのか、それとも全く別の方向へ開花してゆくのかわからないが、これから何を見せてくれるのだろうという期待感があります。完璧さとの間にどこか隙間がつくってあるんですよ。鑑賞者にとっての付け込む隙というのが作品にあるだけに、そこが人間臭くて面白い訳です。そこが将来どういうふうになっていくのかが楽しみです。おそらく彼に言わせれば、そこが狙いですと答えるだろうけれども、完成しているというよりも、非常に流動的な1つのプロセスにおける完成ですよね。これから先、変貌してゆくだろうし、我々の想像のつかないところに彼への関心と期待と楽しみがあるのです。(談)

ワンデーART SHOW / オブジェTOKYO展の一環として5月6日に調布大映スタジオで行われたワークショップに参加した森村はサングラスをかけたままその一部終始を見物して帰った。多くの聴衆はいつ森村が登場するのか待っていたに違いない。彼自身はステージに上がらないまま彼のコーナーは終わった。森村はプロデュースをするだけで表には出ないこの出し物は、伊藤弘がビデオの制作を旭当し、近藤滋がパフォーマンスを担当した。

石原友明・小山穂太郎・森村泰昌展 5月10日〜6月3日 双ギャラリー(東京)

花と包丁 / バレリーナ風の衣装を身に纏い、小首を傾けながら右手に花束。左手に包丁をもつ森村。そして2本の包丁が目線の位置に合わせて壁から突き出していた。もう包丁を隠し持っていることができない状態になっていたのかもしれない。“芸術を視ることに安全対策は不必要だ。…”こんなふうにはじめられた「死覚について」という彼のメッセージは、盲目になることと、見るという行為は裏腹なものではないということを伝えているのだろうか。

刻まれた銘を見て森村に確認したのだが、“森村流気配りのすすめ”とでも申そうか、壁から突き出た包丁は右には右利き用、左には左利き用が使われていた。

私自身、ずい分前から写真に興味がありましたし、現代美術の中での写真の占める位置、又、どんな切り口で写真をあつかうかなど、自分なりの問題意識をもっていました。それで88年に物故作家の山中信夫展「ピンホールの開かれた世界」を企画しました。次には現在活躍している人で、写真というメディアをつかった作家の展覧会を企画したいと思いましたとき、石原さん、小山さん、森村さんの3人の作家にお願いしよう、と考えました。89年の春頃、森村さんに企画展の趣旨を話し、了承していただいたのですが、彼はその頃から海外などの展覧会の予定が入り急に忙しくなってきました。3人にお願いするからには、何か切り口のちがった面白い展覧会にしたいし、思い切って1年間延ばし、90年の5月に3人展が実現した訳です。

私はいつも企画展をする時、作家が現時点で一番してみたい事を試みて下さい、とだけお願いするのです。森村さんの作品は丁度その頃、名画の引用等のかたちで定着してきた頃でした。私共のギャラリーの空間はあまり広くないし、又3人展という事もあり、何か新しい試みで作品を作っていただけないか、等と話していました。彼は忙しい中でしたが、積極的に取り組んで下さって、時間の許す限り、話す機会を何度も持ちました。そういう制作に対する真剣な態度がとても印象に残りました。そしてその時点で彼の一番したい事をやっていただけ、良い展覧会になり私も大変嬉しく思いました。

私にとっての現代美術とは、過去体験では見る事の出来ない、常に刺激的なものでした。しかし、いろいろな作品と接しているうちに、その中での見方のようなものを自然に身につけて来た様に思うのです。私にとって森村さんの作品は、今まで身につけてきた見方をどこか変えなければ、見る事が出来ないところがあり、新鮮な魅力を感じます。

最近、森村さんと日本人のオリジナリティやアイデンティティについて話し合ったことがありましたが、森村さんの作品が海外で評価されるのは、日本人としてのオリジナリティが強く感じられるからではないのかと思いますね。私の全く個人的な見解ですが、日本の美術は、墨絵や坪庭に見られる凝縮された余白の美と、琳派などに見られる極彩色で、洗練されたものの、2つの対照的ともいえる美の感覚があったように思うのです。私は日本文化は、奈良、京都など関西地方から生まれたものが多いと思いますし、まだ根強く残っているものも沢山あります。そういう環境の中で育って来た森村さんは、日本人としての大切な資質を備えていらっしゃるように感じます。

日本の美術の中でも、現代美術というのは難解であるというように受け取られていますね。たしかに文章を読んでも、入りにくいという印象はあります。けれど森村さんは、解り易い言葉でお話しになります。例えば「芸術は愛である」という言葉など、今までの現代美術の作家は言わなかったことですよね。私には難解と思える彼の作品が、表面的な解り易さで、広く沢山の人を引きつけて来たように思います。確かに森村さんの作品は、雑誌マスコミにも取り上げられ、日本の現代美術の層が広がったように思いますね。

これからの課題としては、作家としての持続性が重要となってきます。今後の展開がどうなっていくのか楽しみです。(談)

左―花と包丁 エスキースA〈1990〉

右―花と包丁 エスキースB〈1990〉

(掲載誌面より)

彫刻コスチュームプロジェクト・琵琶湖ロケ / 琵琶湖畔の目的地への集合時刻は午前3時。立夏の候とはいうものの5月11日の水辺の夜明けはまだ肌寒い。昔芝居や舞踏をやっていたので大道具などはお手の物というタカさんとガンが、ボーッと傍らで見ている若いスタッフたちを尻目に足場を手際よく組み立ててくれた。キャリアの差が出る。

湖と言えども寄せては返す波はある。沖の方でモーターボートやウインドサーファーがフレームのなかをたびたび横切ってくれるため、思いどおりにシャッターが切れない。上げたままの碗がしびれてくる。皆さんご苦労様でした。

アーネスト・サトウが逝った / 森村がアーネスト・サトウの話をしてくれるとき「アーネストはね…」と言って、決して「サトウ先生」などとは言わない。その親しみを込めた呼び方は魅力的な響きを耳に残す。彼は森村にとって唯一の写真の師であった。それだけでなく彼からさまぎまなエッセンスを吸収している。7月の毎週土曜日「アーネスト・サトウ」ノート)と題したコラムが京都新聞に連戦(4回)された。執筆者は森村泰昌。“愛” “モダン” “ ベニス” “ 復活”というテーマで書かれたその文章からは、森村の中でアーネスト・サトウとの出会いがいかに大きいものであったかが感じられる。

森村の作品のなかでアーネストは永遠の生を受ける。否、逆か…。

WAVE25——151年目の写真 6月25日発行(ペヨトル工房)

だぶらかしA 120×100cm〈1987〉

(掲載誌面より)

CAMERA CULTURE 5月 Thomas Seagul Gallery (Boston)

Subversive Classicism Subuerted 6月 L. A. Louver Gallery (Los Angels)

Déjà-vu 第1号 7月10日発行(フォトプラネット)

『デジャ=ヴュ』創刊記念展 7月16日〜29日 ハイネケンビレッジ(東京)

シノラマ / 上海ラブシアターのシモーヌ・深雪、極楽エリと森村泰昌のダイヤモンドナイトが森村のアトリエから篠山紀信のレンズを通してDoLiVe 6月号、Déjà-vu 創刊号の誌上で全国の皆さんにお届けできた。森村はネオ・アンダーグラウンドな世界をこういうかたちで提示することで、自分自身のスタンスのある一面を表明しておきたかったのだそうだ。それはスノッブな連中の飾り物としてのアートではなく、その対局にあるアートだ。ああいったものを忌み嫌う人もいるだろうが、彼にとってはとても重要な事項なのである。

飯沢耕太郎(Déjà-vu 編集長/写真評論家)創刊号については、僕が気になっている人、面白いと思っている人達を傾向を決めずにアトランダムに選ぼうというかたちだったんです。森村さんの仕事は2年くらい前から気になっていて、是非やってみたいと思いました。写真の専門雑誌なので写真寄りというか、正統的な写真表現に近いものが多くなるのではないかという懸念があり、バラエティーをもたせるという意味もあって、その点で今までの写真を使ったものとは異質である彼をあえて選びました。それとちょうど当時、篠山さんと彼が一緒に仕事をしていたということがあったんですよね。篠山さんは嗅覚の発達した人で、彼が森村さんを買っていて、何かそこでセッション的なページを作らないかということになったんです。所謂“作品”の範疇からははみ出ていて、パフォーマンスと言うか、他とは違う位置付けで、“features”という特別なページをつくったんです。対談と作品で完結するんだけれども、いわゆる写真表現じゃない部分があるので、写真論ではないものを書ける人に書いてもらいたくて荒俣宏さんに執筆をお願いしました。荒俣さんの文章は見世物小屋的な、むしろ芸術じゃないというところから入っていった文章だったので、僕の狙い通りの面白いかたちが出来たと思っています。実に篠山さんというのは見世物小屋の興業師のようなところのある人で、そのあたりは見世物小屋の踊り手である森村さんとの息は合っていたんじゃないでしょうかね。対談もボケとツッコミで漫才みたいだったでしょ。

彼の作ったものと、彼の肉体とに落差があってね。森村さん自身とお会いすると、小柄なんだけど不思議な存在感があるんですよね。つくったものとあの肉体のずれ、それとモロに出てくるものとを両方感じて、その面白さというのは何とも言えませんね。

彼の仕事は、作品というかたちで美術館やギャラリーの壁におさまるものではなくて、見世物的な挑発ぶりが面白いと思います。わりと現代の写真家が閉じる方向へと作品をもっていこうとしている中で、逆に彼の作品は開いていく方向にありますよね。彼の作品を通じて、いろいろな感情のぎわめきが引き出されて来るところがあって、そのへんの挑発ぶりというのは面白い、その挑発に反発する人も勿論あるんでしょうけれども、あえてそれに乗って毒をちょっとなめてみると美味しいんじゃないかな。

本人と作品の落差ってことにさっきも触れましたが、その微妙な落差がうまく表現できないが面白い。だから、森村さんの作品というのは彼本人を知っていたほうがもっと面白いだろうと思います。喋り方とか、身のこなしとかその存在そのものが、一種のフリークスだと思うんですけど、そういうところが作品に出ている部分もあるし、作品が裏切っている場合もある。

彼の場合はアートシーンのなかで云々というよりも、少しそこから離れたところに常にいて、そこからメッセージを送り続けていくような役割を演じて欲しいです。でも、そのあたりの自分の位置付けまでも、彼は逆手に取っていくようなところがあって、アートシーンを気にする人にも答えるようなメッセージを送るし、ミーハーな人にも伝わるようなメッセージを送るし、その気配りを続けていくと面白いんじゃないでしょうかね。ミーハーにも受け、真面目な批評家に問題にされるというようなスタンスを忘れずに仕事を続けてもらいたいですね。彼に関しては、安心して見てますから、ほおっておけば何かするだろうと言う感じで、全く心配してませんね。前に「美術史の娘」というシリーズをやったでしょ。今期侍しているのは、あれを写真の名作でやってほしい。つまり「写真史の娘」ですね。(談)

脱走する写真—11の新しい表現 7月14日〜8月26日 水戸芸術館現代美術ギャラリー

長谷川祐子(水戸芸術館学芸員)

出品の依頼をした時期が、所謂メイキングフォトの手法のピークで、あの流れのなかでの展開としては1つの頂点に達しているという感じがしておりました。ですから次の展開における作品が見せてもらえることを期待していました。選んだ理由は単純な問題で、彼の作品のクオリティということと、多くのメディアの絡みあいの中で表現の媒体としては隅にはじかれていた写真が、いろんな記号のコードとつながって様々なかたちで利用されるにもかかわらず、表現手段として写真というかたちで表に出てきた80年代の特殊な状況の中でも非常にユニークな活動をなさっている方のひとりであったということです。

森村さんの作品は客観的にみれば自画像なんですね。自画像というのは歴史的に人々にとって常にある種のアトラクティヴな存在だった訳ですが、モダニズムの中でいわゆる具象というものが消えてしまいソフィスティケイトされた形態に還元され、昔あったような肖像というものもなくなってしまったのです。しかし、一般には肖像にたいする憧れというものが依然としてあった、それを森村さんは現代に生きる人間の顔を使ってやってくれた。旧来どおりの形式をとった場合、陳腐なものにうつるであろうことも、森村さんの方法の場合は名画を用いている分、既視観はやや強い。けれども、それと同じくらい強い未視観があると思うんです。名画のなかで自分がみたもの、キッチュな飾り物のなかで自分がみたもの、さまざまな既視観と未視観が重なっていますが、その既視観と森村さんの顔の登場によって出てくる未視観との大きなずれによって揺さぶられると思うんです。そこがやはり大きな魅力でしょうね。肖像への憧れというものと森村さんのとった手法というものが既視観と未視観の振幅によって私たちに非常に強いインパクトを与える、その2つの効果ですね。

それに非常に主観的な判断をすれば、森村さんという方はライフスタイルと作品が一貰していますよね。彼はアーティスト・ステートメントとして“愛”ということばを使われます。この言葉はいわゆる評論の世界や美術史のなかではタブーなのですが、彼がそれを芸術という名の命題のもとで言うとき、非常にぴったりとはまってしまうという幻想的なところがあります。自分自身の生を愛すること、他者を愛すること、アートを愛することそれらがすべてが等価に存在していることの安定感。ひるがえってみればそんな愛などありえないわけで、それは自分も含めてすべてのものに対する絶対的な“冷たさ”といえるかもしれません。ライフスタイルと、何故アートをつくるのかということの目的意識がいっしょになっているということ。彼が今までの人生において受容してきた様々な体験、例えば映画が好き、宝塚が好き、悪趣味やキッチュなものが好きだとか、あるいは自分の生活環境、トラディショナルなもの、最初に得たモダニズムの写真教育などがすべて混然一体となって彼の中で着実にディベロプしていて、まわりを吸収して取り込みながら次から次へと変容を遂げていくという部分など、まるで非常に成長の早い細胞を見ているというような印象があります。彼がどんなにアイデアを出しても枯渇しないのは、その時期を見定めてやっているからでしょう。91年に関しては同じスピードの展開はしないだろうと言い放ってしまっている。そのことも自分の力の限界とか、展開時期をわかって、彼自身が無理のないところで仕事をしているからだと思います。傍から見ると尋常でないアイデアの数やスピードも、彼は自分が早いスピードで進むべき時と、ゆっくり成長を遂げて行くときのリズムをもっていて、きっと彼にとってはノーマルなテンポで進んでおられるのだと思います。

彼自身は作品にたいしていっさい言葉、理論による演出というのはしないのです。「美術史の娘」とか「批評とその愛人」というタイトルも最初から自分のなかにあったのではなくて、彼の作品に対する他の人の言評から、彼はおもしろがってそのことばを取り込んでしまったのではないかと思いますね。絶えず周囲のものを取り込んでどんどん彼の中で大きくしていくのが1つの特徴なんですけれども、批評の意味自体も彼の中に入った時点でもう変わってしまっていると思います。それが彼の作品を通して私たちの前に出されたときには再び変貌を遂げる訳ですけれども、彼を見ていると触媒あるいは媒体という印象を受けます。彼自身の人間的な実体というものは本質的には何もわからないというのかな。

彼のやり方じたいが作家がやっていく上での方法論の見本になってくれたらと思います。彼の国際美術社会への出方、マーケットヘの出方が後に続く人達のためのモデルになるだろうかと思います。

併せていろいろな方を世に引き出していく力もおもちで、実際にわたしは関西の方ですが、すぐれた若い作家を紹介していただきましたし、多くのことを教わりました。人の才能や展開を見通す眼差しというものがあるので、少なくとも関西エリアに関してはスクールなどとは異なるのですが、集まったり、拡散したりできる集団の精神的な中核に位置して欲しいと思います。

コラボレーションでいろんな方を関わらせていかれることは、自分の仕事に多様性を持たせる1つの手段ではありますが、ことごとく成功させていらっしゃるというのは相手の才能を理解し、時には自分が透明になり相手を取り込むような柔軟さがある結果だと思います。

森村さんに関して美術史的に位置付けるとするなら、写真というメディアが発端とはなりましたけれど、今の時代の人達が何を求めているかということを察知し、その隙間隙間に対して必要なものを注入していく力があり、(それを彼は愛と呼んでいるのだと思うのですが、)そういう役割を担い続けてもらいたいと思います。ほとんど宗教家のやっていることに近いことですが宗教よりも有効ですね(笑)。理屈だけ多い作家、折衷のみ巧みな作家には辟易としていますので、森村さんのように欠落している部分に流れを注いでいくような作家に出てきて欲しいし、後にはその先頭を走り続けて欲しいと思います。(談)

左―Dead Sparrows and Dove (GYOSHU) 155×120cm〈1990〉)

右―Vegetable Parinivàna (JAKUCHU) 208×120cm〈1990〉

写真提供・水戸芸術館 (掲載誌面より)

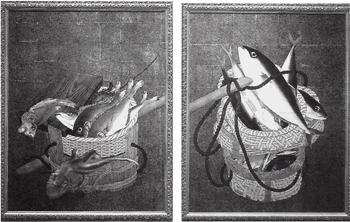

左―Fishes (TAMAKI) 1 260×210cm〈1990〉

右―Fishes (TAMAKI) 2 260×120cm〈1990〉

写真提供・水戸芸術館 (掲載誌面より)

森村泰昌+山崎亨+近藤滋 彫刻コスチューム展示風景

脱走する写真―11の新しい表現

(水戸芸術館現代美術ギャラリー 1990年7月14日~8月26日)

(掲載誌面より)

バラエティ・ショー / 水戸芸術館は7月29日、素敵なショーの舞台となった。ショーが始まる前に、森村は真赤なライトの下で無表情を装い「大切なのは自分自身が何かにかかわる時のリアリティなのだ」「開かれたセルフポートレイトの可能性を求めてコラボレーションもやっている」などという内容のステートメントを至極まじめに語った。

舞踏あり、歌あり、ダンスあり…「スーパーひたち」に乗ったかいがあった。

個展 YASUMASA MORIMURA 9月5日〜10月6日 Nicola Jacobs Gallery (London)

イギリスでの休暇=友人とのボート遊び / パディントン駅(ロンドン)から列車で約1時間、18世紀風の街並みがきれいなBathはその名の通り温泉保養地だった。森村はアズビーとそこへ友人のティムを訪ねた。初めての海外個展、それもロンドンということで緊張していたようだったが、この小旅行はリラックスするのにとても良かった。イギリスの家庭の雰囲気も味わえた。不思議だったのは森村はいろんな写真を撮っていたがいつも自分の指が入るように撮っていたことだ。

Nicola Jacobs Gallery 会場風景

(掲載誌面より)

AGAINST NATURE: Japanese Art in the Eighties 9月10日〜10月27日 Grey Art Gallery (New York Univ.)

ニューヨーク・ニューヨーク / とうとうAgainst NatureもNYまで来た。パーティーではディーラーやギャラリストたちが森村に群がる。どこも契約したがっている様子だ。皆なアズビーに通訳してもらおうと彼をも離さない。日本にいても頻繁にいろいろな所からオファーが来る。そんな中から、自分と合う画廊をみつけることは容易ではない。アズビーばNYの旧友にこんな冗談を言われた。“These people usualy wouldn’t give you the time of day”…‥しかし当の森村は日本から来ている留学生の質問に熱心に答えていた。

Against Nature New York 展 会場風景

(掲載誌面より)

日本のコンテンポラリー 写真をめぐる12の指標 9月6日〜10月14日 東京都写真美術館

横江文憲(東京都写真美術館学芸員)

1. 森村泰昌を出品者として選ばれた理由=ヴィデオ、コンピュータなど様々なメディアを駆使して作品創りをしており、作品としての完成度も高い。

2. 森村泰昌と一緒に仕事をなさって最も印象に残ったこと=様々なことに興味をもっており、常に、新しい何かを意識しているように思えた。

3. 森村泰昌の作品・作家=一般的に、写真家は撮る人、見る人であったが、森村氏の場合は、それに加えて「見られる人」の立場にもある。それらの三者の立場を考えながら作品を創っている。

4. 森村泰昌の現在のアートシーンにおける位置・役割、これからの彼の仕事に期待すること=ユニークなコンセプトのもとに作品創りをしているので、今後の方向を看過することはできないと思う。また、益々の発展を期待しています。

(横江文憲さんが回答されている4項目と同じ質問を、取材を受けて下さった他の皆様にもお願いいたしました。)

ミュージアムシティ天神 9月19日〜11月4日 IMS(イムズ)ガーデン(福岡)

山野真悟(IAF主宰、ミュージアムシティ天神事務局長)

佐賀町エキジビットスペースで作品を見た時、作家に会ってみたいと思いました。

ミュージアムシティ天神の出品作家としで彼を選んだ理由として直接には、私と、多分黒田雷児君も、普段広告イメージがある場所に突然森村氏の作品が出現するのはスリリングなできごとではないか、と考えたことによります。しかもそれはサイズの大きなものでなければならないとも考えました。

スリリングなだけでなく、スキャンダラスでもありました。森村氏は私達のアイデアにつきあって、更にそれを押し進めようとしました。

美術館やギャラリーでなら(つまりそれは美術作品に過ぎないから)何でもないことが、商業的な場所では、美術作品であるかないかという以前の作用を引き起こすのです。(例えば別の場所の別の作家の出来事で、現場の人達から嫌われ続けた作品もあったように思います。それは会期中そこで働く人達にとって、得体の知れない、気にさわるものとしてあり続けたのです。)森村氏の最初のプランはスポンサーにとっての許容範囲をあっさりと越えました。それから別案を検討して、これなら何とか、という案にたどりつきました。森村氏にとってはやや不本意であったかも知れません。同時に、別の素材による展開も合わせて考えていただいたのですが、結局その一部しか実現できませんでした。ただ、そのいきさつや経過を楽しむタイプであるようで、それがまた一種の共同作業のような性格も持っていました。

展覧会を企画していて楽しいことの1つに作家に会うことがあります。作品が面白い場合、まずほとんど作家も魅力的な人物であることが多いという印象があります。そういうわけで、彼に会うのも大変楽しみにしていたのですが、実際会ってみると思っていた以上にユニークな作家だと感じました。つまり、ポートレートや作品で顔は知っていましたが、本人はそのどちらにも似ていないのです。彼自身はそれらよりも遥かに大人びていると感じました。

今回の展覧会で出会った作家達の中でも強く印象に残った作家と言えます。

森村氏の現在及び将来における重要性は、間違いなくそのスター性にあります。彼の仕事には日本の現代美術を、一般的なもの、国際的なものへと難なく引っ張っていきそうな気配があります。

いつか誰かがやるべきことを、彼がやるめぐりあわせになっているのかも知れません。(談※入院中だった山野氏の回答を宮本初音氏がまとめて下さいました。)

(掲載誌面より)

移行するイメージ 9月23日〜11月12日 京都国立近代美術館

「移行するイメージ」京都展 会場風景(京都国立近代美術館 1990年9月23日~11月12日)

(掲載誌面より)

80年代現代日本美術展 9月29日〜ドイツ・オーストリア巡回中 Frankfurter Kunstverein(フランクフルト)他

マイン河畔の散策とヴァイヤマイアさんの赤いベスト / ドイツという土地柄のせいか、のんびりした気分だった。リチャード・フランシス(テー卜・ギャラリー)に橋の上で腕をつかまれた。全く気付かなかったので驚く。夜はあまり眠れないようだ。シンポジウムで話す原稿に目を通したりしていたのか、夕方まで1日中ホテルの部屋から出ない日があった。

南條史生(美術評論家)80年代という括りで考えたときには、やはり80年を代表する内容をもった作家であるということで今回の展覧会にも出品してもらいました。

イメージの密約展(88年1月・ギャラリーココ・京都)ではじめてみたのですが、非常にラディカルであるし完成度の高さも感じました。ちょうどK・ハルブライヒとT・ソコロフスキーも来日することになっていてAgainst Natureのための調査を進めていたところでした。当時、僕は88年のヴェネツィア・ビエンナーレのアペルトの国際部門のコミッショナーになっていて、そこにも森村さんを押しました。ポストモダンの風潮の中で、写真が引用の手段として増えてきている80年代の欧米の状況を考えたとき、森村さんの作品というのは完全にその流れに対する彼なりのコメントになっていたわけです。それは国際的な舞台に日本から出す作家としては無視できない事柄ですからね。

過去の美術史を参照し、それを自分の肉体を使ってやっていること、写真を写真として見せるのではなく、ペインティングを装った写真を提示することなどは、C・シャーマンやS・レヴィン等のいろいろな作家と通じるものがある。例えばデュシャンが女装したものを又森村さんがもじることで複雑で重層的な意味がそこに生じますよね。ホモセクシャルとか男女の境界がなくなるような現代の風潮にもかかわってくるんです。そしてそれを美術史に則ってやることにも面白さがある。何が内容かということを突き詰めていくと、批判精神に基づいた意味の層みたいなものが彼の作品にいろいろと込められていることがわかると思います。森村さんの作品は豊かな素材を提供していて、それが国際的に共有できる美術の問題点となっている。美術の問題というものは解決はつかないが、いつか過ぎ去り、次の問題が浮上します。森村泰昌の作品は今の美術の問題を共有できる立場にあり、だから外国でも評価されるわけです。もちろん賛否両論のある人で、きわどいところで私たちを刺激してゆくというところが面白い。現在の方向での展開を期待しますね。

ある程度キャリアを積んだうえで現在のような位置にいるということもありますが、彼はどんな場面でも安定しています。自分のポジションや、やっていることがどういうとらえられ方をしているのかをよくわかってやっているからでしょう。(談)

80年代日本現代美術展 会場風景

(Frankfurter Kunstverein 1990年9月29日―ドイツ、オーストリア巡回中)

(掲載誌面より)

上―会場風景を撮影する森村(Frankfurter Kunstverein)

中―会場風景(同上) 下―P・ヴァイヤマイア(同上館長)

(掲載誌面より)

ART JUNCTION 5 10月5日〜17日 四条河原町阪急百貨店(京都)

中井敦子(四条河原町阪急百貨店)

今回の仕事を通じてはじめて森村氏本人と直に接することが出来ました。何を置いても驚いたことは、作品からイメージしていた作家像と本人とのギャップです。柔らかな人あたり、そしていい意味で軽やかでノリがいいのです。

出品依頼をした時も、忙しい彼自身から逆にいろいろな提案がありました。まず、これまでとは少し異なるかたちでの見せ方をしたいということ。いつもは中が見えるショーウインドウに森村作品のポスターを貼り尽くし、剥がしたい人は自由に持っていっても構わないという主旨のものでした。消防法上の制約からポスターを店の外に貼るのは無理だということになったのですが、内側から貼るのであれば問題はないということで、決まりました。

「この案はきっと通らないと思う。」そういいながら森村さんが出してくれたポスターに使用するイメージ(写真は、〈脱走する写真〉展に出品されていた“Vegetable Parinirvàna (JAKUCHU)”のなかのグレーの顔中ブツブツだらけのショッキングなものでした。楽しさを売るのが百貨店の役目。上司の答えは勿論ノー。担当者としては何と森村氏に伝えようかと、悩んだ末に夢まで見てしまう始末。私の心配もよそに、結果を聞いた彼の反応はクールなもので「ああ、やっぱり」の一言でした。

採用されたイメージは「美術史の娘 劇場A」の部分とArt News誌(90年3月号)の表紙になった例の写真の2点。打ち合わせを進めていくうちに、ポスターは両面刷りにし、カレンダーを透明なシートに印刷したものを付けて、店(四条河原町阪急)の創業記念日のお客様へのプレゼントにすることになりました。

搬入——2ブロックのウインドウに片面ずつ中央を2枚分空けたままにして隙間のないようにポスターを貼っていくのですが、手慣れているはずの専門の作業員3、4人もこの度はポスターとはいえ美術作品ということで緊張して仕事がはかどらないんです。その間、森村さんをディスプレー用の小道具の倉庫に案内するとゴソゴソいろんなものを探し出してこられるんです。装飾的な金の額縁を見つけて、用意されていたIDEAL COPYデザインのポスター(「脱走する写真」展)をはめて出来上がり。「もう1つはやっぱりこれでしょう」といいながら〈最後の晩餐〉を取り上げて満足気な顔でした。この2つの額をショーウインドウの真ん中に外から見えるように掛けて完成しました。

食べ物や意外な読み方をする漢字のことなど楽しい話題で絶えず盛り上がっていたのですが。考えてみれば、作品づくりの背景や、引用した作品に纏わること等お聞きしたいことが沢山ありましたのに、そんな話はほとんど出来なくて残念に思っています。機会があればまた是非伺いたいです。(談)

ART JUNCTION 5 ショーウィンドウいっぱいに貼りつけられたポスター

(掲載誌面より)

文化の日 / シンポジウムは講師の1人を欠いたまま始められた。撮影の合間、スタッフを残してクルマに乗ったが連休の京都の道はひどく混んでいた。「移行するイメージ」展の行われている京都国立近代美術館の講堂へとすべりこみ一応の役目は果たせた森村であった。

プリンテッド・アート展—版画と写真の臨界点から— 11月2日〜12月2日 山口県立美術館

斎藤郁夫(山口県立美術館学芸員)

展覧会を企画する以前から森村さんの作品は気になっていたんです。ショッキングな作品ではあるけれど、率直に言ってよくわからなかったのですが。忘れられない印象が残っていました。展覧会のコンセプトそのものは、写真を使った表現ということでシルクスクリーンの版画に焦点は当たっていたのですが、現在の新しい表現もみせようということで、気になり続けていた森村さんにも出品していただくことにしたのです。写真を使った表現を今日語るとするなら、やはり欠くことの出来ない作家ですからね。

ダンサーのような肉体をもった人だと思ったのがお会いしたときの第一印象です。指先や目線の表情からそういう印象を受けました。彼の作品が私にとってずっと謎だったと言いましたが、本人にはじめて合うとき、この作品がなぜこういう形でつくられているのかという自分の謎が解けるような言葉を期待して行ったのです。しかし、会って話をしていてもこっちが知りたいような分析的な言葉は彼の口から出て来ないんです。「愛です…」なんてことを語ってくれる言葉を聞いていると、彼の作品というのは、彼の身体そのものが、より餞舌に語っているのかもしれないという気がしました。

結局、彼自身から作品と直接ぶつかり合うような言葉というものは聞けなかったのですが、本人の登場する作品の中からは際立った“身体”を感じて、そのあたりは安直に現代美術の流れの中に取り込んで行くことの出来ないような、おもしろい部分をもっていると思いました。

名画といわれるものの引用というのは彼にとっては単なる取っ掛かりだと思いますので、そういうものを越えてもっと違った自分の登場の仕方みたいなところに期待したいように思います。美術史というものを媒介に彼の作品について語ることには私としてはあまり興味がありません。

肉体とか身体ということを言ってきましたが、本人が作品の中に登場することがいつまで続くのだろうということに大変興味があります。あそこまで自己増殖のようにいろいろな場所に顔を出させていると、彼が年をとっていったときに彼が消えてしまうことがあるのかどうかと思うのです。あそこまでイメージ操作によって、情報のメディアのなかをくぐり抜けでゆくようにいろんな所に出没しているのであれば、徹底的にそれをやっていってもらいたいとも思います。もし今までのような作品を越えて、また新しい造形を生み出してゆくのだとしたら、そこには森村泰昌という作家を中心に、どのような整合性ができてくるのかに興味がありますね。

彼がもう既に自分が死んだときの姿も撮影しょうと考えているのではないかと疑ってみると、デュシャンのように大きな罠をしかけているような気がします。(談)

SPIRAL Take Art Collection 1990 11月7日〜25日 スパイラルガーデン(東京)

岡田 勉(スパイラルガーデン学芸員)

海外で開催される展覧会に多数招待されるなど急激に忙しくなられたので機を逃していたのですが、日本のアートを面白くした張本人として以前から森村さんには興味を持っていました。何かのかたちで仕事をしたいと望んでいましたので、出品をお願いしました。

椅子を使った作品のプランはわりと早い時期に森村さんから出てきていて、当初マッキントッシュ以外の椅子が候補にあがっていたこともあったのですが、いろいろ話し合っていくうちにやはり有名なマッキントッシュが良いだろうということになりました。背もたれ部分に森村さんの顔が沢山あるソファとか今回は実現しなかったプランもいろいろとあったのですが…。椅子を選ばれたのは「生活とアートの融合」を願ったTake Art Collectionの企画趣旨を汲んで考えてくださったのだと思います。

日本の若いアーティストは、欧米の美術の文脈の中で自分をどう位置づけようかというところだけでやっている部分があり、とかくオリジナリティが欠如しがちですが、森村さんはクールな眼差しでそれをとらえ、ご自分なりの解釈でうまいアプローチのしかたをなさっていますよね。そういう意味で非常に優れた作家だと思います。逆に言えば、日本人だからできることだとも感じますが。

しかし、彼が今どうして評価されああいうポジションにいるかという点についてはわかり易さだと思うんです。一般の人たちがみた時にでも、これはあそこからの引用なんだとそれぞれが既にもっている情報と結び付けて考えることが出来るということにはひとつのインパクトがあると思います。例えば、宮島達男さんの作品にしても時間的な概念をきっかけに様々なボキャブラリィを引き出せる。コンセプトの明解さがそのまま表現として視覚化されているということは大切な要素ではないでしょうか。

ご本人と接していて感じたことは、とても紳士的なところですね。また、作家なりを語るうえで神秘の部分というのはとでも大事だと思うのですが、最近は「アーティスト森村泰昌」というイメージが一人歩きするようになってきたと思います。それらを形成するための要素が森村さんのアトリエヘ伺ったときに垣間見ることができ、積み上げてこられたものの厚みのようなものを感じました。これまでの様々な実験的な読みやすべての経験の中から、あのような表現を生み出している。とてもリアリティが感じられました。また何かの機会にご一緒できれば幸いだと思っています。(談)

Take Art Collection 1990 会場風景(スパイラル・ガーデン 1990年11月7日~25日)

左―光る椅子 H141×41×39cm〈1990〉 右―叫ぶ椅子 H141×41×39cm〈1990〉

写真提供・株式会社ワコールアートセンター 撮影・山本昌男

(掲載誌面より)

お菓子づくり / 武道館でイヴ・サン=ローランのショーがあった夜(11月8日)、彼を囲んでパーティーが催された。近しい人たちだけが集まるそのパーティーの席に出すお菓子をなんと森村が担当した。できたお菓子にデコレーションしていくのが森村の仕事だった。なかなか思うように作業が運ばず、大好きなお菓子に苦しめられたあげく、せっかくのファッションショーもミスしてしまった。とはいえ、けっこう楽しんでいたようだ。

サン=ローランのためのデザート(1990年11月8日)

©佐賀町エキジビット・スペース 撮影・林雅之

(掲載誌面より)

誰でもありたくない態度で絶望と確信の両翼で飛ぶ天使…実験は良き哉(藤本由紀夫)

移行するイメージ 11月20日〜12月16日 東京国立近代美術館

森人よ 風に向いて ふいに立ち 頰の紅させ 天王寺村(石原友明)

「観念の刻印」 11月18日〜91年1月20日 栃木県立美術館

山本和弘(栃木県立美術館学芸員)

企画展への招待という評価の第1ステップは87年にいち早くやっていますので、今回は彼の傑作をちゃんと収蔵していますよということもみせたかったのです。実のところは、世界の森村ファンをアッといわせるような企みはいろいろとあったのですがそれはオフレコということにしましょう。

彼についてなにか書いたなら、彼の作品にはそのことまでも手玉にとられるような気がするんですよ。簡単に言えば、いい加減な仕事はできないって感じです。僕は森村さんの恐ろしさは、ジグマール・ポルケの恐ろしさに似ていると思っています。ダイレクトにコンセプトを作品に出すのではなく、アイロニックにそこにあるものを否定して、見えないものを感じさせ、紆余曲折するうちにコンセプトが作品にでてくるというやり方をポルケはとっていて。その一方の極みが森村さんでほないかという気がします。日独恐怖の舌出し男といったところでしょうか。

チェラントが「批判的な芸術」といったのとは意味合いが少し違うのですが、チェラントを無理に引いて言うなら、森村さんの作品は2つの意味で批評的だと思います。ひとつは過去の芸術に対して、もうひとつは作品について誰かが語ることを先回りして作品の向こう側で笑っているようなところです。この二重の批評性というあたりは凄いですね。

西洋の過去のものを引用することで、欧米の人からみればとりあえず安心感を与えられるのだけれども、深いところでは把握しきれないものがあり、ましてや得体の知れない東洋人がつくっているということが益々彼らを混乱させるのではないでしょうか。そのへんが逆に強みであるという気もします。森村さんの作品が何を考えさせようとしているのかについては一朝一夕には語れませんね。いったん書いてしまうとみごとにその裏をついて、するするっと逃げられてしまい、結局は書いた本人が弁解をしなければならないことになってしまいかねない。だから、今まで彼について書いたことのある人はどこか気恥ずかしい部分があるのではないかと思います。僕はいままで書いていなかったので救われていたのですが、この号で展評を書くことになってしまい、非常に悩んでいます。(談)

アート・ナウ—関西の80年代 11月20日〜12月16日 兵庫県立近代美術館

尾崎信一郎(兵庫県立近代美術館学芸員)

80年代の総括というかたちで行った今回のアート・ナウには関西の80年代を代表する作家の中から14人を選出し展覧会を行ったわけですが、当然この位置づけのなかでは森村さんは出てきてしかるべき人であったと思います。彼の作品について僕の批評のフィールドで論じることは不可能ですが、そのオリジナリティーと知的な操作の巧みさは評価したいと思います。国際的なレベルで森村さんに比較しうる作家や作品について詳しく知りませんが、先日行われた「移行するイメージ」展(京都国立近代美術館/東京国立近代美術館)を見た限りでは、他の作品と比しても圧倒的な強さをもっていたように思います。

現在の森村さんの作品はポストモダンと称される特殊な文化状況の中で象徴的な役割を担わされているように思います。そのような背景が静まった後も作品がなおどの程度の強度を保ちうるかという点は興味深い問題です。しかし森村さんのことですから、既に今後に向けた戦略は設定されていることでしょう。(談)

アート・ナウ―関西の80年代 会場風景(兵庫県立美術館 1990年11月20日~12月16日)

(掲載誌面より)

Japan Art Today 11月24日〜91年1月27日 The Cultural Centre of Stockholm

ART OF ARTS, MAN AMONG MEN 12月5日〜24日 ギャラリーNWハウス(東京)

モリムラ・ブランドのショップ誕生

左―肖像(赤–Ⅰ)120×110cm〈1986〉 中―肖像(赤–Ⅱ)120×200cm〈1986〉

右―肖像(黒)120×110cm〈1986〉 (掲載誌面より)

左―ただしいオブジェの作りかた 30×30×H30cm〈1990〉

右―ただしいオブジェの作りかた 30×30×H20cm〈1990〉

(掲載誌面より)

ART OF ARTS, MAN AMONG MEN. 会場風景

(ギャラリーNWハウス 1990年12月5日~24日)©ギャラリーNWハウス

撮影・OGUMA Sakae (掲載誌面より)

IDEAL COPY ROOTS FOR Y. MORIMURA!!(IDEAL COPY)

右眼と左眼——Two Days Exhibition For Two Eyed Man 12月22日〜23日 ピクチャー・フォトスペース(大阪)

MENU=石原友明、小田英之、藤本—デュシャン—森村 この展覧会を見ることのできた人は少ない。だが、90年の仕事納めには相応しい企画だったように思われる。

Fujimoto―Duchanp―Morimura〈1989〉

(再掲載にあたり 画像提供・藤本由紀夫氏)

WHAT・S NEXT 12月23日(TV朝日)放映

WHAT・S NEXT / 〈いま、なぜ?〉…〈21世紀のアートに向かって/90年代を疾走する魂—〉テロップは森村を見つめる作り手のキーワードか。

森村は語る。「鏡の中へそのまま入ってしまって戻れなくなってしまったら、そのまま狂気の世界。鏡のこちら側は正気。そこを行ったり来たりする、中間的な領域に自分を属させる、そのトレーニングをしたい。その実験…僕の作品は…」「…難しい言葉や漢字じゃなくて平仮名でどれだけのことが言えるか」「自分の死というものを、具体的に肉体が消滅するということと一致させるということはできない…それ以上のことは何もわからないです」

15分で森村を映し出そうと試みた企画者である富田さんの熱い思い一What’s next

1テレビディレクターの見た森村泰昌氏

富田康明

確かに血は流していない。私の知る限り、その作品に血痕も流血も、ましてや血糊など、無い。

しかし、私は《血》を感じてしまった。

ボッシュ、ゴヤ、歌川国芳が、かつて、その《地獄》を吐露する時、必然のごとく

《森村泰昌》は、しかし、充血の美術家である。鬱血の技工師である。

あるいは、人体からすべての血を

ぜび、氏の作品群をこの視点で見直してみることをおすすめしたい。

充血——『肖像(泉 3)』

鬱血——『批評とその愛人 A』

瀉血後の蒼白と生——『肖像(歩く人 2)』

ゆえに、人体の刻明な解剖図を残したダ・ヴィンチが《身体》を科学したのに対し、森村泰昌は、《身体》をエロスすることとなる。

が、エロティックだということにほとんど意義は無い。

秘された《メッセージ》が別にある——

*

確かに死んではいない。しかし、生きている、生き続けている——というよりも、作品の《身体》は、死につつある。生きながら、と見えるより、死にながら、滅びながら、そこに在る——と、私は感じてしまった。《森村泰昌》の、もう1つ——《死》。

このタナトスは、先に書いたエロスと、もちろん不分明。

氏のアトリエの書架に、三島由紀夫の著作がかなりの量、蔵されているのを何気なく眺めていたら、それまで和気あいあいで穏やかだった氏に「その本棚は、あまり見ないように……!」と、静かながら、きつく申し渡された。

——しかし、三島由紀夫が、その衝動にかられてついに

あくまでも、清い。

スキャンダラスである度合いより、はるかに、清祥さを、私は感じてしまった。

『彫刻コスチューム1990』に、私は、時に清められた海辺の小さな神社の石の鳥居が持つ清潔な完璧さ、瀟洒を感じたものだ。エコロジカルな

しかし、何故、この大きな矛盾——血、エロス、死——を内在させながら、清いのか?

ここにおいて、氏の《死のイメージ》に意義はほとんど無い。それらを通路とする別の秘された《メッセージ》があるのだから——

*

今回、私の演出したテレビ朝日の「WHAT’S NEXT」という番組では《宗教》を媒介項として、見た。たとえば、『美術史の娘 王女A』のスキャンダラスなデフォルメ。

「ベラスケスは、たかが肖像画家にすぎないよ、森村さん。あんたは、あのデフォルメをやっちまうことで、宗教画家になっちゃったんだよ、凄いんだよ、これは!」

——と、私はちょっぴりの洒に酔った勢いを借りて氏に言ったことがあった。

氏は、ちょっと考える間を置いてから、「…ううん」とうなづき、私の眼の奥を見返し、静かにほほえんだ。

その瞬間、ロケの途中だったにも関らず、私の仕事ほすべて完了した。

あとは、河村正敏という私と組んでくれている天才映像家(カメラマン)に、すべてを託し、編集が、私の手の元で、おのずと立ち上がってくるのを待つにすぎなかった……。

放送(毎日曜24時30分から15分)された番組は、極端な賛否両論。

が、私は今、ほほえんで黙る勇気みたいなものを持てた。同じクリエイターとして、森村泰昌氏が、その風貌姿勢を通じて、その勇気を与えてくれた、そのことに感謝。

…‥森村さん、また、何か映像、それも時間軸のあるやつを、河村映像家と一緒にやろうよ、ね。だって、あんたは、アートを通じて、

『勇気をもって、みんなで人間をやめるときが来るであろう』——森村泰昌

左より 肖像(歩く人 2)200×100cm〈1986〉、批評とその愛人A 180×225cm〈1990〉、肖像(泉 3)200×100cm〈1986〉(掲載誌面より)

サバイバルは続く? / 森村はこの1年、依頼された仕事は出来る限り引き受けた。彼は、それは自分がどの程度やっていけるのか試してみるためのSTUDYでありTRANINGであったと言う。SURVIVALなんて表現はおおげさだったかもしれない。だが、本当にこのぺースで仕事が進めていけるのかどうか90年初めの時点では自分でも全く予測のつかない部分があった。そこで、〈芸術の・サバイバル〉というテーマを設定した。それは自身に課された宿命的なものと感じたのかもしれない。

近藤幸夫

1990年、森村泰昌の作品は、もっぱら写真のメディアとしての質的変化を説明する文脈のうえであつかわれてきたように思う。しかし、それは、彼の作品のあくまで“手段”にかかわる部分でしかない。彼の「肖像」から「美術史の娘」へといたる過程のなかには、私たち自身の時代と“過去の偉大なる美術”との間のスタンスという非常に本質的な問題が含まれていることは否めない。そこを自覚的にみつめながら展開するところに今後の可能性をみたい。

1991年、有名になる / 91年のテーマは「有名になる」ということだ。こんな言葉を自分の口から吐いてしまった美術家がこれまでに1人としていただろうか。愛(88年)、人間の尊厳(89年)、サバイバル(90年)、そして次にきたのがこのテーマである。森村のなかではそれらのテーマほ深く関連性を持っている。

森村泰昌についていくつか 篠原資明

ゴッホの自画像に扮して以降の森村泰昌の仕事は、主に美術史(それも西洋のそれ)と風俗という2つの系列上で展開されてきたようだ。活人画についての個人的な関心から、ぼく自身は、西洋名画中の人物に扮してみせる彼のセルフ・ポートレートに注目してきた。

しかし、ここ1. 2年の彼の仕事には少し違った側面が目につくようになってきた。それを2点だけ挙げておこう。ひとつは写真と他のメディア、たとえばコンピューターとかけ合わせた作業。メディアといっても、ハイテクものばかりではない。昨年末の「アート・オブ・アーツ、マン・アマング・メン」展の絵ハガキをよそおったもののように、メール・メディアとのかけ合わせも、この点でおもしろい展開といってよい。

もうひとつは、一見、異なる系列上のものをかけ合わせる仕事だ。果実と手との絶妙な交換を示したもの、あるいは「アート・オブ・アーツ、マン・アマング・メン」展の仏像と宇宙人をテーマとしたものがそうだ。もうろん、仏像と宇宙人にしたところで、ほんとうに異質な系列がどうかは問題で、ここに彼の戦略のひとつのポイントがあるのかもしれない。

一色與志子

作品を初めて見たのは、88年のヴェニス・ビエンナーレのカタログの図版(肖像 赤—Ⅰ、Ⅱ、黒—Ⅰ)でです。まず「これは何なの」と思いました。これを見た多くの人に強いインパクトを与え、考えさせる作品ではないかという印象をもったことを覚えています。私の場合は美学あるいは美術史的なアプローチはしませんので、そういうところを離れた立場からみて、決して無難なものではない、しかしビジュアル的に云々というものではない、議論を醸し出す面白さのようなものを森村さんの作品からは感じました。

美術が経済というシステムとどんなに深いかかわりをもっていても、私は森村さんの作品を商品という目ではみていません。例えば、彼の作品は正直に言って誰もが家に買って壁に飾るものではないと思います。投資価値などという問題ではなく、これは何なのだと思わせ強く引き込まれる不思議な魅力が潜んでいるわけです。森村さんには過激な存在であり続けてほしいと思います。内外を問わず彼には時代に与える危険性のようなものを示し続けていって欲しいのです。アーティストとして、いい作品を作りメッセージを送り続けることが最低かつ最高の欲求であるはずですから。

欧米で森村さんの作品、そして宮島達男さんの作品については意見がわかれます。けれども、彼らの作品が若い世代にどう受け取られるかということがこれからの日本の現代美術には大きく影響していくと思うし、それがひとつのバロメーターにもなりうるように私は考えます。若い世代や美術以外のフィールドの人が美術に目を向けるような影響力を彼の作品はもっています。現代美術はなまものですから、時代は連鎖してゆくにせよ次から次へ新しいものへ取って変わられていくことだろうと思います。そんな中で今が森村さんにとってかなり大事な時期ではないでしょうか。彼の精神性が次の世代に受け継がれていくこと、彼の亜流としてではなく、森村さんもあっと驚く作家の登場を待つためにも、今の森村さんを応援したいと思います。

しかし、作家だけがいくら突出していても駄目なのです。画廊やキュレーター、作家それぞれがきちんとしたポテンシャルや柱をもち、どれだけそれが維持できるかということがこれからのアートシーンには大切な問題だと思います。突出する力をもったもの同士が刺激し合うような相互関係でなければならないでしょう。(談)

1月17日(日本時間)、中東湾岸では戦いが始まった…死なないで

南嶌 宏

森村泰昌とは、三島由紀夫がそうであったように、その死の瞬間にようやくどこからか舞い降りてきて、自らの死の瞬間を作品化しようとする作家である。その死に彼とともに立ち合う時に、僕は、三島のようにどこか脅えながら世界を見続けた2つの眼球と、それとは対照的な王のように攻撃的な鼻と、そして、彼自身を知り尽くしているかのような繊細なその右手を譲り受けようと思っている。森村への批評が可能だとすれば、その3つの器官を所有することから、ようやく開かれ始めるように思われる。

撮影・福永一夫 (掲載誌面より)

協力者 アズビー・ブラウン、大村邦男、竹下 都、福西哲也

『A&C』(Art & Critique) No.15

(1991年2月25日 京都芸術短期大学芸術文化研究所[編])

より再掲

*転載を承諾して下さった方々のみ掲載しています。記して感謝申し上げます。(REALKYOTO編集部)

—

転載を許諾して下さった森村氏をはじめとする執筆者の方々と、『A & C』誌元編集担当の原久子氏、京都造形芸術大学のご協力とご厚意に感謝申し上げます。なお、記事はいずれも原文のママであることを申し添えます(明らかな誤字は訂正しました)。

(REALKYOTO編集部)

CONTENTS ▶『Art & Critique 5』〈DRAWING〉「美に至る病へ」へのプロローグ(文・森村泰昌)1988年

▶『Art & Critique 8』

〈TOPICS〉ベニス・ビエンナーレ——ベニス・コルデリア物語

(文・石原友明、森村泰昌)1988年

▶『Art & Critique 9』

〈CROSSING〉森村泰昌展「マタに、手」(レビュー・建畠晢/篠原資明)1989年

▶『Art & Critique 15』

〈CROSSING〉森村泰昌・近藤滋「ART OF ARTS, MAN AMONG MEN.」

(レビュー・山本和弘)1991年

▶『Art & Critique 15』

〈NOTES〉 森村泰昌[1990年 芸術のサバイバル](構成・原久子)1991年

小池一子 井上明彦 松井恒男 塚本豊子 飯沢耕太郎 長谷川祐子

横江文憲 山野真悟 南條史生 中井敦子 斎藤郁夫 岡田勉

藤本由紀夫 石原友明 山本和弘 尾崎信一郎 アイデアル・コピー

富田康明 近藤幸夫 篠原資明 一色與志子 南嶌宏

▶『Art & Critique 19』

〈INTERVIEW〉 森村泰昌(構成・原久子)1992年

(2016年5月25日公開)