レポート『台北ビエンナーレ2014——関係性以後の美学を模索する』

台北市立美術館 /Taipei Fine Arts Museum

池田剛介

今年3月半ばから23日間にわたって繰り広げられた台北での立法院占拠は平和裏に収束を見せたものの(*1)、中国大陸に対する民主化運動はさらに香港へも飛び火する恰好となり、台湾でもこの雨傘革命と呼ばれる運動に共感する声が高まっていた。こうしてデモの熱も冷めやらぬ中、台北では「関係性の美学」で知られるニコラ・ブリオーのキュレーションによる台北ビエンナーレ2014(9月13日〜2015年1月4日)が開催されている。

ブリオーによる関係性の美学というコンセプトは、作品そのものよりも作品が生み出す観客同士あるいはアーティストと観客の関係性それ自体へとフォーカスする、おおよそ90年代以降の現代美術の動向をうまく捉えながら、次第にアートシーンの中での影響力を高めていった。しかし近年、世界各地で繰り広げられる国際展などでのブリオー自身のプレゼンスが高まるにつれて、そのコンセプトに対する様々な批判が向けられるようになってきている(*2)。

ブリオーはArtReview誌による台北ビエンナーレについてのインタビューで、こうした関係性の美学に対する批判を「人間中心主義」の問題として引き受けた上で、今回ここから舵を切るかのような発言をしている。つまり関係性の美学からの「転向」ということになるのだろうか。今回の「The Great Acceleration(劇烈加速度)」(*3)をタイトルにした台北ビエンナーレが注目に値する理由はそこにある。インタビューから読み取ることのできる主張をごく簡単に要約してみよう。

おおよそ産業革命以降、人間の活動は地球環境に影響を及ぼすようになり、近年その傾向は急激に加速していることが科学者によって指摘されている。90年代以降のインターネットの台頭のなかで、関係性の美学は人と人との新たなネットワーク・モデルを探ってきたが、こうした人間の活動は今や、環境やテクノロジーの問題と切り離して考えることはできない。

しかし一方で、グローバル資本主義がもたらす世界への影響に対して、私たちが為し得ることは極めて限られているように見え、他方で思弁的実在論と呼ばれる哲学的動向(*4)は、人間(やその主体性)を特権化しない、動物や植物やモノといった非-人間をも含めた世界を描くことで、人間中心主義に対する批判的視座を提示している。

こうした状況下にあって、環境や経済をはじめとする様々な領域において人間が関わりうる有限なスケールを模索することがアートの意味となる。つまり単に人間やその活動を否定するというのでなく、いかに人間と非-人間とが共にある世界のビジョンを描くことができるのか――以上が、インタビューから読み取れる、今回のビエンナーレのおおよその狙いといえるだろう。

□

さて、こうした射程を持ったビエンナーレが実際にはどのように実現していたのだろうか。私が気になった作品についてメモ書きしていく。インガ・スヴァラ・トルスドッティル&呉山専《モノの権利宣言》

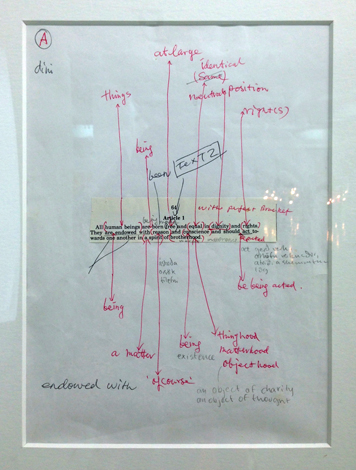

今回のビエンナーレのコンセプトをかなりリテラルに表した作品だが、こちらは20年前の1994年に作られている。世界人権宣言に「赤入れ」しながら、人権ならぬモノの権利についての条文に変更してしまう。例えば第1条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」は訂正され、「すべてのモノは、生まれながらにして野放しであり、かつ、中立な位置と権利とについて同一である。」といった具合。

Inga Svala Thórsdóttir & Wu Shanzhuan, Thing’s Right(S) Declaration, detail

吳權倫《沿岸採掘》

1985年台湾生まれのアーティストによる作品。台座の上に、石や溶岩「のようなもの」が並べられている。よく見るとこれら「鉱物」は、ビニールやスポンジといった人工物に何らかの力が作用してできたものであることが分かる。これらは海岸に漂着したプラスティック製品なのだという。鉱物のような表情をたたえた漂着物は、元々は人工物でありながら、非常に長い時を経て形成された自然物のようでもあり、この複雑で多彩な表面を眺めているだけで楽しい。これらを3Dスキャンし、その画像をコラージュした写真作品が壁面に展示されている。

Chuan-Lun Wu, Coast Mining, installation view

Chuan-Lun Wu, Coast Mining, detail

ピーター・ブヘンハウト《盲人を率いる盲人》

鉄や木、プラスティックといった諸素材が埃まみれとなった巨大な彫刻。様々なモノが破壊され渾然一体をなす被災地の光景も思わせる。タイトルはブリューゲル(父)の絵画に因るもので、これは健常者でなく盲人が盲人を率いることで皆まとめて穴に落ちてしまう、つまり人々は正しく導かれなければならない、というアレゴリーとして捉えられる。重厚長大型産業の盲目的な牽引とその成れの果てとして理解可能だが、しかし作品自体が同様の近代型スペクタクルになってしまっている感は否めない。横浜トリエンナーレの巨大なゴミ箱に廃棄するのが面白いのではないかと思った(入らないかもしれないが)。壁面にはピーター・シュテンプフリによる巨大なタイヤの絵画。

(front)Peter Buggenhout, The Blind Leading The Blind / (back)Peter Stampfi, Jet – Air, installation view

ロジャー・ハイオンズ《無題》

近代的なもの(の廃墟)をストレートに形にするピーター・ブヘンハウトと対極に位置するかのように、こちらは旅客機のエンジンを粉末化してしまう。そうした抽象への還元は近代性の裏返しにすぎないとも考えられる。にもかかわらずこの作品が面白いのは、床に残された粉末が表面に微細なテクスチュアを宿しながら、巨大な水たまり、あるいは上空から俯瞰した山脈を想起させる所だろう。近代型の巨大な人工物が、全き抽象化の果てに、自然現象のようにして現れている。

Rojer Hiorns, Untitled, detail

スラシー・クソンウォン《金色の幽霊(現実が呼び、私は目覚めた)》

カラフルな毛糸が部屋全体に敷き詰められ、その上で観客たちはかがみ込み、なにやら糸に手をつっこんでいる。この膨大な糸の中にはアーティストがデザインした8本の金のネックレスが隠されてあり、発見すれば、これを持ち帰ることができる、といった作品。エンターテイメント性の強い参加型作品には違いないが、ネックレスを探すのに飽きた観客が座り込んで雑談していたり、カップルが寝転んで抱き合っていたり、毛糸による柔らかな環境が観客の動きを強く触発しているところは面白い。よくも悪くもアジア的と言えるのだろうか。

Surasi Kusolwong, Golden Ghost (Reality Called, So I Woke Up), installation view

島袋道浩《カメ先生》

ライトが一つ吊り下げられただけの低い柵の中に大型のカメが一匹。その奥には小さな部屋がある。私が訪れた時、カメはこの部屋の中から外の様子を窺うように首を伸ばしていた。喉の辺りはしきりに動いているものの、歩き出す様子はない。しばらくすると少し動き、すぐにまた止まる。カメの挙動に、近代型の進歩に対する批判を見いだすことも可能だが、しかしここには、そうした安易なアレゴリーを拒絶するような何かが確かにある。動きたいのか、辺りの様子を見たいのか、部屋に戻りたいのか、カメの考えは私たちには絶対に分からない。甲羅はこうした存在の「閉鎖性」を強調する。端的に岩を思わせる、この不活性な生命は、人間と非-人間との間に横たわるコミュニケーションの絶対的な断絶を見る者に問うだろう。人と非-人間との共生の形は、こうした相互理解の不可能性の上でこそ成立しうるのかもしれない。

Shimabuku, My Teacher Tortoise 2011-2014, installation view/detail

アリサ・バレンボイム《グロービリティ・システムズ》

グニャグニャの鉄板やビニールシート、チューブ、布ベルトなど複合的な素材を用いた彫刻。そのサイズや折れ曲がった様子、チューブなどから人体や内臓を想起させもする。それぞれの素材が互いに互いを支えあいながら立ち上がることで、モノとモノとの「関係」それ自体が構造となる。不安定な準-自律状態としての作品。1982年生まれの若いアーティストだが、大げさに言えば21世紀のアンソニー・カロといった感じで、この先の展開が非常に気になる。

Alisa Baremboym, Globility Systems, Installation view

□

総じて言えば、国際展として十分な規模を持ちながら、台北市立美術館の館内で展示をまとめた上、映像作品をごく限られた数に留めた点も相まって、比較的見やすい展示になっていたように思う。有名アーティストのショーケースとなるのでなく、台湾出身の若い作家も数多く参加しており、新鮮な発見があった。一方で、こうした展示としての充実度はある程度感じられるものの、明らかに関係性の美学から地続きの作品も数多く、新たな美学へと向けた転換点となるのかどうかは、今後の展開にかかっているようにも思われる(*5)。今回、台北でブリオーが提起した、非-人間をも含めた諸存在との共生、あるいは人間と自然との関係といった問題系は、21世紀の美学的なパラダイムを探る上で、非常に重要な意味を持ちうるように思う。今回のビエンナーレを一つのきっかけとして、関係性以後の美学をめぐって更なる議論が展開されることを期待したい。

いけだ・こうすけ

1980年生まれ。美術作家。自然現象、生態系、エネルギーなどへの関心をめぐりながら制作活動を行う。近年の展示に「Tomorrow Comes Today」(国立台湾美術館、2014年)、「あいちトリエンナーレ2013」、「私をとりまく世界」(トーキョーワンダーサイト渋谷、2013年)など。近年の論考に「干渉性の美学へむけて」(『現代思想』2014年1月号)など。

—

〈注〉

*1 台湾での立法院占拠についてはこちらにレポートをまとめている。

▶レポート『台湾立法院占拠に立ち会って』〈『Tomorrow Comes Today』(国立台湾美術館)と台湾立法院デモ〉(Text by 池田剛介)

*2 関係性の美学への批判として代表的な論文に、クレア・ビショップ「敵対と関係性の美学」(星野太訳、『表象05』、2011年)、ジャック・ランシエール「政治的芸術のパラドックス」(梶田裕訳、『解放された観客』、2013年)など。

*3 Great Accelerationは近年、科学者によって提唱されている概念で、特に1950年代以降、急激な近代化が環境に対して大きな影響をもたらすこととなった60年間を指す。これに関連して、「人新世」と訳されるAnthropoceneという語は、人間の活動が地球環境に影響を及ぼし始めた産業革命以降の時代を表す、anthropo(人間)とcene(新しい)を組み合わせた造語。

(参照:ANTHROPOCENE)

*4 思弁的実在論に関しては、『現代思想』2014年1月号での「現代思想の展開2014――ポスト・ポスト構造主義へ」と題した特集に詳しい。また本特集に所収されている拙論「干渉性の美学へむけて」では、関係性の美学への批判をふまえた上で、植物やモノといった非-人間と共にある世界の美学的ビジョンを素描している。

*5 小崎哲哉氏はRealtokyoにて、今回のビエンナーレにおけるコンセプト上の問題点を指摘した上で、企画構成の逆提案を行なっている。こちらもあわせて参照されたい。

▶『台北バイエニアル2014』(Text by 小崎哲哉)

(2014年10月14日公開)