プロフィール

小崎 哲哉(おざき・てつや)

1955年、東京生まれ。

ウェブマガジン『REALTOKYO』及び『REALKYOTO』発行人兼編集長。

写真集『百年の愚行』などを企画編集し、アジア太平洋地域をカバーする現代アート雑誌『ART iT』を創刊した。

京都造形芸術大学大学院学術研究センター客員研究員、同大大学院講師。同志社大学講師。

あいちトリエンナーレ2013の舞台芸術統括プロデューサーも務める。

最新のエントリー

- 20.08.03 会田誠の『げいさい』

- 20.04.18 無人劇と無観客無配信ライブ(承前)

- 20.03.31 無人劇と無観客無配信ライブ

- 20.03.07 ロームシアター京都の騒ぎについて

- 20.02.02 ダムタイプとサミュエル・ベケット

アーカイブ

- ▼2020年8月

- ▼2020年4月

- ▼2020年3月

- ▼2020年2月

- ▼2019年11月

- ▼2019年4月

- ▼2018年7月

- ▼2018年6月

- ▼2018年4月

- ▼2018年3月

- ▼2018年1月

- ▼2017年12月

- ▼2017年10月

- ▼2017年7月

- ▼2017年6月

- ▼2016年11月

- ▼2016年9月

- ▼2016年7月

- ▼2016年3月

- ▼2016年1月

- ▼2015年12月

- ▼2015年10月

- ▼2015年5月

- ▼2015年3月

- ▼2014年7月

- ▼2014年6月

- ▼2014年5月

- ▼2014年4月

- ▼2013年12月

- ▼2013年11月

- ▼2013年10月

- ▼2013年9月

- ▼2013年8月

- ▼2013年5月

- ▼2013年3月

- ▼2013年2月

現代アートとしての『MARS 火星』

KYOTOGRAPHIEにトークイベントの司会を依頼され、資料として『MARS 火星―未知なる地表 惑星探査機MROが明かす、生命の起源』(編集:グザヴィエ・バラル。青幻舎刊)が送られてきた。36 x 30 x 3.6 cmという大型本で、火星地表の写真151点が収録されている。すべてモノクロームの写真から成る、非常にアーティスティックな写真集だ。

「アーティスティック」といっても「芸術的なゴーーーール!」とか「芸術的な料理」と言う場合のそれではない。正確には「現代アート的」である。その理由を説明する前に、順序としてどのような本であるのかを述べておこう。

原著は2013年に、パリのエディション・グザヴィエ・バラルから刊行された。写真家でアートディレクターのバラルが2002年に創設した同社は、主に現代アートを中心としたビジュアル書籍を制作・刊行している。目録には、ジョセフ・クーデルカ、ダニエル・ビュラン、レイモン・ドゥパルドン、アネット・メサジェ、ジャン・ヌーヴェル、デヴィッド・リンチ、杉本博司、ソフィ・カル、ジェフ・クーンズ、ウィリアム・ケントリッジ、ウォン・カーウァイ、村上隆、池田亮司ら、錚々たる名前が並ぶ。アートブックと比べるとわずかだが、雄大な自然の写真集や、『Evolution』(進化)と題する生物学系のビジュアル書も出している。

副題にあるとおり、『MARS』に収録された写真はMRO、すなわちNASAの火星探査機マーズ・リコネサンス・オービターが撮影したものだ。MROの目的のひとつは、その後打ち上げられる着陸機の着陸候補地点の探索で、HiRISEと称する撮影装置を搭載している。HiRISE は1ピクセルあたり25-32cmの解像度、つまり、火星上空およそ300kmの軌道から地上にある30cmほどの物体を識別できる高性能のカメラである。カラーでも白黒でも撮影ができるが、白黒の場合、6 x 30kmの面積を撮影可能。2006年以降の7年間に、2万8千枚を超える写真を地球に送ってきた。

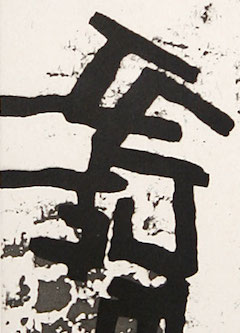

151枚の写真は、この中からバラルが選んだものである。「現代アート的」というのはその選択の意図と結果を指すのだが、近現代アート作品と類似する、あるいはアート作品を想起させる写真が極めて多い。バラルは自らのアート史的知識に照らし合わせ、意図的にそういった写真を選んだ、そしてその行為は「現代アート的」と呼ぶに相応しい、というのが僕の仮説である。日本語版のページ順に例を挙げてみよう。

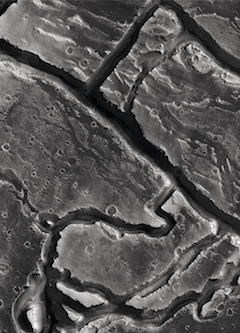

p.82 グラニクス峡谷とティンジャー峡谷(以下、ノンブルの付いた写真は、すべて『MARS 火星』より。提供:青幻舎。©Editions Xavier Barral/©NASA) |  エドゥアルド・チリーダ Continuation III (detail) 1966 |

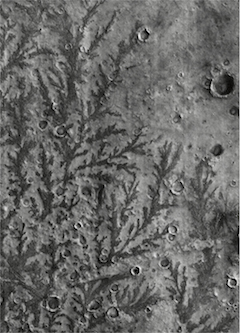

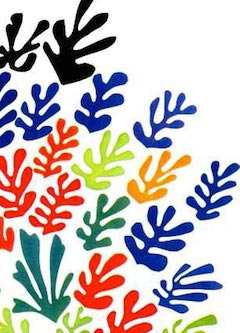

p.84 アントニアディ・クレーターの底面にみられる枝状の形 |  アンリ・マティス La gerbe (detail) 1953 |

p.89 アマゾン平原、溝とくぼみ |  ヴィト・アコンチ Adjustable Wall Bra 1990-91 |

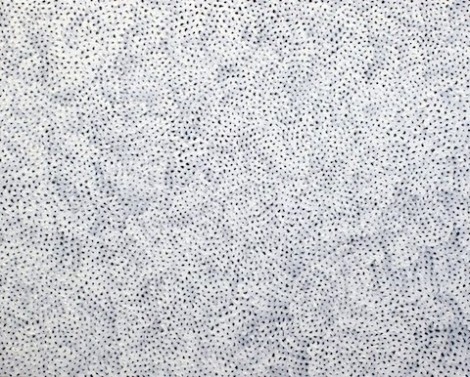

p.108 ヘレスポントス地域の砂丘

名和晃平 Catalyst #11 (detail) 2008, courtesy SCAI THE BATHHOUSE

p.125 ちりの竜巻の痕跡 |  サイ・トゥオンブリー Untitled (detail) 1970 |

p.133 季節性の霜におおわれた砂丘 |  ヴォルフガング・ティルマンス Freischwimmer 40 2008 ©Wolfgang Tillmans, courtesy Wako Works of Art |

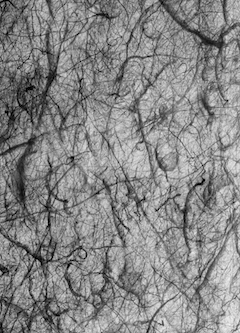

p.146 南極圏、細かい網目状の割れ目

草間彌生 Infinity-Nets TWWOQ 2006 ©Yayoi Kusama, courtesy Yayoi Kusama Studio and Ota Fine Arts Tokyo

ほかに、白髪一雄のフットペインティング(p.12)、エドヴァルド・ムンクの「叫び」(p.13)、ジョージア・オキーフの風景画(p.15)、マン・レイやダリの唇をモチーフとした作品(p.29)、ロバート・ライマンの白い絵画(p.51)、ジャニーヌ・アントーニがマスカラと自らの睫毛で描いた「Butterfly Kisses」(p.56、p.148-149)、ジャクソン・ポロックのオーバーオール絵画(p.59、p.125)、ルーチョ・フォンタナの絵画(p.78-79)、モーリス・ルイスの絵画(p.78-79、p.88、p.176)、蔡國強が東京の電通ビルに作ったパブリックアート「Turtle Fountain」(p.90)、クリストの梱包芸術(p.120)、日高理恵子の樹木を描いた絵画(p.124)、中西夏之の「洗濯バサミ」シリーズ(p.134-135)、李禹煥の絵画(p.157)などを連想させる写真がある。白髪やトゥオンブリーやポロック(や様々な抽象表現主義絵画)によく似た写真は上記以外にもある。

p.120の「衝突クレーター底面の砂丘」は、クリストのほか、シディ・ラルビ・シェルカウイとマリア・パヘスのダンス『Dunas』を想起させる。また、p.150-151の「南極圏、残留氷のみられる地帯」は吉祥文様として伝わる霊芝雲文に似ている。さらに、アケビの実、海藻、繊毛虫、棘皮動物、ムカデ、三葉虫、哺乳類の内臓、皮膚、体毛、細胞などに似ている写真があり、p.89の「アマゾン平原、溝とくぼみ」は精子のように、p.133の「季節性の霜におおわれた砂丘」はユキヒョウが並んでいるようにも見えるが、これらは自然や生物史へのバラルの関心によるものではないだろうか。僕が気付いたのはこれくらいだが、ほかにもまだまだあるだろう。

HiRISEが捉えた火星の風景は、重力、磁力、強風、猛烈な気温差、隕石の落下などによって形成されたと考えられている。ランドアートを作る火星人はいまのところ発見されていないから、風景が現代アートと似ているのは偶然に過ぎないだろう。もちろん重力は両惑星に存在し、火星の鉱物や土や砂にも、地球の絵具にも同様に作用する。また、「アントニアディ・クレーターの底面にみられる枝状の形」や「南極圏、細かい網目状の割れ目」のようなフラクタル、あるいは幾何学的な形状は火星にも地球にも存在し、地球のそれがアーティストの視覚的モチーフになることに不思議はない。だが、そうした符合が偶然に過ぎないからこそ、『MARS』はアーティスティックな写真集だと言えるのだ。

現代アートは、視覚的・感覚的なインパクトがあるだけでは十分ではない。これまでに誰も知らなかった視覚・感覚であれば別かもしれないが、デュシャン以降のアートは「網膜」から離れ、知的・情動的なレイヤーを備えていなければならないとされる。知的・情動的なレイヤーとは、言い換えれば、作品から連想される、作品自体とは相異なる何かのことだ。意味や思想、すなわち「概念」(コンセプト)を含め、何かが想い起こされれば、それこそがレイヤーである。いわゆる「アート史への言及」もレイヤーのひとつだ。

バラルが『MARS』で行ったのはまさに「連想の創造」である。しかも連想されるものは多くが現代アートであり、連想はそこから先にも伸びてゆくから、レイヤーは二重になっている。自然の模倣から始まったアートの歴史まで想い起こすなら、三重と呼べるかもしれない。いずれにせよ、純粋に科学啓蒙的あるいは「網膜の快楽」的な目的ではなく(すなわち視覚的・感覚的なインパクトだけでなく)、知的・情動的なレイヤーの構築がたくらまれているのだから、『MARS』は僕には優れてデュシャン的な試みに思える。繰り返せば、火星にアートのような風景が存在するのは偶然に過ぎないが、だからこそ、それらを選択し、集成したバラルの営為は現代アート的なのだ。

4月19日から5月11日まで開催されるKYOTOGRAPHIEでは、高谷史郎がバラルと協働して、『MARS』をマルチメディアインスタレーションとして展開する。2012年に開始し、昨年末に東京都写真美術館における個展で最新作を発表した『Toposcan』シリーズと同じ技法を用いるそうだ。「火星の地表をスキャンするようなイメージで構想」しているとのことだが、高谷は現代アーティストであり、『Toposcan』がアウトプットする画像はゲルハルト・リヒターの『Strip Paintings』にも似ている。『MARS』のレイヤーがアートの文脈においてさらに重層化されるわけだが、僕は19日(土)15:30から、京都文化博物館別館の作品展示会場でふたりが行うトークの司会を務める(翌20日(日)15:00からは、京都大学・花山天文台長の柴田一成教授とバラルのトークの司会も担当する)。その際にバラルに、僕の仮説が的を射ているかどうか確かめたいと思う。