プロフィール

石谷 治寛(いしたに・はるひろ)

京都大学人間・環境学研究科博士後期課程修了。

博士(人間・環境学)。

現在、甲南大学人間科学研究所博士研究員。

京都造形芸術大学他講師。

美術史、アート・メディエーター。

著書に、『幻視とレアリスム――クールベからピサロへ 近代フランス絵画の再考』(人文書院、二〇一一)。

共著に、『見る、撮る、魅せる、アジア・アフリカ!』(新宿書房、二〇〇六)、『ジョルジョ・モランディの手紙』(みすず書房、二〇一一)、『アートセラピー再考――芸術学と臨床の現場から』(平凡社、二〇一三)。共訳書に、クレーリー『知覚の宙吊り』(平凡社、二〇〇五)など。

論文に、「アートとセラピーの書きかえられた記憶――マイク・ケリー《エデュケーショナル・コンプレックス》と偽りの記憶症候群」(甲南大学人間科学研究所紀要、二〇一二年)。「理性の眠りは怪物を生みだすか?――インカ・ショニバレの船と布地」『表象05』(月曜社、二〇一一)など。

最新のエントリー

- 16.02.03 ライフ、ライフ/鳥たちの舞うとき——高谷史郎《ST/LL》

- 15.05.08 KYOTOGRAPHIEを歩く

- 15.04.26 パラソフィア非公式ガイド④―喪失への祈りとガスの記憶〈2F〉

- 15.04.05 パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉

- 15.03.20 パラソフィア非公式ガイド②―京都のグローカル・エコノミーをたどる

アーカイブ

- ▼2016年2月

- ▼2015年5月

- ▼2015年4月

- ▼2015年3月

- ▼2014年11月

- ▼2014年6月

- ▼2014年3月

- ▼2013年7月

- ▼2013年4月

パラソフィア非公式ガイド②―京都のグローカル・エコノミーをたどる

本非公式ガイドでは、関連する参考文献と映画作品を独自にセレクトしてみた。鑑賞の前や後に触れておくと、理解がいっそう深まるかもしれない。

A. 「鏡とガラスの王宮劇場」

京都文化博物館 別館(45分)10:00−19:00

かつて日本銀行京都支店として建造された赤レンガの建物は、巨匠の風格を備えた森村泰昌とドミニク・ゴンザレス=フォルステルの二人展になっている。両者とも古典主義時代(バロック期)の芸術、ベラスケスの《侍女たち(ラス・メニーナス)》(1656年頃)とヴェルディによるシェイクスピアのオペラ化作品の再構築を行い、「劇場としての美術」がテーマだ。

エルミタージュ美術館(2014年)での森村泰昌作品の展示風景(著者撮影)。ほとんどの観客は現代アート作品には注意していなかった。

- 京都文化博物館に3枚の写真が展示される(2015年)。部屋の入口からはイーゼルが裏向きになっているので、まわりこんで見てみよう。

森村は、古典的な名画や写真に扮するセルフ・ポートレート[ステージド・フォトグラフィ]の作品群で知られているが、近年の作品では絵画が描かれた空間とそれを再現する芸術家の身振りをより意識した作品を制作しており、ますます目が離せない存在になっている。作者自身、音声ガイドで自ら作品について語る声が会場に流れる。これは、ともに2014年にヨコハマトリエンナーレの総合ディレクションを務め、マニフェスタ10でエルミタージュ美術館に作家として作品展示した経験とあわせて総合されているといえよう。ヨコハマトリエンナーレでは、メルヴィン・モティ《ノー・ショー》(2004年)を自らのキュレーションで選出した。この作品は、第二次世界大戦中にドイツ軍によるレニングラード包囲のなかエルミタージュ美術館の絵画が取り去られ不在になったその空虚の空間の映像にあわせて、学芸員が見えない絵画の見事さについて語っていくという奇妙で(退屈な)作品である。私の経験では、エルミタージュ美術館でも、ヨコハマトリエンナーレでも、これらの作品を凝視したり、声に耳を傾けたりする熱心な観客はいなかったが、森村の近作(『なにものかへのレクイエム』2010年以後)は、誰もが知っている芸術の傑作のものまね的な再現に取り組む以上に、あえてそれが取り去られた空虚や不在をむしろ主題にするようになっている。これらは良い絵を見たいという観客の関心にわざわざ背中を向けるような取り組みである。森村は、エルミタージュ美術館の展示で、その若い作家のコンセプトを拝借したのだろうか[シミュレーショニズム]。森村はモティとは違い、不在のエルミタージュ美術館をドローイングで記録したロシアの比較的名の知られていない芸術家の姿を再現し、現在の観光地化した美術館に姿を現わし、むしろ展示されているキャンバスを空にすることで戦時の美術館の記憶とを重ねあわせてみせた。本展示ではその写真は引き延ばされて、絵画のようにイーゼルで裏向きに立てかけられているところが見所である。これらの作品では絵画、素描、写真、場所の歴史と現在の美術館の鑑賞者の姿や芸術像が重層的に重ね合わされる。これはルイーズ・ローラーの方法(③を参照)にも通じ、「イメージの裏切り」が基底音として流れるパラソフィアの導入としてはうってつけである。

近年の森村の関心は、過去の芸術を模倣やトレースしつつも、芸術の文化的な重荷を取り除こうとすることにある。そのパラドックスが、《侍女たち(ラス・メニーナス)》の再現において、鏡にぼんやりと映る王と王妃の場所を、現在その作品が展示されているプラド美術館で、再現表象しようとする8枚の写真によって再演される。それによって、現在の芸術家の姿が過去の芸術のなかに閉じ込められてしまうのと同時に、観客もそのなかに閉じ込められてしまう。画家が描いていた王宮とは同時に、芸術の制作、展示の場所でもあった。また、ベラスケスが、王家のコレクションを助言した、いわばキュレーターでもあったことも思い出したい。《ラス・メニーナス》の背後の薄暗い壁には、王宮コレクションのひとつだったルーベンスの《アラクネ》(1636-37年)などが架かっていることが知られている。本作では無頓着にも壁面の絵画は見当たらない。しかしながら、すぐに機織りの神話を題材にした《アラクネ》に関わる別の作家の作品を、この展示室の外部に見つけ出すことができるだろう。

また、ここで画家の被写体でも絵画の観客でもある王と王妃は芸術家のパトロンの存在を表しているが、現代のパトロンとは誰だろうか。それは、わたしたち芸術祭の観客であり、また芸術祭のスポンサーとなった京都経済同友会の面々である。その作品がいまここで展示されているのは、旧日本銀行京都支店のロビーであった特有の場所[サイト・スペシフィック]であり、格好のロケーションである。いずれにせよ、本展示で森村は、横浜で国際芸術祭の総合監督を担い、文字通りベラスケスの制作者、芸術家、キュレーターの身振りをまねながら、地元関西での凱旋公演を成し遂げたのである。是非ともあなたも観客として芸術祭のパトロンになり、この傑作の一部になってみよう。

森村泰昌《侍女たちは夜に甦るV:遠くの光に導かれ闇に目覚めよ》2013, 京都文化博物館にて。著者の姿がガラスの反射で映り込んでいる。

二階にはドミニク・ゴンザレス=フォルステルのヴェルディによるオペラ『オテロ』(1887年)から抜粋された、スペインのマドリッドにある「水晶宮」での部分的な再現が英語字幕で上映されている。ビデオの冒頭部分は見逃せない。戦場から帰還するオテロ(オセロ)の状況を説明するコーラスの部分が、英語字幕のみで提示される。映像は庭園の池を小舟を漕いで渡る役者の姿が映し出されるだけだが、台詞では戦争の情景が語られている。ここでフォルステルは映画発明当時のように、舞台の配置で、場面を構成する擬古的な手法を用いている。これによって、『オテロ』の物語における、愛と猜疑心をめぐる、西洋文化と人種の表象が交差する情動的なドラマは、戦争と平和の比喩でもあるかのように誇張された印象をもってこないだろうか。1877年のエジソンの蓄音機の発明につづいて、1887年という年には、レコード・プレーヤーの原型である円盤型蓄音機が発明された。またヴェルディの生きたイタリアは、フランス=スペインのブルボン王朝の貴族支配が衰退し、分裂したイタリアが統一され、ナショナリズムが世界を覆い、現代社会の夜明けがはじまる激動の時代であった。見事なアリアを聞きながら西欧文化の栄枯盛衰に思いを馳せたい。

ドミニク・ゴンザレス=フォルステル《オテロ1887》2015, 25分

この会場で、二人の作品では、スペインという場を中心に、西洋の王宮文化が回顧されている。美術館とは、鏡の王宮やガラスの水晶宮が滅びた後にそれを現代の視点から再現しようとするものに他ならない。アート鑑賞とは、この無限に視点と時空が屈折し交錯する空間に、まず囚われて戯れてみることである。われわれはそこから外に出たかと思ったら、いつのまにか、別の光学の迷宮に囚われているかもしれない。パラソフィアは、この内と外、現在と過去、裏と表、仮想と現実のあいだで楽しみな考えてみることを提案している。

また隣の京都文化博物館本館3Fでは、映画資料館があり普段は歴史的名作のフィルム上映が行われている。国際芸術祭3月10-15日は笠原恵実子選出の、満州と引揚げの時代に関連したフィルムプログラム「trigometory」が開催され、4月5日-19日にはアレクサンダー・ザルテンが選んだアジアに注目した1960年代以降の日本映画が上映される。

著者は戦後すぐに公開されたといういうカラー音楽映画『シベリア物語』を見ることができた。大祖国戦争で左手に傷を受け、演奏できなくなったピアニストが、故郷のシベリアで自分たちの物語を歌うアコーディオン弾きとして隠遁する。しかし、彼は、その境遇にも耐えられず極寒の地で交響曲を作曲し、再び指揮者として都市に返り咲くという音楽家物語である。モスクワ視点のシベリア開拓を讃える他愛のないプロパガンダ映画だといったらそれまでで、ペテルブルグ、モスクワ、シベリアはロシアと言っても地理上では距離があるため、森村の作品と関連づけるのは難しいかもしれない。しかし、大日本帝国の落日という文脈を想定するならば、帝国主義の崩壊という文脈で京都市美術館のテーマ(③を参照)とのつながりを意識できる。

私事で恐縮だが、祖父は満鉄で働いていたが、終戦直前に招集されシベリアに抑留されて、数年後に帰国し、終戦後、祖母は生まれたばかりの父をおぶって1年かけて朝鮮半島をくだり、京都の舞鶴[芸術祭会期中は舞鶴引揚記念館が改装中]から故郷の金沢に戻ったそうだ。その父も今年の4月で70歳を迎える。笠原恵実子の映画プログラムは、家族の歴史を想像しながら、当時の兵士の視線で映画を見ることのできるものであった。

関連イベント:『京を描く――洛中洛外図の時代』3月1日―4月12日、『超京都 Art Kyoto 2015』4月24日−26日、京都文化博物館にて

参考文献:ミシェル・フーコー『言葉と物』―人文科学の考古学』渡辺 一民 訳、新潮社、1974年

フリードリヒ・キットラー『グラモフォン・フィルム・タイプライター』、筑摩書房、1999年

ウィリアム・シェイクスピア『オセロ』

参考映画:ミロシュ・フォアマン『宮廷画家ゴヤは見た』(2006年)

アレクサンドル・ソクーロフ『エルミタージュ幻想』(2002年)

ルキノ・ヴィスコンティ『山猫』(1963年)

オーソン・ウェルズ『オセロ』(1952年)

B. 「最後の皇帝を最後の司祭のはらわたで絞殺せよ」

徒歩(5分)→大垣書店(20分)→徒歩(10分)→京都芸術センター(20分)

リサ・アン・アワーバック《この機織りを持って失せろ》2009年

京都文化博物館の外に出て西へ5分ほど歩くと地下鉄烏丸御池駅への階段がある。その向かいには大垣書店があり、ウィンドウには、リサ・アン・アワーバックが手作りのニットを着てロビン・フッドの物語に扮した写真がある。セーターに織り込まれたメッセージのひとつには、啓蒙思想家ディドロの格言「最後の皇帝を最後の司祭のはらわたで絞殺せよ」という言葉などが織り込まれているという。機織りの主題から、《侍女たち》の主題と関連するベラスケスのもうひとつの作品《織布たち―アラクネの寓話》(1657年頃)を連想してもいいだろう。王宮の人々のきらびやかな衣装や贅沢を満足させるためには働く人々の存在が不可欠だ。しかし現在では、安い服飾を作るためにひどい労働条件で働かせる会社はスウェットショップといって問題視されている。また私たちが使っているスマートフォンなども相当過酷な労働環境で製造されているということはよく聞く話だ。

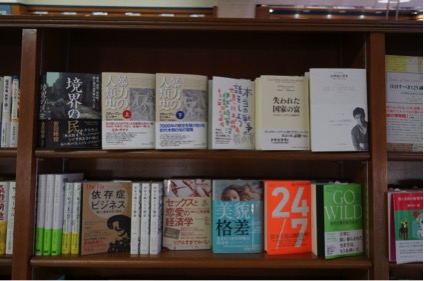

アワーバックはロビン・フッドの主題にあわせて、産業革命における機械打ち壊し運動(ラッダイド運動)を現代的に連想させる。糸紡ぎ機は一輪車の車輪となり、自然のなかでくつろぎながら弓を構える女もいれば、またコンピューターをタイプする女の姿もある。彼女らアマゾネスは、現代のビジネス街で、情報化時代の資本主義に抵抗しようとしているようだが、スローライフを示唆するイメージはやや空想的でもある。むしろ、書店の入り口近くには本を読む姿があり、本屋という滅びかけの文化を守ろうとする守護精霊に見立てられていると考えたい。彼女たちに誘われるようにして、是非書店を訪れてみよう。大垣書店では、芸術祭グッズが買えるほか、京都の本屋独特のキュレーションが楽しめる。かつて京都のある著名な知識人は本屋で立ち読みして知を身に付ければいいと言ったが、書店で立ち読みをしながら何時間も過ごすのが京都流である。しかし、そうした書店も電子化の波には逆らえず次第に閉店を余儀なくされている。2000年に老舗の駸々堂が破産したことは衝撃であり、2005年には丸善が閉店した(ルイーズ・ローラーの作品が展示されている現在改装中の京都BALビルで復活する)。またさきごろ美術出版社も民事再生法を申請した。書店や出版社は現在の資本主義のなかでもっとも危機にさらされている場所かもしれない。

大垣書店の本棚。ピケティの『21世紀の資本』の下に、先頃発売されたばかりの拙訳のクレーリー『24/7―眠らない社会』が並ぶ。

そんなことを考えながら、本展覧会の参考文献となると思われる大垣書店の棚を写真におさめてみた。ピケティの『21世紀の資本』のブームによって現代経済に関心が高まりつつあるが、大垣書店のコーナーでも資本主義関連本が花盛りである。恋愛、依存症、睡眠など生活すべてが資本主義の対象となる。庶民が増税で苦しむ一方で、現代の特権階級や大企業にとって、タック・ヘイヴンなど課税の抜け道がたくさん用意されていることも忘れないようにしよう。荷物になるが、ネット書店で本を買うのではなく、店舗で立ち読みしたり幾らかの書籍をあさったりしたうえで、現代のロビン・フッドたちが狙いを定める「現代の皇帝や司祭」との対決に挑みたい。

共和政や民主主義の時代であるはずの現代に、皇帝や司祭が生き延びているとしたらそれは誰かを教えてくれるのは、アムステルダムを拠点にするアーノウト・ミックである。旧小学校を京都芸術センターにした2階の講堂一室に大規模なビデオ・インスタレーションが展示されている。ミックは、ブラジルの宗教儀式の様子と、現代の自己啓発セミナーやビジネス会議の様子を対比させて大型のインスタレーションにしている。音声を欠いた人々の身振りはどこか滑稽で儀式めいて見えてこないだろうか。もしかしたら上司や同僚や先生たちを思い出すかもしれない。ところで、現代のビジネス・パーソンの儀式性の戯画であれば、たとえばスコセッシ『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の方がよほど強烈なインパクトがあったように思える。

アーノウト・ミック《異言》2013

むしろミックの作品を考えるにあたって、芸術史や世界史の文脈を想定したい。17世紀のオランダの集団肖像画では、同じ衣装を着た同業組合の集団肖像画が描かれるが、この時代に株式会社が誕生した。また芸術市場が栄えたのもこの時代である。ミックの作品はその現代版だと言えよう。またニューヨークがもともとニュー・アムステルダムと呼ばれていたように、オランダ共和国はその海図を世界に広げ、ブラジルにも進出していた。ちなみに京都は海港ではないが、碁盤目状の都市である点で、ニューヨークやブラジルのいくつかの都市に比較されることもある。

ブラジル領がポルトガルに割譲されるのは、ベラスケスが死去した直後の1661年であり、この間にサトウキビ農園の労働力としてインディオが奴隷化され、西アフリカから黒人奴隷が連行されはじめていた。17世紀から19世紀にかけて、西インド会社や東インド会社による世界貿易のなかで最も価値のあるものとして取引されたのは、コーヒー、紅茶、ココア、煙草、砂糖であり、それらは宗教的儀式を行うための秘薬であり「ドラッグ」だった。そうした世界交易の歴史を思い浮かべ、ビジネスに勤しむ人々の身振りを観察しながら作品を見て歩こう。また烏丸通りは、2000年代になって急速に再開発が進んでいる。2001年代に鳴り物入りでオープンした複合施設「新風館」も建て替えられ、高級ホテルになる予定だという。かつての京都を知っている人間からすれば、めまぐるしく変わりつつある京都のビジネス街に複雑な思いを感じるだろう。

また、京都芸術センターでは、別の展示企画も行われているので寄ることができる。神戸から台湾に結婚した女性の個人史をたどった川村麻純による展覧会「鳥の歌」(河本信治氏による選出)、足を止めてみる価値のある作品である。周辺は繁華街なので、比較的リーズナブルな昼食を楽しめる。

近隣のイベント:京都芸術センター・イベント、「現代京都藝苑2015」3月7日-3月22日、KYOTOGRAPHIE 4月18日−5月10日

参考文献:ケネス・ポメランツとスティーヴン・トピック『グローバル経済の誕生 貿易が作り変えたこの世界』、筑摩書房

参考映画:リドリー・スコット『ロビン・フッド』(2010年)

マーティン・スコセッシ『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』(2013年)

C. 「0番地の歴史と記憶のバンク」

→地下鉄烏丸線「四条」駅より「京都」駅(10分)→徒歩(10分)→崇仁地区(20分)

京都駅から約10−15分ほど歩くと奇妙な柵に囲まれたヘフナー/ザックスの野外展示された一連の彫刻を見ることができる、北から緑の格子でできた鳥居型の入り口らしきものをくぐり、迷路のような路地の空間を歩くと、廃材を使った奇妙に傾いた旗のポールらしきもの(あるいは日時計?)や井戸や建造物が見えてくる。これらの一連の構造物は、小さな街のインフラを表しているように見える。しかし、柵が巡らされ立ち入ることができない。それゆえに、ゴミを積み上げただけに見える構造物は、仮設の芸術として、記念碑(モニュメント)のステータスを確立する。彫刻は場所の歴史や記憶を想起させるとき記念碑となる。しかし、恒久性を前提としないインスタレーションは、アンモニュメントやカウンター(=対抗)・モニュメントとも呼ばれる。子供の頃、家が取り壊された空き地やさら地で遊んだことはないだろうか、あるいは、遊んでいた空き地がいつの間にか立ち入り禁止になり、作り物めいた住宅になり、売りに出されるようになったという経験はないだろうか。ヘフナー/ザックスの作品は、特殊な場所や歴史の記憶というより、ありふれた空き地の記念碑とでも言えるようなものである。

ヘフナー/ザックス《SuujinPark》2015 遊び場のようでいて立ち入りが禁止されているので、遊ぶことができない。

崇仁地区の歴史と記憶とは、かつて被差別部落であった負の歴史の遺産でもある。それゆえ0番地がつけられ街の存在から疎まれ不可視にされた。南に進むと柳原銀行記念資料館の緑の建物が見える。銀行は1927年に世界経済の悪化のあおりで倒産するが、口座をもてない人々や皮革産業に携わった業者のライフラインとなっていた。建物は調査の結果、明治に建設された優れた洋館だということで保存され、現在は歴史資料館として運用されたのだった。このようにして機運が変わったのは1980年代からである。国道工事に反対する住民の啓発活動によって移築・復元・保存事業が進められることになった。その後町内会ではビオトープの保全や、祭礼調査、まつりの復興が進められた。

興味深いのは現在銀行の金庫となっていた場所が、記念館の映像資料室として利用されているということである。この映像資料は国際芸術祭の一部ではないが、ヘフナー/ザックスによるこの場所の選択は、最初に述べた旧日本銀行の建物とこの旧柳原銀行がともに、1990年代に新しい文化施設へとリノベーションされたことを思い出させる。そして歴史の記憶は、文化資源として、文字通り旧銀行の建物に資本のように蓄積されていることに気づかせてくれる。英語の「バンク」は銀行でもあり、河原の意味もある。現在この周辺は再開発で、高瀬川周辺の水辺景観の保全が取り組まれているようだ。

記念館は無料。この地区に関する写真や地図や資料が充実している。旧金庫がビデオ資料室になっている。

そして2014年には京都市立芸術大学のこの地への10年後の移転が発表された。寄り道になってしまうが、ここから東に少し歩くと、元・崇仁小学校があり、同大学の移転準備にあわせて展覧会Still Movingが行われている。いわば空っぽとなった教室を、カメラオブスクラに見立て、周辺の風景をそのタブラ・ラサ(白紙)に転写するかのような展覧会である。ヘフナー/ザックスの作品の隣には、杉山雅之のパンチングしたスチールを石のような形にした美しい彫刻群も並んでいる。さらに西へと少し歩くと、小山田徹によるウィークエンド・カフェが土曜日のみ開業している。100円から200円で酒やツマミを出してくれる。安いと言って通りがかりの酒飲みが立ち寄りもすれば、晩になるとスタッフやアーティストで混み合うこともあるという。小山田によれば、1980年に芸大が桂に移転する前に芸大生やその受験生はこの界隈へと、低価格の銭湯に寄り、よく飲みに集まっていたそうだ。オブジェを設置するだけではなく、人が一定の周期で空き地を占拠するだけで、出会いと共同体と歴史が生まれる。この地域ではそうした濃密な時間を体験できる。

小山田徹《ウィークエンド・カフェ》。土曜日のみ開業。テントは倉庫に収納される。ストーブを囲むので見知らぬ者同士でも打ち解けやすい雰囲気がある。

関連イベント:「ULTRA x ANTEROOM exhibition 2015」ホテル・アンテルーム

参考文献:リチャード・フロリダ『クリエイティブ都市経済論―地域活性化の条件』小長谷 一之 訳、2010年、日本評論社

参考映画:ジェイソン・ライトマン『マイレージ、マイライフ』 (2009年)

*ライトマンのロマンチック・コメディーはここで問題となる「クリエイティブ・クラス」(知識労働者)とグローカリズムについての皮肉な寓話である。現在の企業の管理職はリストラのプロフェッショナル(アーティスト)として過酷な生存競争を生きざるを得ない。心理学の学位をもつ若い新入社員はデジタル・デバイスを駆使して、リストラの効率化を図るが、熟練の上司とは違い自らの感情の制御と他人の説得に失敗する。上司の男は、ジェットセッターでせわしなく都市間を移動するなかビジネス会議場に忍びこんでタダ飯を食い、踊ってカラオケをし、一時の出会いを楽しんだりする一方、引退して地元に戻ることも考えはじめている。結局彼が選ぶのは飛行機のマイレージが貯まる「空のうえ(映画原題:アップ・イン・ジ・エアー)」だ。これは過酷なグローバルな巡業を迫られるアーティストの存在にも似ていなくはないかもしれない。住み良い場所を求めるクリエイティブ・クラスの都市間移動によって架空の資本が蓄積されるが、長い時間を要する生活や信頼は根こそぎにされてしまうという現代のジレンマがある。

D. 「親密圏の時間」

→市バス4,17,205甲「塩小路高倉」から「河原町今出川」(20分)

→または京阪線「七条」駅から「出町柳」駅(20分)→鴨川デルタ・出町柳(30分)

→市バス102系統「河原町今出川」から「堀川今出川」(20分)→堀川団地(45分)

バスまたは電車で北へおおよそ20分ほど上がっていくと、鴨川デルタのある出町柳駅周辺に到着する。4月からは鴨川沿いに満開の桜を見ることができ、ここは京都住民にとって最高の散歩またはサイクリングコースである。橋の下を通ると段ボールハウスに出くわすかもしれない。北に上がると川幅が広くなり、わずかずつ勾配が高くなっていく。鴨川デルタはおおよそ盆地から山に向かう裾野に位置している。ここではスーザン・フィリップスのサウンド・インスタレーションを聞くことができるが、30分ごとに2−3分ほどの歌が響くものなので、飛び石を渡ったりしてくつろぐ余裕を持ちたい。6時の回が最終なので注意が必要である。

スーザン・フィリップス《三つの歌》(2015年), 鴨川デルタにて

フィリップスの作品は、歌舞伎の原点とされる出雲阿国らの四条河原での上演に関連するという。グラスゴー出身のフィリップスは、17世紀のイングランドの作曲家トマス・レイヴンズクロフトの曲集『パメリア』から楽曲を採った。『パメリア』は、レイヴンズクロフトが街路の売り子の呼び声などから編纂した舞曲や民謡集から構成され、その歌声は京都の歴史と風景に重ね合わせる。つまり、英日の女性表現者の起源を辿るものであろう。この時代はシェイクスピアの生きた時代でもあるが、当時はまだ女性の役は変声期前の男性が演じていた。

また、四条大橋の鴨川沿いでは、いまでもストリート・ミュージシャンが歌い、人の足を止めている。こうした風景からも、フィリップスは着想したのかもしれない。あるいは女性の歌声は、遊女たちへの哀歌となるかもしれない。いずれにせよ鴨川デルタはいまや、花見シーズンには大学生が新入生歓迎の飲み会を行うスポットとなり若い男女でごった返しているだろう。出町柳から叡山電車やバスに乗れば、鞍馬山や大原、貴船に行くことができる。また、ここから北には京都工業繊維大学や京都精華大学、東には京都造形芸術大学と京都大学、西には同志社大学や立命館大学が位置し、過去と未来、都市と自然公と私が交錯し、さまざまな出会いと新たな知(痴?)が育まれる中間地帯である。

笹本晃《誤りハッピーアワー》2014年

ここから、バスで20分ほど西に向かうと堀川団地に到着する。かつて住居だった場所の展示のテーマは私的な空間や親密圏を考え直させてくれる。展示会場となっている二つの団地の棟のうち北側一階の展示スペースは、笹本晃のパフォーマンス会場となっており(3月19日~22日)、通常はビデオ・インスタレーションが上映されている。30分ほどのビデオでは、ひとりのパフォーマーが奇妙な眼鏡をかけ替えながら、カフェにある設備(コーヒーメーカやゴミ箱やモップなど)を使って奇妙な動きを見せる。カフェは、公共空間であると同時に、私的な時間も守られる場であり、笹本は日常の道具や身振りの組み合わせを奇妙にずらしながら、この空間を別の場に変えてしまう。

さらに南棟の2階、3階には、ブラント・ジュンソーの彫刻とピピロッティ・リストのビデオ・インスタレーションがある。6畳+4畳半ほどの狭い展示スペースを使ったインスタレーションであり、他人の家に土足で踏み込むような厚かましさでもって作品に対峙することになる。2階のジュンソーの彫刻は《ミューズ》と題され、窓のある部屋の両側に謎めいた黒い仮面が対で向き合って置かれている。仮面の位置はちょうど成人の女性が正座したぐらいの高さの低い位置にある。茶でも飲んでいるのだろうか。近づいて見ても薄暗い部屋に窓から光りが射す逆光のなか、東側の顔は部屋の内側を向いているので、その表情の起伏を見分けるのが難しい。能面のようでもあるが、黒ずんだ仮面は、古代彫刻や黒人の仮面をも思い起こさせる。この女神像は、老婆ないし姥の姿だろうか。その長い年月を感じさせる。

ブラント・ジュンソー《ミューズ》2015年

その年月は、建設されてから65年を経過した団地の年齢に相同するかもしれない。ここには戦時中、重要施設を火災から保護するために空き地となった防火帯が位置していた。戦後ニューカマーが増え、住居不足が問題になった1950年に、復興のために建設されたのが、この堀川団地であった。しかし、1980年から老朽化が進み、リノベーションが本格化したのはおよそ5年ほど前からである。このことはまた、住居の老朽化が、昨今日本でも問題となっている高齢化や独居老人の孤独死といった問題とも切り離せないことを暗示している。もしかしたら、焼け焦げたような黒ずんだどこか不気味な顔は、遺体かミイラのようでもあり、戦後70年を迎える日本社会の痛みや傷を身をもって体現しているのかもしれない。謎めいた表情は、さまざまな夢想や対話を誘いかけているようである。あるいはこう言ってよければ、黒いぼんやりとしたかたちは心理学で使われるロールシャッハ・テストのようでもある。そこに、個人々の欲望や思いが投影されるのかもしれない。何だろうと問いかけることは、一緒に鑑賞する友人や家族との対話の糸口でもある。

戦後の哲学者ハンナ・アレントは『人間の条件』(1958年)のなかで民主主義的な対話のためには、公共的な場だけでなく、対話を耐えうる私的な闇が必要だと論じたが、近代的なアートの公共性は、すべてを展示しさらけ出させる装置であるという点で、親密圏のもつ闇とは対極に位置するものにならざるを得ない。近代以前の日本の文化において、かつてその闇の領域を形象化していたのは、能では翁や姥の仮面でもあったと言えるかもしれない。ジュンソーの作品が稀有なのは、その親密圏の謎や闇や時間の秘密を守りながら、近しい間柄のあいだでのささやかな対話を開くところにある。また別のところでジュンソーが使っているテラコッタは北大路魯山人やイサムノグチが京都で魅了された素材でもあることもジュンソーの彫刻の芸術史的文脈となるかもしれない。

3階にはピピロッティ・リストの眠りを主題にした作品があり、二つのプロジェクションのうち一つは布団に展示され、銀河を舞う男女の姿が現れ、別の部屋では天井に、クローズアップされた露に濡れる蜘蛛の巣、草や葉脈、身体の内側から毛細血管や皮膚の表面を見たかのような映像などが、めくるめくように移り変わる。まるで、天と地、内と外とが反転し、身体全体が自然や世界と溶け合って一体となっているかのようである。胎内回帰と言うと陳腐だが、宇宙遊泳のようでもあり、眠りは死と再生を繰り返す。重力を欠いたような奇妙な浮遊感にリラックスしながら、自然の生命力、野生の体を取り戻し、昼間の張り詰めていた神経がときほぐされていくのを感じつつ、夕食を楽しみホテルや自宅に帰って就寝しよう。

ピピロッティ・リスト《進化的トレーニング(堀川―不安は消滅する)》2014/2015, 3分37秒, 12分20秒(共にループ)

ピピロッティ・リスト《進化的トレーニング(堀川―不安は消滅する)》2014/2015, 3分37秒, 12分20秒(共にループ)

参考図書:『イサムノグチと北大路魯山人展図録』、1996年

ハンナ・アーレント『人間の条件』志水速雄訳、筑摩書房、1958年

ジョナサン・クレーリー『24/7――眠らない社会』岡田温司監訳、石谷治寛訳、NTT出版、2015年

ジョン・J・レイティ&リチャード・マニング『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』野中香方子訳、NHK出版

参考映画:アルフォンソ・キュアロン 『ゼロ・グラビティ』2013年

番外:音の展覧会

夜も京都でアートを楽しみたいというむきには、ART GRID KYOTO主催の関連企画【Sound Exhibition 2015〜音の展覧会〜】が開催されている。京都の街中には老舗のライブハウスやクラブが散在している。こちらも是非訪れてみてはどうだろうか。

ちなみに著者は高谷史郎と山本精一のトークショー(司会:小崎哲哉)に立ち寄った。鴨川デルタの鑑賞の後、京都METROに向かい、大爆笑のトークを堪能できた。鴨川もMETROも学生生活の思い出深い場所で、懐かしさでいっぱいになった。著者による高谷史郎氏へのインタビューが掲載されたART GRID KYOTOの広報誌もいたるところで配布されているので、手にとってもらえたら幸いである。

「パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉」につづく

Interview:

河本信治(PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015アーティスティックディレクター)

▶ 国際芸術祭のあるべき姿(1)

▶ 国際芸術祭のあるべき姿(2)

Review: ▶ 浅田 彰「パラパラソフィア——京都国際現代芸術祭2015の傍らで」

▶ 福永 信「第1回京都国際現代芸術祭のために」

▶ 高橋 悟「PARASOPHIA 〜 制度を使ったEngagement 」

Blog: ▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド①―「でも、」を待ちながら」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド②―京都のグローカル・エコノミーをたどる」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド③―(反)帝国主義のミュージアム〈1F〉」

▶ 石谷治寛「パラソフィア非公式ガイド④―喪失への祈りとガスの記憶〈2F〉」

▶ 小崎哲哉「『私の鶯』と、なぜか鳴かないPARASOPHIA」

▶ 福永 信「パスポートを取り上げろ! パラソフィア・レヴュー補遺」

▶ 小崎哲哉「たったひとりの国際展」

▶ 長澤トマソンの絵日記・Paragraphie & Sophiakyoto Part 1 href=”https://realkyoto.jp/blog/thomasson_sophiagraphie-parakyoto-part-2/”>▶ 長澤トマソンの絵日記・Paragraphie & Sophiakyoto Part 2

外部リンク: ▶ Parasophia Conversations 03:「美術館を超える展覧会は可能か」(2015.03.08)

(アンドレアス・バイティン、ロジャー M. ビュルゲル、高橋悟、河本信治、神谷幸江)

記録映像ハイライトはこちら▶YouTube: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

▶ Creators@Kamogawa 座談会『PARASOPHIA クロスレビュー』(2015.03.28)

(クリス・ビアル、ミヒャエル・ハンスマイヤー、ヤン・クロップフライシュ、

ゲジーネ・シュミット、港 千尋、原 久子/司会:小崎哲哉)

記録映像ハイライトはこちら▶YouTube: ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

▶ 公式サイト:PARASOPHIA : 京都国際現代芸術祭 2015

〈2015年3月7日(土)–5月10日(日)〉