KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2017 プレイベント

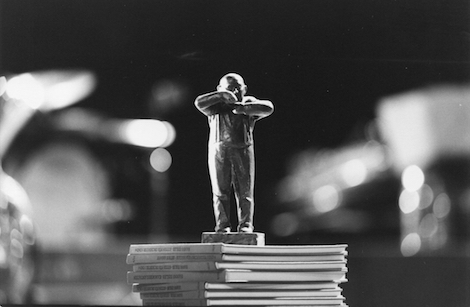

ハイナー・ゲッベルス特別レクチャー「不在の美学」

ハイナー・ゲッベルス氏 レクチャー風景/京都芸術劇場 春秋座にて

Photo by Takuya Matsumi

素晴らしいご招待に感謝申し上げます。

最初に私の作品について、そして私が「不在の美学」と呼んでいるものについての考えを述べたいと思います。例えば私の最新作は、2014年に上演したルイ・アンドリーセンの「De Materie」(物)ですが、この作品を私は、オペラにおけるコペルニクス的転換と呼ぶことがあります。私が知る他のあらゆるオペラと正反対のものであるからです。人物は注目を浴びる存在ではなく、むしろ心と物との関係を反映するものとなっています。テーマは、物理学、政治的な解放、宗教、性、アート史、愛、そして死。いちばん最後の場面を除くと、アンドリーセンが書いた第4幕にパフォーマーは登場しません。私が制作した際には、巨大な空間内で百頭の羊への振付を試み、その上にはツェッペリン型飛行船を旋回させました。演出家の私にとって最も感動的な体験であったと同時に、観客にとっても非常に感動的な体験だったと思います。舞台に人間はいないのですから、観ているのは説明不能の何かということになります。それがどのように立ち働いているのかを理解するのは、我々にとってさえ難しい。我々にわかっていたのは、羊を舞台から出すには、えさ箱をガタガタと叩けばいいということだけでした。これが「不在の美学」の好例ですが、象徴的なものだということではありません。羊と飛行船というふたつの要素にはある関係があるのです。ふたつの力は対位法的な関係にあって、想像力のための空間を開いている。そして、これこそが私の作品に多々見られるものなのです。

Louis Andriessen: De Materie (2014)

Photo by Wonge Bergmann / Ruhrtriennale

10月にはこの空間(春秋座)で「Black on White」を上演しますが、この作品について説明したいことがいくつかあります。まずは、作品のジャンルや形式が定かではないということ。一種のインスタレーションとして始まり、楽器を準備する間、ある者は書き物をし、ある者は音を立てています。そして突然、音楽家たちが舞台に登場し、コンサートを始めるのです。ひとりずつ現れ、聴衆に背中を向けて。これも私がこだわっていることですが、わかりきっていることや期待されていることを見せたくないのです。この第2の場面、コンサートにおいても、コンサートとしては奇妙な構成です。数分後に新たなカテゴリーが始まり、場面はある種のゲームか遊びに転じます。この作品において、私が最もやり甲斐を感じていたのは、かくも素晴らしい音楽家の集団(アンサンブル・モデルンのこと)と仕事ができるということでした。シュトックハウゼンからピエール・ブーレーズに至るまで、如何なる音楽をも演奏できるということは承知していましたが、彼らには、それとは異なるタスクに挑戦してもらったのです。

「読む人はまだ生存の世界にある。されど、書く私はずっと前に影の世界へはいっているであろう。」(谷崎精一訳)

これは、エドガー・アラン・ポーの小説「影」の冒頭です。この1節は1世紀後にロラン・バルトが「作者の死」の中に書いたことを想起させますが、同時に、ドイツ人劇作家で長期にわたる私の協働者であったハイナー・ミュラーが、リハーサルを重ねているさなかに亡くなった事実をも想い起こさせます。かくして「Black on White」は、ミュラーのための鎮魂曲となったのです。私が「不在」という言葉で言わんとすることは、この作品とともに始まったと言っても過言ではありません。音楽家たちは歌い、朗読し、動き、笑い、ゲームや音楽に興じるわけですが、観客は彼らが、非常に謙虚にして控えめな、芝居がかっていない形で演技するのを観ることになります。これはすでに、存在感、強度、表現、そして客席への訴求のような、通常は演劇の基本的前提とされているものとは正反対です。非常に強烈で感動的な体験ですが、古典的な演劇に記載されているものとは合いません。おそらくは、むしろ風景画との関係のほうが深く、鑑賞者はそこに自分が関心を抱いているものを発見することができる。自分自身を18人の音楽家から成る風景に集中させることができるのです。ここでは、不在は中心が無いことをも意味します。中心は舞台上にいない死者なのです。特別な人物、主人公、俳優、ダンサー、歌手、ソロ奏者は存在しない。存在するのは集団的な主人公、つまり音楽家のアンサンブルだけです。

Black on White (1996)

Photo by Christian Schafferer

「Eislermaterial」は、20世紀前半のドイツ人作曲家で、ベルトルト・ブレヒトと非常に緊密に仕事をしたハンス・アイスラーに捧げられています。この作品の設定では、舞台の中心が常に空っぽであることがいっそう明らかです。コンサートでは普通、指揮者が中心にいますが、この作品に指揮者はいず、ハンス・アイスラーの小さな彫像が舞台の真ん中に置かれているだけ。音楽家は空っぽの舞台の三方に分かれて座らされ、非常に難しい演奏を強いられます。歌ったり、普段使っているのではない楽器を演奏したりと、あまり得意ではないこともやらなくてはなりません。こんなに複雑な音楽を、こんなに遠く離れて演奏するとなると、曲は弱々しく不安定なものになります。優れた音楽家であるための難易度を上げたわけですが、みんな喜んで挑戦してくれました。演技を楽しみながら「これは我々のハイドンだ」と言い続けていた。ヨーゼフ・ハイドンの音楽は、とても簡単に見えながらも、実は希代の難曲としてつくられているからです。

弦楽器、金管、木管の奏者たちも、グループごとに一緒に座っているわけではありません。心を通い合わせて演奏しなければならないときには、この遠大な距離を超えてコミュニケートする必要がある。そしてこの困難とコミュニケーションのありようは、聴衆の目にも明らかなものとなります。非常に政治的な作曲家であったハンス・アイスラーにとって、自身の曲にふさわしい態度で演奏することは、常にとても重要なことでした。ここでは音楽家は完全に集中しなければならず、したがって聴衆に何かを訴えかけることなど不可能です。そしてこうしたことこそが、観客の注目や知覚を惹き付けるのです。

Eislermaterial (1998)

Photo by Matthias Creutziger

19世紀と20世紀のドラマは、互いに心理的な葛藤を演じる、舞台上の代理表象的な人物間の物語でした。観客はある一方、あるいは他方に自らを重ね合わせることができましたが、「ドラマ」という概念は20世紀末から、むしろ知覚のドラマに移ってきています。そして舞台は、代理表象から離れ、それ自体が現実であるという方向に向かっています。

そもそも私は、コンサートの伝統的な形式について熟考し、それを変えることを試みました。1980年代に最初の「演出されたコンサート」なるものを始めたときには、新しいジャンルを創出しているのだと思っていました。けれども実際には、ハリー・パーチが1950年代と1960年代のカリフォルニアで、指揮者なき演出されたコンサートというアイディアをすでに考え出していたのです。ハリー・パーチは、ヨーロッパ的な平均律のシステムは人類最大の罪だと考えていました。12音という西洋音楽の音階は、自分が求めている音色をすべて表現するには十分ではないと信じていた。その代わりに、1オクターブに付き43音階という微分音階を自ら開発し、普通の楽器ではこの音楽は演奏できないので、あらゆる楽器を自らつくったのです。パーチのオペラ「怒りの妄想」(1964)は、第1幕は15世紀の日本の能に、第2幕はアフリカの物語に基づいています。私はこの作品を、別の中心なき作品として、米国以外で初めて上演しましたが、演出の主要な要素として楽器を見せることは、すでにパーチが先駆的に行っていました。ここでもまた、指揮者の不在は、音楽家、楽器、コミュニケーション、そして様々な動きという風景に観客を見入らせることを可能にします。このオペラのもうひとつの特徴はテキストの不在です。パーチはふたつの物語を使っているとはいえ、1時間の楽曲に出てくる英語はおよそ25単語のみ。彼は芸術的な体験、言葉なしに見聞きするものの体験を信じていたのです。

Harry Partch: Delusion of the Fury (2013)

Photo by Wonge Bergmann / Ruhrtriennale

「シュティフタース・ディンゲ」(原題「Stifters Dinge」/シュティフターの事物)をつくり、「De Materie」を上演する前に、俳優の長い不在を「Eraritjaritjaka」で経験しました。俳優が姿を消す重要な瞬間が2回あります。ひとつは、彼が人生について内省し、その後に舞台を離れるとき。舞台にひとつだけ残される物体がありますが、それは中央に置かれた小さな可愛らしい牧歌的な家で、小さな窓に灯りがともり、煙突からは煙が立ち上る。そしてまさにそのとき、大音量のノイズが流れ出ます。つまり小道具が、あるいはサウンドが、もしくは小道具とサウンドの対位法が、もしかすると観客が見聞きするものの間にある空間が、そこでは主役となっているのです。

何場面か後に、俳優は重要かつ見事な独白を演じます。全体主義のメタファーとしての指揮者、そして彼がオーケストラと聴衆に及ぼす影響についてのものです。独白を終えると再び舞台から離れます。ロビーを通って劇場の外に出て、車に乗り込むまでをカメラが追う。6分ほど車で走り、その後、街なかを少し歩いて自分のアパートにたどり着く。そして、新聞を読んだり、メモを取ったり、料理をしたり、洗濯物の仕分けをしたり、テレビを見たり……といったとても日常的なことを行う。観客は、舞台の白い背景幕に映し出されるライブ映像を観るわけです。そして俳優が、舞台上で生演奏されるモーリス・ラヴェルの弦楽四重奏に合わせてすべてを行う、そのことを目の当たりにし、同期していることに気がつくのです。弦楽四重奏団は舞台上で生演奏していて、背景に映し出されたキッチンの時計は、観客が座って過ごしているのと同じ時間を示している。「誰が羊に振付しているのか」という疑問と同様に、観客は作品の技術的な仕組みに非常に興味をそそられます。どうやって音楽と同期しているんだろう? 彼はどこにいるんだ? これが40分ほど続き、最後に彼は階上に向かい、エリアス・カネッティの言葉を引用しながら、窓のひとつを開ける。そのとき、彼が再び舞台上にいることがわかって観客はショックを受けます。もしかすると、実はまったく舞台を離れてはいなかったのか?

これが、私が知覚のドラマと呼ぶものです。メディウムのドラマであり、突然空間内に現れる音楽のドラマ。遠くにいると思い込んでいた、しかし突然その姿を窓辺に見るパフォーマーのドラマ。これは家の内側と外側の複雑な捻れでもあり、上演中ずっと、舞台の中央は空っぽなのです。

Eraritjaritjaka (2004)

Photo by K. Bielinsky

「Eraritjaritjaka」の2〜3年前に、同じ素晴らしい俳優アンドレ・ヴィルムスと一緒に、「Max Black」という別の作品をつくりました。この作品では、不在というアイディアは、音と物体という存在に翻訳され、分割されています。アンドレは研究室にいる科学者で、この空間内のあらゆる音は自らの生命を有している。実験中に彼が生み出す音の反響は消え去ることがなく、彼の動きと言葉に振付を施すのです。

これは私の作品によく見られる要素です。「Eislermaterial」では、音楽家に試練を強いるような力を模索しました。あるいは「Eraritjaritjaka」のキッチンにいる俳優の動きや活動を振り付ける音楽。あるいは「Black on White」の、音楽家のあらゆる動きを振り付ける長椅子。

Max Black (1998)

Photo by Christoph Kniel

2008年、私はヒリヤード・アンサンブルと一緒に仕事をしました。デュファイやペロタンら、古楽で知られる英国の男声カルテットです。「I went to the house but did not enter」においては、不在は、まさに彼らの名を知らしめているものの不在でした。最初の15分間、彼らは歌わず、完全に沈黙しています。やらなければならないことがほかにあり、最初の演技は、T・S・エリオットの「J・アルフレッド・プルーフロックの恋歌」に基づくもの。彼らが美しい歌声を聞かせてくれるのは、半時間の演技のいちばん最後になってからです。色の不在もあります。あらゆるものが様々な階調の灰色で、黒と白の間なのです。

I went to the House but did not enter (2008)

Photo by Wonge Bergmann / theatre vidy

私は多くの着想をアメリカの作家ガートルード・スタインから得ています。かつて「物語でないものはすべて戯曲になりうる」と言って物議を醸しました。演劇は単なる物語をはるかに超えるものになりうると言いたかったんでしょう。演劇は、他の様々なレベルにおいて機能しうる。照明の、空間の、運動の、振付の、言葉の、あるいは音楽や音の物語であってもいい。彼女の作品における不在は、意味を生むことの不在であると定義できます。私は彼女の言葉を「Hashirigaki」という作品の中で用いましたが、これは3人の女性パフォーマーのためにつくったもので、スタインが書いた『アメリカ人の形成』という書物に基づいています。この本の中で彼女は、まったく異なった言語の使用を提言していますが、それはとても音楽的で、反復的で、瞑想的な言語の使用です。「Hashirigaki」の音楽は、ビーチ・ボーイズと、田中悠美子が演奏した日本の伝統曲を使いました。

Hashirigaki (2000)

photo by Mario del Curto / theatre vidy

これまでに述べた何種類かの不在のコンセプトについて要約しましょう。俳優あるいはパフォーマーを、注目の的となる中心的位置から、あるいは舞台からまとめて直接的に消え去らせること。舞台上で起こるあらゆる物事の存在を分けること。例えば「Max Black」では、俳優は自分の存在を物体や音楽の存在と分けねばなりませんでした。集団的な主人公やパフォーマーに対する観客の注目を分けること。これは、観客に背を向けさせて個々人の重要性を隠すという方法によることが少なくありません。あるいは、ヒリヤード・アンサンブルのケースのように、歌い手たち個々人の重要性を消し去ること。そのとき彼らは、第5の声とでも呼ぶべきものをつくり出します。聴くことと見ることの非同期化、つまり視覚的舞台と聴覚的舞台を分離すること。空間を創造すること。発見すべき空間、その中で情動、想像力、解釈、あるいは内省が実際に生じ、舞台上の芸術家が表現するのではなく、観客によって経験されるような空間の創造です。ドラマティックだったり、芝居がかったりする表現の放棄。あるいは空っぽの中心、視覚的に中心化された焦点の不在。さらには物語の語りにおける、主題なるものや線形性の不在でもかまいません。ガートルード・スタインをもう一度引用しましょう。

「物語を語ることの効用とは何か。非常に多く存在し、誰もが非常に多くを知っていて、非常に多くを語っている。それなのになぜ、新たな物語を語るのか」

不在は、我々が期待するもの、すでに見たことがあるもの、すでに聴いたことがあるもの、そして、舞台上ですでに演じられたことがある、あらゆるものを避けることによって理解することが可能です。その代わりに、観客の目と心が自由に歩けるよう、彼あるいは彼女が関心を持つものに焦点を当てることができるようにすべきです。

「シュティフタース・ディンゲ」にパフォーマーは登場せず、5台のピアノ、水、雨、霧、氷、石、そして3つの水槽があるだけです。3つの水槽の上では4枚の垂れ幕が予測不能なリズムで昇降し、一方、水がタンクから水槽へと流れ込みます。パプアニューギニアで1904年に録音された声が聞こえ、水の流れによる波が垂れ幕に反射し、映り込みます。ここでもまた、見るものと聴くものの分離があるのです。人間の知覚はこのふたつのステージを接続したいと欲する。この欲望は、実際には想像力に拍車をかけます。

Stifters Dinge (2007)

Photo by Mario del Curto / theatre vidy

あるとき、ベオグラードの女性が上演後にやって来て、垂れ幕と照明と波の場面で「神を見た」と私に告げました。別の誰かは「海辺の日没を見せてくれてありがとう」と言いましたが、これはふたりとも正しい。観客が見たり感じたりすることはすべて正しいのです。舞台美術と照明のデザイナー、クラウス・グリューンベルクと私がやったことは、ある特別な見方で理解されるべき象徴ではありません。我々にとっては、単にプロジェクター、垂れ幕、波なのです。それよりも、私がこの場面で面白いと思うのは、照明と声と音響との逆さまになった関係です。照明が点くとシャッター音が、続いて、それに反応した例の民族誌的な録音の声が、叫び声とともに聞こえる。だから音響的には、照明もこの対話において非常に積極的な役割を担っているのです。

アーダルベルト・シュティフターは19世紀の小説家です。彼の文章の中に、現在の我々の関心事項が、減速させられた語りによって、すでに明瞭に述べられていることは驚嘆に値します。彼は非常に詳細な描写、特に、自らは「事物」(Dinge)と呼ぶ、自分が知らないものについての描写で知られています。物体や、遠隔地から来た人間。自然現象や、生態学的な災厄。私の作品に引用したのは、冬の間に、ある森に生じた滝の凍結についての物語です。およそ10分後、アーダルベルト・シュティフターの物語を読むあの声を聞いた後で、5台のピアノがようやく眼前に浮かび上がり、「コンサート」を始めます。

これは、シュティフターの文章に見られるのと同じ減速です。私の作品は生態学的、あるいは民族誌的と認識されていて、それは意図したことではありませんが、我々が水や波と反射を見て行った創造過程の結果ではあるでしょう。これらの要素の認識には、特定のタイミングが要求されます。作品の最後に水が入れ替わったとき、ギリシャで録音された民族誌的な音声が聞こえてきます。これもまた、我々制作者としては、象徴的な機能を持った場面ではありません。それはむしろ、瞑想、内省、想像の提案であり、誘いなのです。

Stifters Dinge – The Unguided Tour (2013)

Photo by Wonge Bergmann / Ruhrtriennale

終演後に私に話しかけてくる人たちは、このイメージを非常に多様に解釈します。この作品の音楽や美術や声が、相異なるタイムゾーンを同時に示唆するからです。私は美学的体験のことを「時代遅れな体験」とも呼ぶことがありますが、それは必ずしも「同時代」という限定的な概念に結びつけてのことではありません。「同時代」とは、我々がこれらの作品をどのように観て、どのように受け止めるかということです。

構成:ウィリアム・アンドリューズ

翻訳:小崎哲哉

(2017年5月24日 京都芸術劇場 春秋座にて/2017年7月31日 記事公開)

Heiner Goebbels 1952年生まれの作曲家、演出家。フランクフルト・アム・マインを拠点に活動。音楽劇やコンサート作品、ラジオ向け作品、アンサンブル作品、大規模なオーケストラ作品などを創作する。

大学では社会学と音楽を専攻し、いくつかのバンドを経て、1982年から1992年まで実験的ロックグループ「カシーバー」で演奏。その間、戦後ドイツ最大の劇作家、ハイナー・ミュラー(1929−1995)と知り合い、数多くのコラボレーションを行った。

2012年から2014年までは、ルール・トリエンナーレの芸術監督を担当。自身が出演したほか、マリーナ・アブラモヴィッチ、マシュー・バーニー、ロメオ・カステルッチ、ボリス・シャルマッツ、アンヌ=テレサ・ドゥ・ケースマイケル、アンサンブル・モデルン、ウィリアム・フォーサイス、ダグラス・ゴードン、池田亮司、ジョーン・ジョナス、ロベール・ルパージュ、クリスチャン・マークレー、マッシヴ・アタック、リミニ・プロトコル、坂本龍一、ティノ・セーガル、ロバート・ウィルソンら、音楽、演劇、ダンス、アート界から多彩な表現者を招聘して好評を得た。

作品は主要な国際フェスティバルで発表され、高い評価を得てきた。パリのポンピドゥー・センターをはじめとする多くの美術館や美術展でインスタレーション作品も発表している。グラミー賞に2回にわたりノミネートされ、2012年にはバーミンガムシティ大学の名誉博士号を授与された。また、世界で最も権威のある演劇賞と言われる国際イプセン賞など、数多くの国際的な賞を受賞。現在は、ギーセン大学応用演劇学科教授およびヘッセンのシアター・アカデミーの代表を務める。アンソロジーとなる「Aesthetics of Absence」(2015)のほか、ECMレコードから多数のCDをリリース中。

www.heinergoebbels.com

【公演情報】

ハイナー・ゲッベルス×アンサンブル・モデルン 「Black on White」は、

2017年10月27日(金)と28日(土)に、京都芸術劇場 春秋座にて上演されます。

▷詳細はこちら 京都芸術劇場 春秋座

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2017