レクチャー:藤本由紀夫「薄い世界について」

構成:藤本由紀夫+編集部

協力・講演写真提供:芦屋市立美術博物館

編集協力:斉藤雅子

今日は「薄板界—3D—極薄」という3つのキーワードで「薄い世界」についてお話ししようと思います。「薄板界」(はくばんかい)は稲垣足穂のいくつかの作品に登場する言葉で、「うすいたかい」と読むという説もありますが、足穂の本の中に「はくばんかい」とルビを振っている箇所があるので、それに従います。「3D」は、いわゆるステレオ写真とか立体映像というものです。「極薄」とは、原語はフランス語の「inframince」(アンフラマンス)という、アーティストのマルセル・デュシャンがつくった言葉です。それを日本語に最初に訳したのが「極薄」ですが、この訳し方は良くないと言われています。その話は後に回して、まず「3D」について話します。

ステレオ写真=3Dの世界

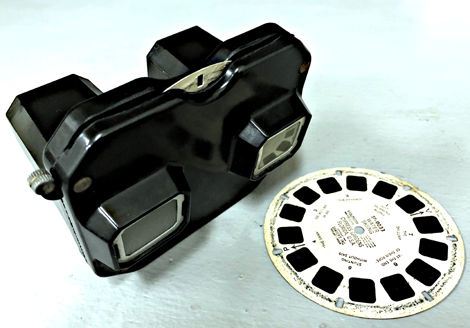

これは、僕が小さいころに父親が買ってきたものです。

Photo by the author

父親は、光学的なものや機械的なもの、つまりカメラ、8ミリ映画、ポラロイドカメラ、テープレコーダー、顕微鏡などが好きで、やたらに買い集めていました。ところが飽きっぽい性格で、すぐ次のものに興味が移る。すると結局、それらが僕のところにやってくるわけです。そのうちのひとつがこのView Master。戦後すぐに発売されたものみたいで、アメリカで出たステレオスコープのビュワーです。アメリカでは非常に普及していて、つい最近までディズニーランドやユニバーサルスタジオでも売られていました。ミッキーマウスの形をしているフレームのものもあって、この中に3Dのソフトにあたる立体映像7カット分を収めた円盤を入れて覗いて見るわけです。

たぶん幼稚園に行く前だったと思いますが、僕は初めてこれを覗いたときのことがいまだに忘れられません。怖かったんです。皆さんにも後で見ていただこうと思いますが、そのときには、怖いという感じと、ここに見えている世界はどこにあるんだろうという気持ちと、もうひとつ、なんか薄っぺらい世界だなという、その3つがありました。

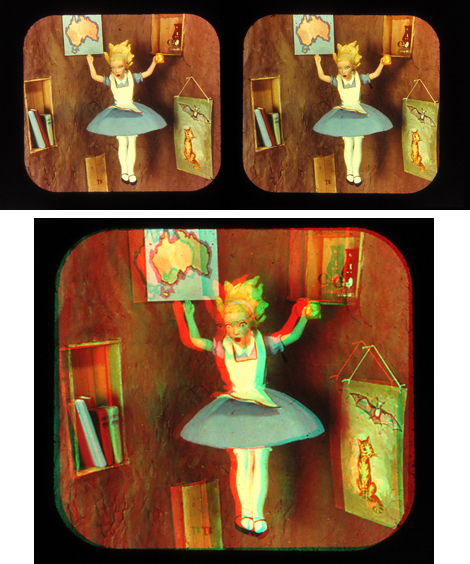

Alice in Wonderland 1952 (View Master)

写真という技術は1839〜40年ごろにスタートしたと言われています。1つのレンズを持ったカメラで何かを撮影し、それをガラスに化学的に焼き付ける。19世紀半ばから普及していきますが、安価なカメラが20世紀になって登場して、一気に世界に広まります。

レンズが1つで1画面というメカニズムはいま我々が使っているものと一緒ですが、このカメラが登場してすぐにステレオカメラというものができました。人間の眼は2つあるから、1つの眼で捉えた映像がこれだけリアルであれば、人間と同じ2つの眼で撮影して2つの眼で覗いたらもっとリアルな世界が再現できるだろうという理由からです。撮影された画像は2画面になりますが、これをそのまま見ただけでは1枚に合成することはできません。そこで専用のビュワーが登場します。凸レンズで左の眼には左の写真だけが、右の眼には右の写真だけが見えるようにして、頭の中で合成させて立体的な世界にするという原理です。

ですからステレオ写真では、2画面を撮ったものがソフトにあたります。これも一気にブームになって、1850年のロンドン万博では最もハイテクなものとして、ヴィクトリア女王がすごく楽しまれたという話があります。

その後も何度かステレオブームというものが起きています。そのときどきに応じて方式を変えて出てくるんですが、レンズで見るものもあれば、赤と青の眼鏡で見るものもあります。これも同じ方式で、左右に2つの画像を分離させて見せるという簡単な方法です。後は、こういうプラスチック製のビュワーが出来たりして、20〜30年おきにブームになるんですけど、だいたい1年もちません。最近は『アバター』以降、3D映画がたくさん出ましたけど、いまやもう跡形もないですよね。まあ同じ運命なんです。

そういう意味でステレオ映像はあまり真面目に取り上げられてこなかった。単に立体的に飛び出て見えて、わあーっていうだけの話なんですが、実はここに結構深い意味があるんじゃないかというのが僕の考えです。

次に、このステレオ写真。おわかりかと思いますがこれはジヴェルニーの庭です。

Etienne Clémentel Claude Monet in Giverny circa 1920

ですから、ここにいるのはクロード・モネです。モネのスポンサーで大臣の人がいて、その人がすごいステレオマニアだったらしくて、色々撮影していたらしい。19世紀終わりから20世紀初頭にステレオの世界に興味を持つ人は結構いたんですね。でもこういうことがちゃんと語られてこなかった。

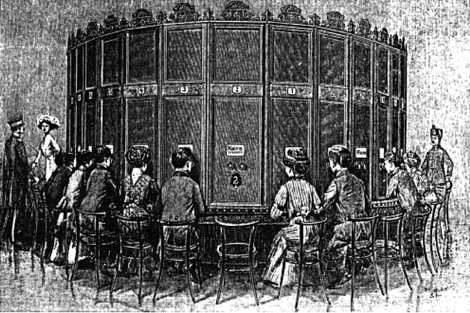

もうひとつ、これはカイザーパノラマという娯楽施設です。

A drawing of a Kaiserpanorama with 25 viewing stations; circa 1880

(Author unknown; Wikipedia)

ビュワーがいくつも付いていて、同時にみんなで見られるというもの。スライドショーのようになっていて、中で映像が1画面ずつどんどん交代していくわけです。こういうものがヨーロッパで流行っていた時期がありました。そして、これをすごく楽しんで見ていた人のひとりがフランツ・カフカです。僕はカフカの小説は結構ステレオ写真っぽいというイメージを持っています。

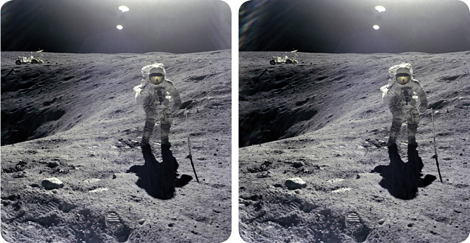

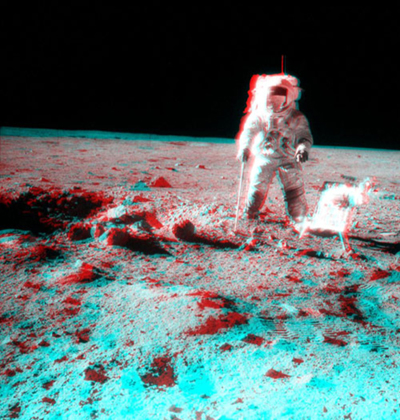

とまあ、これがステレオ=3Dの世界です。ほとんどは娯楽で、それ以外には使われてないんですけど、これは月面の写真です。

Astronaut Charles M. Duke Jr., Apollo 16 Lunar Module pilot, 1972 (NASA)

Apollo 12: Stereo View Near Surveyor Crater, 1969

(NASA; Stereo Image by Jerry Bonnell)

赤青の眼鏡で見ていただくとわかると思うんですが、アポロが月面に行ったときにステレオカメラで撮影しているわけです。月面は砂と石だけの世界なので、普通の写真で撮ると遠近感がわからない。そこで、NASAがステレオ写真で記録してホームページに公開しているんです。火星探査機にもステレオカメラが付いていて、移動しながら撮影したものがずっと送られてきているということです。

繰り返しになりますが、僕が子供のときに体験したステレオの世界は、半分トラウマのようなもので決して好きではなかった。でも、妙に印象に残っていました。ステレオ写真の「立体的」というのは、我々が現実の3次元空間で見ている立体的な世界とはまた違う、何か描き割りみたいな感じなんですね。立体的なんだけど薄っぺらいものがただ並んでいるような変な世界。ですから、写真や紙に印刷されたものが2次元で、立体的なものが3次元だとしたら、強いて言うなら2・5次元的な、現実ではあまり体験することがない不思議な世界だなと思ったんですけど、子供なので原理がわかってない。しかも、写真なのにステレオですから、現実の世界のような気はするんだけど現実ではない。では、この世界はいったいどこにあるんだろう。そういう気持ちがあったんですが、ああこれかな、という世界に出会ったのは、実は稲垣足穂という小説家の書いている本の中でだったんです。

稲垣足穂と立体写真

稲垣足穂は1900年12月26日生まれですから、まさに19世紀の最後に生まれて20世紀とともに登場してきた作家です。彼は大阪の船場で生まれて、小学校のころに明石に引っ越して、中学校は関西学院の中等部ということで神戸の街を歩いていて、ちょうど大正モダニズムのころが10代で、非常にハイカラな少年だったみたいです。

その彼がいわゆる現実的な生活の物語ではなく、月であるとか、ちょっとSF的な物語を書いています。

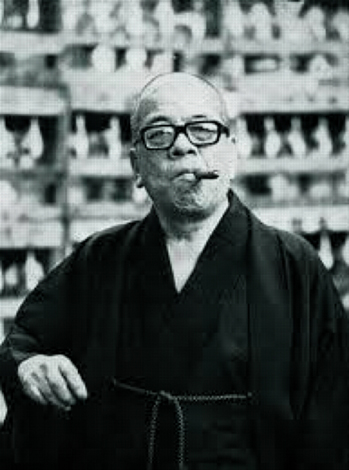

稲垣足穂(1929年。撮影者未詳)

これは1929年、29歳ごろの写真ですが、蝶ネクタイをしてかなりおしゃれですね。華々しく文壇にデビューしたんですけど、星がどうのとか、そういう話ばかり書いていたので、その後、戦争を経て戦後になって、まったく受け入れられなくなって忘れられた存在になっていました。ところが、1960年代の終わりに『少年愛の美学』という本を書いて、新潮の日本文学大賞を68歳にして取ります。そこからいきなり話題の人となって、どっちかと言うと、全共闘の学生の支持がすごかった。そして、そのころは京都に住んでいましたけど、1977年に亡くなるという生涯でした。

『一千一秒物語』(1923年、金星堂刊)

この『一千一秒物語』が、20歳くらいのときの彼のデビュー作です。僕は本屋さんでこの本に出会って、何も知らずに変わったタイトルだなと読み出して、足穂にはまってしまったわけです。若いときにすごくおしゃれだった足穂も、晩年は「足穂入道」と呼ばれていたくらいの、たぶん葉巻が似合う日本人ってこの人しかいないような感じです。

稲垣足穂(撮影:斎藤勝久。撮影年不詳)

こうでありながら、「星の世界が」とか言って、宇宙論やリーマン幾何学など理科系のことも勉強し、かたや少年愛について語る。そういうすごく幅広い人なんですね。

その足穂のエッセイ「ロバチェフスキー空間を旋りて」(初出は『作家』1964年5月)に、萩原朔太郎の家を訪ねていくというくだりがあります。朔太郎もステレオカメラを持っていて、ステレオ写真を結構撮っていたんです。昔『のすたるぢや』という本が出版されていますが、朔太郎が撮った写真は風景—まさに立体的な風景です。

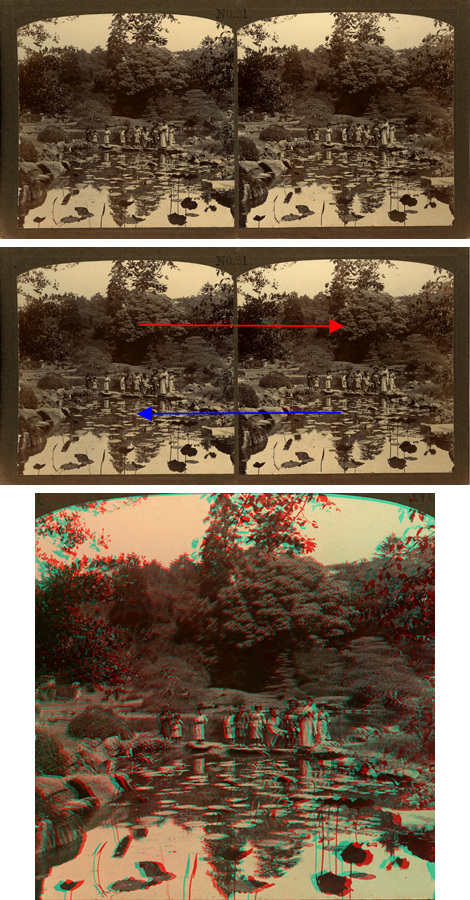

エッセイに書いてあることを読みます。「朔太郎は、彼が近頃凝っているという立体カメラと、その付属品とを持ち出した」。付属品というのはビュワーのことですね。それでこの後に「面白いことを見付けたよ」と朔太郎が言う。何かと言うと「二枚続きの小写真を左右あべこべにして、スライドの枠にはめた」と。つまり本来は左の写真は左側、右の写真は右側にして見るんですけど、これを左右入れ替えてビュワーに入れたわけです。そうすると、「山を背にした神社を真正面から撮ったものだったが、そのように入れかえて覗いてみると、うしろの山並が廂のようにせり出し、その向うに社殿があり、もっと遠方に鳥居があり、つい眼前の参詣道の石だたみが、一番奥へひっ込んでしまうのであった」。つまり、遠近が逆になるということですね。で、さすが足穂なんですが、「配置はそのままで、只奥行だけが裏返しになっている。前々からあるpseudoscopeを知らないのだとすれば、これは確かに朔太郎の新発見である」と書いています。

シュードスコープのアナグラフ(加工は著者によるもの)

じゃあこういう世界が現実にないかと言われたら、どうもないわけではないみたいなんですね。これは最後のほうで話します。

「薄板界」とは何か

こういうことに興味を持っていた足穂ですが、彼は非常にませていて、関西学院の中等部にいた同じようにませた同級生と、すごく哲学的な話や、新しい宇宙論の話をしていたようです。そのときに出てきたのが、自分で造語した「薄い板の世界」という意味の「薄板界」という言葉です。具体的にはどういう世界かよくわからなくて抽象的なんですが、例えば1925年、彼が25歳のときに書いた「タルホと虚空」(初出は『G・G・P・G』1925年7月)には次のようにあります。

「ぼくが考察するに、この世界は無数の薄板の重なりによって構成されている」。我々の周りに何か薄い板がある、と言っているんですね。それは非常に薄くて普通にしていたら見えない。「薄板面にたいして直角に進む者には見えないけど、横を向いたら見える」。ちらっと脇見をしたら見えるということです。ただし「その角度は非常に微妙な点に限定されているから」めったにはわからない。それから、また同じようなことですが「よこの方を見たというだけでは、薄板の実在をたしかめることはできない」。さらに「そして現実はわれわれが知っているとおり、何の奇もないものであるが」。なんてことはない普通の世界だけど、薄板界というのは「いわば夢の世界であって、いったんその中へ入りこむならどんなことでも行われ得る」と、夢の世界にたとえています。

夢の世界というのは日常の世界からかけ離れた世界ですよね。でも足穂が考えている夢の世界はちょっと違うんです。我々がいまここにいるということは、ある限定された時間と空間の中にいることになるわけですよね。「それと同様、同じきみとぼくが、また別な時間と空間の中に存在することも可能ではないか」。つまり、いまここに我々がいるんだけど、ひょっとしたらこの我々と僕は別の世界にもいるんじゃないか、と言っているんです。じゃあどこだ? ということになります。「若しそれが夢であるなら、いまここに、このわれわれが歩いているというのもひとしく夢でなければならない」。そんなものは夢の世界だろうと言うんだったら、我々がいる現実の世界だって夢の世界のひとつに過ぎないんじゃないかっていう言い方なんですね。これは後で出てきますけど、「マルチバース」という言葉とつながっていきます。

次に、1927年に書かれた「童話の天文学者」(初出は『新青年』1927年1月)から引きます。「時計の針が刻む秒と秒とのあいだに、ある不思議な黒板が挟まっている」。薄い板なんですね。だけど、薄いからと言ってもただ薄いんじゃない。肉眼では認めることはできないけれども、とんでもない広がりを持っている世界だと言っています。では、どうやったら体験できるかというと、ここが彼の真骨頂なんですが、見ようと思うと見えないと言うんですね。「真っ直ぐに行くものには見えぬ」。ですから、見たい見たいと言っても見えないけど、横を向いた者には見える。どういうことか? ここで言っているのは、実は我々の周りには、薄い世界というのはいくらでも存在しているということです。でもそれを体験するには、ひとつの例ですが「吾々があるいているとき」、つまりどこからどこへ行くという目的を持って真っ直ぐに歩いている間に、ショウウィンドウにちょっと目が行ったり、音楽が聞こえてきてふと気を取られたり、綺麗な人が横を通ったからちらっと目が移ったりして「首をまげさせられるのも、かく説く人の意見をもってすると、春の野べに立つ糸遊のごとくにデリケートな薄板がそれら物象をかりての誘惑ときめられる」。ちょっとしたチラ見とか、ふとしたこととか、何かに気を取られてぱっと振り返る、その瞬間に薄い世界が現れるんだということです。これはすごく面白いと思います。

続いて1932年に「薄い街」(初出は『セルパン』1932年1月)という小説を出すんですけど、これがまたちょっと不思議な街の世界のことを書いています。この「薄い街」では、我々が使っている言葉というものはないと言っているんですね。そのひとつがモールス信号みたいに音を立ててコミュニケーションを取るというもの。その後に「文字はあるのですか?」って聞かれるんですけど、1932年に書いたものでは「あるのは数字とそれを馳駆するに必要な数学的記号ばかりです」ということなんですが(「馳駆」は「駆使」の誤りかもしれません)、いわゆるアルファベットに代わるものがある。「それは金属の円盤、その同心円の方向にたくさんな長さの違った長方形の穴が開けられていて、それが回るとき穴をひっかけるバネの跳ね返しによって、音楽を奏する仕掛けがあるでしょう。そう、そんなものがありましたね。あれをさらに精巧に簡単にしたようなものが街のいたるところに掛けられていて、音をたてています。これは看板なのです。つまり一般用の文字であると言っても構わないでしょう」

稲垣足穂は、自分が書いたものを何回も書き直しています。そしてどんどん抽象的な表現へと削っていきます。この「薄い街」を最終的に改定したものが1970年に出版されていて、次のようにすごく単純になります。「文字はあるのですか? あります。しかしそれは数学的記号だと云った方が良いでしょう」。そしてその後の長い文章は「また大型のオルゴールが街の到る所で鳴っています」。ディスクオルゴールという円盤で鳴るオルゴールのことを、1932年にはすべての機構について細かく記述しているわけですが、1970年版では「オルゴールが街の到る所で鳴っています」というだけになるんです。

この薄い街では消えるということが大事で、消滅局という機関があります。そこに存在しているものがどんどん消えていくということなんですね。なくなっていくというのは、壊すとか解体するということではなく、消えるということ。「消滅」が一般道徳の原則になっている、これが根本的なものだというのが非常に面白いと思います。

この小説の最後では、「薄い世界」はやっぱりいたるところにあると言います。「目下のところたいへん薄い」。そしてこれから「だんだん濃くなってきましょう」。どういうことかと言うと、いまのところそれほど現実感がないかもしれないけど、これからこの薄い世界はどんどん現実味を増していくでしょう、と言っていると思うんです。そして、これは元々1932年に彼が唱えていることなんです。このことを記憶しておいていただきたいと思います。これがいわゆる「薄板界」というものです。

マルセル・デュシャンの「薄い世界」

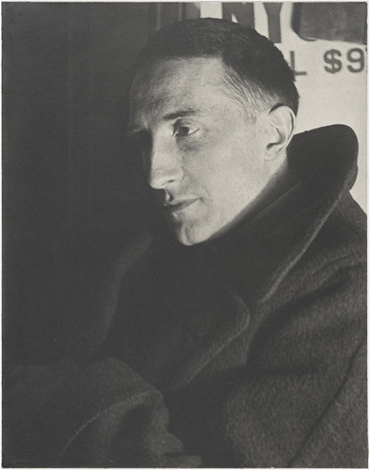

こうして僕は、10代の終わりから20代のころに、薄板界という世界があって、それは子供のときに見た3Dの映像が薄く重なった世界と似ているなあと思ったわけなんですけど、1980年になってまた同じようなものに出会います。それがマルセル・デュシャンです。彼は1887年生まれで1968年に亡くなっているから、稲垣足穂のちょうどひと回り上になります。アーティストの家系という環境で、10代のころはモネそっくりの絵なんかも描いていたんですが、自分なりの世界をどうやって描いていくか色々考えていました。

Man Ray Portrait of Marcel Duchamp 1920–21

(Yale University Art Gallery)

彼の代表作のひとつに「階段を降りる裸婦像」があります。色んな角度から眺めたような、未来派の時間の動きを1枚の空間に収めるという方法で描いて、若くしてアメリカでいちばん有名なアーティストになりました。それよりも彼を有名にしたのは「泉」です。1917年、29歳のときに、無審査の公募展に匿名でこの作品(男性用小便器)を送り付け、出品拒否になったというのが非常に話題になりました。

Marcel Duchamp Fountain 1917 (Photo by Alfred Stieglitz)

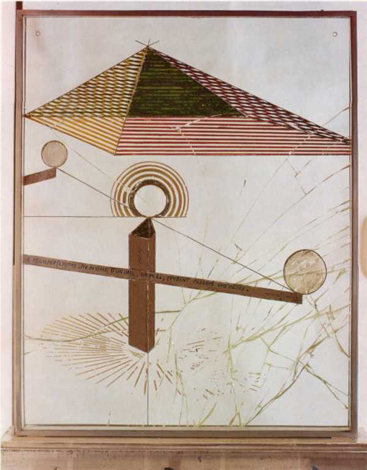

この騒ぎの約1年後から、彼はキャンバスに絵具で描く絵を一切やめてしまいます。そして、レディメイドと言われる、既製品をそのままだったりちょっと組み合わせたりしたものを制作しています。こんな不思議なものをつくっている間、1910年代から1920年代半ばまで制作していたのが、通称「大ガラス」という絵画です。

Marcel Duchamp The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even 1915-1923 (or The Large Glass Philadelphia Museum of Art; Photo by the author)

「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも」というすごく難解なタイトルが付いているんですが、10年くらいずーっとつくっていて途中で放棄しちゃうんです。そしてこの作品を、生前にフィラデルフィア美術館に収めることになるわけですね。いまもフィラデルフィア美術館にずっと固定して展示されています。ガラスに描いたものなんですが、透明なガラスの薄板に描くというデュシャンの考え方が非常に面白いわけです。

デュシャンは、1920年代半ばにこの作品を完成させるのを放棄して、後は一切の活動を止めたと言われていました。でも彼は、薄い透明のガラスの板に興味を持っていて、色々実験をしています。

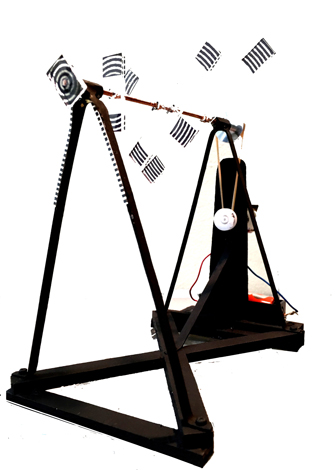

A model of Rotary Glass Plates, produced by the author

Marcel Duchamp Rotary Glass Plates (Precision Optics) 1920 (Yale University Art Gallery; Gift of Collection Société Anonyme)

これもそのひとつで、何枚かの直径が違う円形のガラス板に細いスリットを入れ、全部を回転させて正面から見ると、1枚の平面的な円のように見えるというものです。

Marcel Duchamp Rotary Glass Plates (Precision Optics) 1920 (Yale University Art Gallery; Gift of Collection Société Anonyme)

実際にはこの2次元の円は存在しないのですが、残像によってこういう薄い世界が現れる。これをモーターで回して実験したときには、軸がうまく合ってなくてガラスが部屋中に飛び散ったそうです。本人が「死ぬかと思った」ってインタビューで言っているくらい結構チャレンジングなことをしているんですが、こういうのは展覧会では発表していない。あくまでも実験としてやっていたんですね。

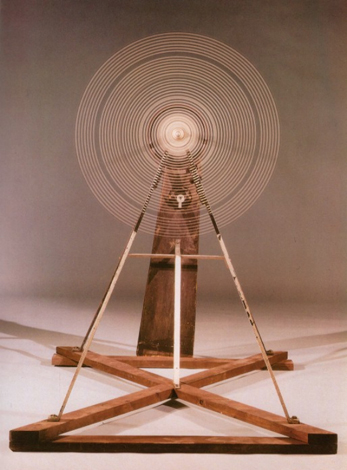

デュシャンには「約1時間片目を近づけて(ガラスの裏面から)見ること」という作品もあります。

Marcel Duchamp To Be Looked at (from the Other Side of the Glass) with One Eye, Close to, for Almost an Hour 1918 (Museum of Modern Art, New York; © 2019 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Estate of Marcel Duchamp)

非常に不思議なことをやっていて、いまだにこれはどう解釈したらいいか、と世界中の人が考えているんです。でも僕にとっては、彼がガラスという素材で表現していて、それがどう見えるかということに興味を持っているというのが面白かったんです。

1988年にフィラデルフィア美術館に行きました。そのときに「大ガラス」を観て、ものすごく感動したんですね。この場所で観て初めてその意味がわかったんですが、本当に30分くらいじっとしたまま見入っちゃったんですよ。これが展示されているスペースの横に独立した空間があって、そこに入るとデュシャンの遺作とされている作品が収められているんです。すると壁があって、周りを煉瓦で囲んである古い木の扉がその壁にぽんとありました。正面に行くとちょうど目の高さに覗き穴がふたつ開いています。そこを覗くと、裸の女の人が股を開いてこっちを向いていて、左手に照明用ガスを握っている。すごく大胆な、奇妙な、変な世界です。それまでのデュシャンは、目に見えたものをありのままに描くということを放棄していた人なんですね。その人がこんなあからさまなものをつくっていたというのでみんなが大慌てをしたという作品です。

いまでもそうだと思うんですが、遺作の写真は作品集などに掲載されるとき、この扉のある壁の1枚と、中のこの1枚しか公式には許可されていないんです。

Marcel Duchamp Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage . . . (Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas . . . ) 1946-1966 (Outside view; Philadelphia Museum of Art; © Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Succession Marcel Duchamp; Photo by the author)

Marcel Duchamp Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage . . . (Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas . . . ) 1946-1966 (Inside view; Philadelphia Museum of Art; © Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Succession Marcel Duchamp; Wikipedia)

僕も観たときにまず、この扉がすごく汚らしい扉だったんで、なんかデュシャン的じゃないなと思いました。しかもこの覗き穴が、みんなが覗くんで額や鼻の皮脂ですごくテカテカして気持ち悪い。覗いて見えたのも変な光景だったんですけど、そのときに思い浮かんだのが子供のときに見た3Dの映像なんですね。なんかすごく嘘っぽい、リアルなんだけど嘘っぽい変な世界。

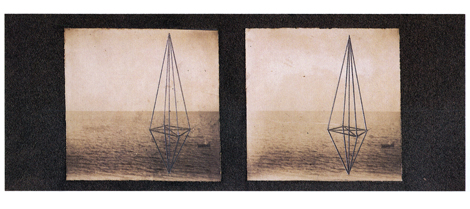

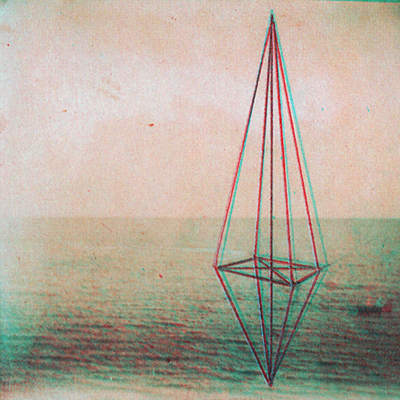

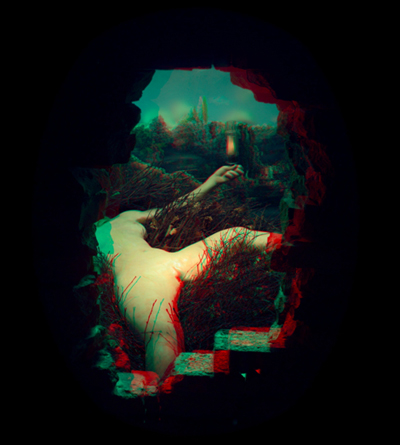

実は、デュシャンもこのステレオスコープの世界に興味を持っていたみたいで、1917〜18年に、一般的に売られているステレオ写真に手描きで図形の線を描いています。

Marcel Duchamp Handmade Stereopticon Slide circa 1918-1919 (Museum of Modern Art, New York; © 2019 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Estate of Marcel Duchamp)

アナグリフ(立体視用の赤青眼鏡)で見ると、四角錐的なものが空間に浮かんでいるのがわかると思います。

Handmade Stereopticon をアナグリフに加工した画像

背景は不思議な海面のステレオ写真で、いわゆる立体写真の空間の中に自分で描き加えて新たな3次元のものをつくれないかという実験なんですね。これも作品としてつくったわけじゃなくて、彼の実験のひとつなんです。

そんなデュシャンの遺作ですが、1920年代半ばから制作を一切止めたと言われていたのに、実は20年くらいに渡って誰にも秘密にしてつくっていた。ポイントはなぜ秘密でつくっていたかということです。彼は1968年に亡くなっているんですが、亡くなる前にこれも秘密でフィラデルフィア美術館と契約をしています。この装置を美術館に設置して、自分が亡くなったら公開してくれという計画を進めていたんです。だから、デュシャンが亡くなってから、フィラデルフィア美術館が実は遺作がありますと発表したとき、世界中が大混乱になったんですね。さらにそれを観てみたら、それまでのデュシャンとまったく違うものをつくっていたので、これは一体どうしたことだということになりました。

「アンフラマンス」とは何か

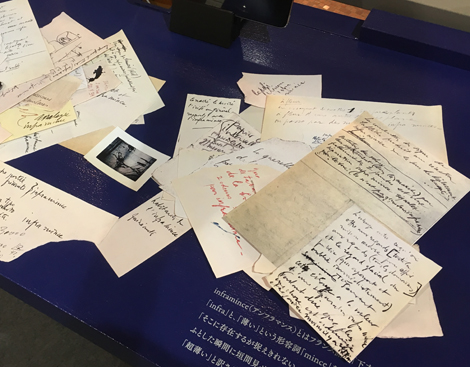

その後、1977年にポンピドゥー・センターが開館して第1回目の展覧会が、フランスで初めてのマルセル・デュシャン展でした。そのときに、義理の息子のポール・マティス=デュシャン(アンリ・マティスの孫)が家に残されていたメモを整理したところ、中に「inframince」(アンフラマンス)というものについてのメモをまとめたものがあって、1980年に公表・出版されました。

アンフラマンスとは、「infra」という言葉と「mince」という言葉をくっつけたデュシャンの造語です。英語にすると「infra-thin」となるんですが、「mince」は薄い、「infra」は超音波とか赤外線のように「ある範囲を超えた」という意味だそうです。だから「薄さを超えた」というような意味になりますが、日本では岩佐鉄男が『ユリイカ』という雑誌に日本語訳を発表した。そのときに「極薄」と訳したんですね。でも、デュシャンの考え方では「物理的な薄さを超えた」という意味なのに、「極薄」だと極端に薄いということですから、やっぱり物理的な薄さになってしまう。それで、どうもこの訳語は良くないんじゃないかと言われているんですけど、ではどうしたらいいかってなると、なかなか日本語で的確な表現がありません。「超薄い」と訳した人もいますが、これもちょっと軽すぎる気がするので、結局いまだにぴったりな言葉が見つからないんですね。それで、この場でも「アンフラマンス」というカタカナでお話ししていきます。意味としては、物理的な薄さを超えた薄さ、先ほどの足穂の「薄板界」と似ています。

どういうメモが残されているか言うと、最もわかりやすいのは「(人が立ったばかりの)座席の温もりはアンフラマンス」。これは我々は、たいてい体験していると思います。電車で空いた席に座ったらすごく変な気持ち悪い温もりがあって、ああ、ここにさっきまで誰かがいたなというあの感覚です(MARCEL DUCHAMP NOTES, Center Georges Pompidou, 1980。以下、引用文はすべて竹内創訳)。もうひとつ「地下鉄のゲート ぎりぎりのアンフラマンスの瞬間に通り抜ける人たち」。メモですから説明はしていなくて、ぱっと思いついたらさっと書いている。これは自動改札機が閉まる寸前にぴゅっとすれすれで通り抜けるとき、あの瞬間がアンフラマンスなんだと言っているわけです。ここから察すると、何か「すれすれ」というような意味がありそうです。

それから「コーデュロイのズボン」。歩いているときにコーデュロイ同士が擦れて、そのときにキュッというような音を出すんですが、「コーデュロイのズボン (歩いているとき)二本の脚のこすれあいによる口笛のような音は、 音によって示されるアンフラマンスな分離である」。そして「これはアンフラマンスな音ではない?」というわけです。

ここでは「コーデュロイ」が重要なんですね。普通の布のズボンでも、たぶん歩いて擦ったら音は出るでしょう。その場合はだいたい面と面が擦り合わされる。それに対してコーデュロイは縦畝があるのが特徴なので、線と線、点と点が擦れ合う、まさにすれすれの状態になるわけです。

そしてもうひとつ「タバコの煙が吐き出した口と同じように匂うとき、二つの匂いはアンフラマンスによって結ばれる」。これも何となく、なるほどと思えます。そしてこのことを「嗅覚的アンフラマンス」と書いています。彼が言っているのは「擦れる」とか「温もり」とか「匂い」とかいうもので、視覚で捉えきれない世界を考えているんだと思うんですね。

では感覚的なものなのかと言うと、「(同じ鋳型から出た)大量生産による(寸法上の)二つの物体の差は、最大限の正確さが得られたときだけ?アンフラマンスである」。これはどういうことかと言うと、型で同じものがたくさんつくられるんですが、型取りですから厳密に言えばAとBは微妙に違うわけです。だけど、目で見てもほとんど変わらなくて同じとしか見えない。でも実際には違いがあるはずだ、それがアンフラマンスだと言うわけです。

ステレオ写真も2枚の横並びの写真がありますけど、1枚ずつ見るとほぼ同じ写真に見える。それをビュワーで見ると立体的になるのは、左右に写っているものの位置のわずかなズレが奥行きとなって見えてくるからです。だからアンフラマンスとかなり似ているような気がします。では、そういう見ることができないものを我々はどうやって体験できるかというと、デュシャンは「アンフラマンスな愛撫」と言う。

撫でる、つまり皮膚すれすれに持ってくる。何か掴む際の接触ではなく、すれすれのところを撫でるという微妙な感覚のことを言っているのが面白いと思います。彼はインタビューの中でも、アンフラマンスという言葉が自分に浮かんできて、これが面白くてしょうがないと言っているんですね。だけど、これを作品にするアイデアがまだ浮かばないということも言っている。だから、彼が実際にアンフラマンスに関わる作品をつくったかどうかはわからないんです。

「すれすれ」ということをずっと言っているんですが、それに関連してか「鏡」についてのメモもあります。鏡の表面には実際奥行きがないんですが、我々はそこに奥行きを見てしまう。これもある意味アンフラマンスの考えを表現するのに役立つんじゃないだろうか、と。こういうメモが40枚以上あるわけなんですが、それを見ていくと非常に面白くて、一体どんな世界なんだろうという興味が出てきます。

「アンフラマンス」のためのメモ(『アート/メディア―四次元の読書 | 2 – phono/graph sound, letters, graphics』展。2017年、国立国際美術館。Photo by the author)

彼のメモの特徴として、ビリビリと破ったものに書いているんですね。空白があるのは、思いついたらまた書こうと思って、最初に思い浮かんだことを書いた後、でもやめちゃったんじゃないかと思うんですよ。彼はこういうものをそのまま残していて、生前に自分のメモを写真複製してまったく同じものを399部つくっています。テキストだけなら活字にして出版すればいいわけですけど、自分で書いて、この続きは……と考えている様子がこれらのメモの空間に現れている。だからこの形で残しているんじゃないかと思うんです。

中には次のようなメモもあります。スーラという画家は点描で描いていますが、あれは絵具の原色のドット単位の並び方で見えるわけですが、つまりいまに言うRGBと同じことなんですね。RGBのドットを並べていけばスーラの絵のようになる可能性があるだろうというようなことも言っています。

そして、彼の手書きの文字はすごく優雅で綺麗なんです。しかも、メモなのにデザイン的な配置が完璧過ぎるのがどうも怪しいと僕は思っています。彼のことですから思いついてぱっと書いたんじゃなくて、人に見られることを意識していたんじゃないでしょうか。

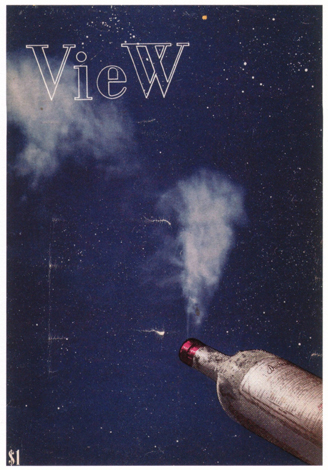

彼は『View』という雑誌の表紙のデザインをしているんですけど、これも非常に面白くて、星空に古いワインのボトルが突き出ていて、そこから煙のようなものがひゅーっと立ち上がっている。

view ser.5 no.1 1945

(Philadelphia Museum of Art; Gift of Jacqueline, Paul and Peter Matisse in memory of their mother Alexina Duchamp)

これは彼がアンフラマンスについてずっと考えているときに引き受けたグラフィックデザインの仕事で、何となく煙のような世界のイメージがあるんじゃないか、という推測ができます。

デュシャンの「遺作」の謎

1990年代になって、最初に稲垣足穂の「薄板界」というものが目について、次にデュシャンの「アンフラマンス」に出会って、似ていると思ったので、その部分を合わせて構成してみました。それが今回お配りしたカードにあります。

デュシャンの「極薄」と足穂の「薄板界」(永原康史との共作)2001

ふたりが同じようなことを言っているメモがあって、デュシャンのものは日本語にして、グループにしてみました。

これを赤青眼鏡で見ていただくと、デュシャンのテキストが奥に引っ込んで、足穂のテキストが前に出てくるようになっています。こうして文字を3Dにすると面白いんです。文字は線で書かれた2次元のもので、それが並んだ文字同士はつながっていませんが、テキストが3Dで浮かび上がると線の間に透明な面がふわっと薄くあるように見えるんです。

これが、僕自身が子供のころからずっと体験してきた「3D」の映像の世界、足穂の「薄板界」、デュシャンの「アンフラマンス」ということなんですが、ここでデュシャンに関してもうひとつ、「遺作」についてお話ししたいと思います。

「落ちる水と照明用ガスが与えられたとせよ」という、またわけのわからないタイトルが付いている作品です。僕はこれを1988年にフィラデルフィア美術館に行ったときに実際に覗いてみました。会場に行くと、まずは観客が覗き込んでいる姿しか見えないんですが、覗き穴があるわけです。ここがポイントなんです。

覗き穴というのは普通はひとつですよね。でもなぜ覗き穴がふたつあるのか。覗くとこのように見えるんですが、実際に見たときに僕は「あ! 3Dの映像みたい」と思ったんですね。その理由のひとつが覗き穴がふたつあるということ。つまり、ビュワーで覗くのと同じ方式で見るということと、もうひとつは作品の構図です。手前の黒いものは実物の煉瓦で壁をつくって偶然崩れて穴が開いたようにしています。その奥はジオラマなんですけど、真ん中はテーブルの上に枯れ枝みたいなものを撒き散らして、その上にほぼ等身大の女性の型があって、左手には照明用ガスを持っています。さらに奥は描き割りのようになっていて、小さく滝が流れている部分があるんですが、その滝の写真もよく見ると、土産物屋なんかで売っているような光学的な方法で滝や川の水が流れているようにチラチラ動くものと同じ方式を採ったもので、描き割りの風景の中で滝だけがチラチラと動いているように見えます。そうすると煉瓦・裸体・風景、つまり近景・中景・遠景というまさに3つの構図ではっきりと分かれているんですね。この構図に、あ! と思いました。

15世紀のデューラーという人の有名な版画に画家のアトリエの様子を描いたものがあるんですが(アルブレヒト・デューラー著『測定法教則』[1525年]所収)、

Albrecht Dürer Draftsman’s Net 1525

この構図と非常によく似ています。画家とモデルの間にはガラスの窓があり、画家の目の前には針みたいなものがあって上のほうに穴が開いている。画家は片目でその穴を覗いて、ガラスを通して奥のモデルを見ているんですが、ガラスにはグリッドの線があって、テーブルの上にも同じくグリッドがあって、モデルと対応する位置に印を付けていく。この透明の薄い面に映った世界を、画家はトレースしているということです。

これは3次元をそのまま精巧に2次元に写し取るテクノロジーとして描かれているわけですけど、たぶんデュシャンは、この逆ができるんじゃないかと考えたんだと思います。遠近法に基づいて精巧にガラスに描かれた絵を眺めたら、あたかもガラスの向こうに女性が横たわっているかのように見えるものができるんじゃないか。そう考えたんではないかと思うんです。

それがわかるものが、先ほどの「大ガラス」という作品です。作品の下半分は完全にこの1点透視法で描かれていて、消失点が中央の線のど真ん中。ですから正面に立って見ると、下半分に描かれているものはガラスの向こうの美術館の床の上で、本当に3次元で存在しているように見えます。彼はつまり、遠近法を使って2次元の中に3次元を表現する可能性を考えたわけです。

そして、3次元の影が2次元ならば4次元の影は3次元じゃないか、というふうに考えたのではないか。我々は3次元に住んでいるから4次元の世界に行くことはできないけど、絵画のように2次元のものを見て3次元の空間を頭の中につくれるなら4次元の世界をつくることも可能じゃないか、と考えたふしがあるんです。

秘密裏につくられた「遺作」

「遺作」の内部は実際にはどういう構造になっているかというと、5メートル四方くらいの部屋にテーブルがあって裸体が乗っていて、奥に景色がある。そして手前に扉があるので、観客はこの扉しか見えないわけです。ところで、ある作家が、この作品の複製を1分の1でつくっちゃったんです。2004年に国立国際美術館がマルセル・デュシャンの展覧会を開催したときにデュシャンをテーマにした作品を世界中から集めたんですけど、そのときに、現在デュシャンの娘さんが代表を務めているデュシャン財団に問い合わせたら、どういう作品を選ぶかは自由だけどその作品だけは絶対に展示しないでくれ、と言われたそうです。なぜかと言うと、デュシャンの意思に反するから。つまり秘密裏につくって内部は絶対に見せないということで、いまもその通りに展示してあるわけですけど、それに対してこの作家は遺作の内側を見せてしまった。でも、この作家の行為に対して「やめろ」とは一切言わないそうです。それも、レディメイドで作品をつくってきたデュシャンの意思に反するからという話です。

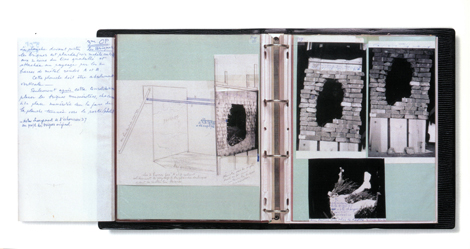

問題は、この作家は中が覗けないのにどうやってこれをつくれたか、です。僕が訪れた1988年はちょうどデュシャンの死後20年だったんですが、フィラデルフィア美術館はそのときに初めて遺作に関する資料を公開したんです。壁の内部がどうなっているかというものです。デュシャンは、この作品をちゃんと展示するためのマニュアルのファイルをつくっていたんですね。

From Manual of Instructions for Marcel Duchamp Étant donnés 1987

(Philadelphia Museum of Art)

「遺作」の製作年は1968年とされていますが、その20年くらい前からつくり続けていたんですよ。そこで初めて彼の詳細なメモと模型が出てきます。これを復刻したものが出版されて、見てなるほどと思ったんですが、扉があって煉瓦の壁があっていちばん奥に風景があってというふうに、構図的にはやっぱりこの3段階を意識していたということがよくわかります。彼は住まいであるマンハッタンのアパートでこの作品をつくっていたんですが、まわりの人も一切それを知らなかったそうです。家をアトリエとして、彼と奥さんのふたりだけでずーっとつくっていて、それを自分で記録したファイルです。出来上がってからではなくて、まだ制作の途中段階を自分で記録しているわけです。

僕はこの写真を見て最初に、「ん? 荒っぽいなあ」と思いました。デュシャンという人は、肌理がすごく綺麗な仕上がりのものをつくるんですよ。写真を見ると、暗幕のようなものを張って木材で支えたりしていて、彼にしては周りがすごく雑なんです。

他方、裸体は石膏で型を取って、その上に人間の肌に見えるように豚の皮を貼ったということです。そこまで執着するのはデュシャンらしくないんですね。あまりにリアル過ぎる。でも女性の体の全部はつくっていません。覗き穴から覗いて見えるところだけつくっています。で、この穴から覗いたらどう見えるかを自分でチェックしながら記録していたと思うんですよ。自分の家の中でつくられている様子をこうして撮っているんですけど、ファイルの中の2枚の写真を見て「あれ?」と思いました。その2枚の写真をステレオスコープで覗いてみたら立体的に見えたんですね。意識していたんじゃないかなと思いますが、これはわかりません。たまたまだったのかもしれません。

ここで事件が起きるんですが、ずっとつくり続けている最中に、この場所を立ち退かなければならなくなったんです。そこで1968年に、同じくマンハッタンの別のビルの1室にスタジオを移動するんですが、そのときもまったく秘密に行ったみたいです。毎日、奥さんと一緒に部品を運んでいって次の家で組み立てて。でも、なんでそこまで秘密にしなければいけないのか。業者とかに頼めばいいようなものですよね。でも、この作品が存在することをどうしても知らせたくなかったんじゃないかというのが僕の考えです。

これもすごいんですけど、アパートの扉を開けたら例の木の扉がどーんとある(笑)。

Denise Browne Hare Étant donnés in the Eleventh Street Studio 1968

死ぬまでこの作品をつくるためだけに生きていたと言ってもいいんじゃないかと思います。だいぶ出来上がってくると、上のほうに蛍光灯を付けたりして、照明の効果も全部考えて自分で配線もしているんですね。だけど周囲の見えないところはむちゃくちゃ雑なんです。適当に掛けておいたり角材で補強したりして、大学祭の仮設とか素人がつくったような感じで、これはデュシャン的ではない。煉瓦のところとか異様にリアルできっちりつくっていますが、穴から見えないところはどうでもいいという考えだったと思うんですよ。

裏側にはお菓子の缶があるんですけど、穴がいっぱい開いた木の円盤で、滝の写真がチラチラ流れて見える仕掛けを手づくりでつくっているんですね。工作仕事みたいな感じで、こういうこだわりをやっています。こういう資料が出てきたので、さっきの作家もこれを元にしてつくったんだと思いますが、問題はそれに意味があるかどうかですね。

バーチャルな「遺作」とステレオ写真

中之島の国立国際美術館は、かつては吹田市千里万博公園にありましたが、2004年に大阪に移転することになって、その記念展として『マルセル・デュシャンと20世紀美術』という展覧会を開催することになりました。当時担当学芸員だった平芳幸浩さんから連絡があって、僕がデュシャンをテーマにした作品をつくっていたのでそれを出品してほしいということと、もうひとつ「遺作を展示したい」と言われたんです。

平芳さんはデュシャンの専門家ですから「内部は見せてはいけないというものだから、フィラデルフィアからは絶対に持ってこられないけれど、バーチャルな形でできないだろうか」と相談されて、そのときに思い浮かんだのが1988年に穴を覗いたときのことです。これは3Dの映像世界に似ているなあと思ったので、ひょっとしたら3Dでできるかもしれませんと答えたら、一緒につくりましょうということになりました。でも、本当にできるかどうかわからなかったので、デザイナーの永原康史さんにメールで、穴から覗いた映像で本当に3Dになるだろうかと尋ねたら、「なるよ」という返事が来た。しかも、彼がフィラデルフィアに行って自分で穴を撮影してきた写真をステレオにした画像が添付されていたんです。

Photo by Yasuhito Nagahara

実際に見えるということだったので、「いけるんだ!」となって、この計画に取り掛かりました。

すべてバーチャルということで、フィラデルフィア美術館と同じような構造の空間を造ってもらった上で、装置をつくりました。画像は先方に依頼することにして、扉の中に入ってステレオ写真の左用と右用の写真を撮影して送ってくれないか、と頼んだら「館長でも中に入ることは禁止されている。デュシャンの遺言だから」という返事が来ました。じゃあ穴から撮影したものでいいから、と頼み、左右の映像データを送ってもらいました。

これがフィラデルフィアから送られてきた左のデジタル画像です。色んな本で公式に出ている写真とは微妙に違うはずです。こちらが右のほうですが、比べるとこれだけズレがあります。アナグリフで見るとこんな感じです。

Marcel Duchamp Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage . . . (Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas . . . ) 1946-1966 (Inside view; Philadelphia Museum of Art; © Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Succession Marcel Duchamp)

展示ではこれを透明のガラスに焼き付けて、バックライトで照らして見る方式にしました。実際の装置は手に乗るくらいの大きさですが、それを壁の裏側に取り付けています。

Photos by the author

だから本当はこんなに奥行きは要らないんですが、観た人はみんな誤解して、壁の奥は相当な広さだなと思ったようです。実は10センチと言ったら、驚かれました。

会場の後ろ側の壁には穴が開いていて、ビデオプロジェクターで投影されているんですが、これもフィラデルフィア美術館で撮影してもらったビデオ映像です。壁の映像を原寸大で投影しています。このビデオ映像は、普段美術館で観客が覗いているような風景が欲しいので、やらせでいいので美術館の人が覗いている様子を固定で撮ってほしいと依頼したら、15分のものが送られてきました。きっちり3分毎にひとりずつやって来ては入れ替わり、インターンの若い人からおじいさんまで年代も様々に変えてあるという、ものすごい小技を使っていたんです(笑)。

面白いのは、ひとりツルッぱげの親父が覗いて、はけるときにニタッと笑ってから引っ込むんです。それはどうもよくあるみたいで、何にも知らない人が覗いたら裸の女の人が股を開いているんで、猥褻な像を見てニタッと笑って帰っていく観客を演じているんですね。後で聞いたら、それがフィラデルフィア美術館の学芸部長でデュシャンの専門家(笑)。で、この壁の覗き穴の位置に穴を開けて、そこにレンズを付ける。これで完成したわけです。

Photo by the author

この装置は、最初は大阪の国立国際美術館と、展覧会が巡回する横浜美術館の2館の展示のためにつくったんですが、後にフィラフデルフィア美術館に収められました。その後、テート・モダンや色んな美術館に貸し出されています。YouTubeにも載っていますから、僕もデュシャンのお役に立っているわけですね。デュシャンの作品を見てアートに興味を持って、それでデュシャンの役に立っているというのは恩返しというか……。

そして、このときは「バーチャルで」ということでつくったんですが、この後、またすごい大発見がありました。

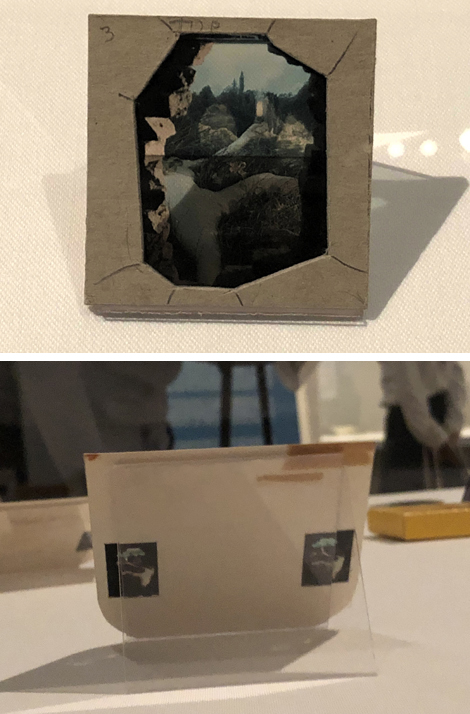

2009年にフィラデルフィア美術館で「遺作」の展覧会があったんですが、そのときに新たな資料を出してきたんですね。平芳さんから聞いたんですが、「遺作」の資料の中にステレオ写真を撮ったものがあったんです。またデュシャンがおしゃれなんですが、ドンペリの箱に入れている(笑)。しかも面白いことに、これが手製なんですよ。自分で撮ったものをマウントに貼ったりしていて、単に立体で見たいというのではなく、何か考えていたようなんです。貼る位置を色々変えてみたり、マウントを煉瓦の割れ目のようにカットしたり。何かつくろうとしていたんではないかと思うんです。

カタログで見ると小さいんですが、実際にふたつを重ねてみました。立体かどうかというのはやっぱりよくわかりませんでしたが、裸眼で見るとわずかに立体になっていたので、デュシャンは確かめていたはずです。それも自分の家で秘密裏にやっていた。専門家に撮ってもらうと、デュシャンの家でステレオ写真を撮った、と噂になってしまうのがまずかったんでしょうね。

Marcel Duchamp Dom Pérignon Box circa 1965 (Philadelphia Museum of Art; Gift of Jacqueline, Paul and Peter Matisse in memory of their mother Alexina Duchamp. Installation view at Tokyo National Museum, 2018. Photo by the author)

Detail of Dom Pérignon Box (Photos by the author)

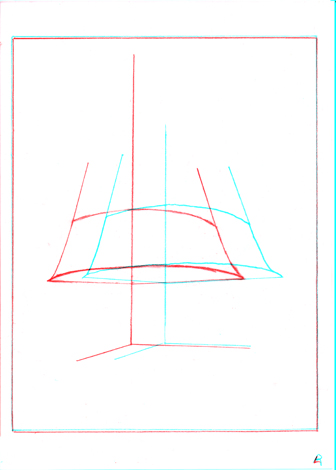

デュシャンによっていちばん最後に残されたものは、この赤青で見るアナグリフなんです。

Marcel Duchamp Anaglyphic Chimney 1968(カタログ図版をもとに著者がアナグリフ化したもの)

A4くらいの紙に自分で手描きしたもので、暖炉の向こうにフード(排気口の囲い)があるのを立体的に描こうとしたドローイング。「アナグリフ・チムニー」というもので何枚も描いています。彼はこの方法で立体に見えるんじゃないかと思って赤青にしていて、ちょっとずれ過ぎかもしれませんが、ある程度ふわっと立ち上がっているのがわかると思います。

問題は彼はなぜこんなことをしたのか、ですが、単に飛び出るから面白いというのではなくて、何かにしてやろうと考えていたと思うんです。ステレオ写真をあれだけ撮っているということは、ステレオで見る世界に対してものすごく関心があったとしか思えません。

デュシャンは実は、最終的には「遺作」を完璧なステレオ写真にして、完成したら家でつくっていたあのセットは全部廃棄したんじゃないか。つまり、本当はそのステレオ写真を遺作として残したかったんじゃないかというのが僕の考えです。残されたそれだけを観た人は「この世界はどこにあるんだろう」と首を傾げると思うんですよ。何を撮ったのかまったくわからないけど非常にリアルな世界。抽象的な世界だと「つくった」と思われますが、枝が伸びていたり煉瓦があったりする異様にリアルなものだと、「これは一体どこなんだ?」という謎を提供することになる。

だけど彼も歳を取ってきていて、ステレオ写真の実験もあまり上手くいかなかった。そしてその間に、アナグリフでも何かできないか色々試したと思うんです。でも途中で、もう自分の生きている間にはできないだろうと思ったときに、美術館と交渉して制作途中のものをそのまま残すことにした。とはいえ、自分がつくっている状態ではなく、自分がつくりたかった世界を見せるために、絶対に内部は公開しない、穴から覗いて見えるものだけ、と指定したんじゃないでしょうか。何とも言えないこういう世界も、「アンフラマンス」という彼が造った言葉と結びついていたんじゃないかと思います。

ひも理論と「薄い世界」

3Dと足穂とデュシャンのすべてに共通するのが「薄い世界」ですが、「ひも理論」という言葉を聞いたことがありますか? 最近の宇宙論のひとつのトレンドです。昔は、我々の宇宙を構成している最小の物質は原子など粒のような物質だと思われていました。それをひっくり返したのがひも理論。最小単位は粒子ではなくて、1次元のひもなんじゃないかというものです。

英語では「string theory」と言いますが、「ひも」と訳したのはどうも良くないんじゃないかと言われていて、僕もそう思います。音楽で「strings」というと弦楽器ですから「弦理論」と言ったほうがわかりやすかった。ともあれ、重要なことは、粒子を1次元の弦のようなものと見なして、弦の振動の状態によって陽子になったり核になったり、色んな振る舞いができるんじゃないかということ。同じギターの弦でも、押さえる場所によって音程の違う音が出てくるけど1本の弦の振動には違いない、というようなことですね。

やがて、ひも理論が成立するとしたら我々の世界は10次元ないと成り立たないとか、26次元説まで出たらしいんです。そこまで来て、「これはいくらなんでも多すぎるぞ」とつっこみが入って、急にまた数次元に縮まって、ひも理論は下火になってしまいました。ところが、1995年に色んなひも理論を統一する考えが出てきて、そこで出てきたものが今回のテーマに通じているんです。私たちが住んでいるのは3次元の立体的な世界ですけど、これをぐーっと縮めて1枚の膜として考えようというものです。「ブレーン世界」(brane world)と呼びますが、「brane」とは面や膜という意味の「membrane」から取られたもので、我々は膜から飛び出すことはできない。そしてその外には「バルク」(bulk)というさらに高次元の世界がある……。もうわけがわからないと思いますが、これがいまいちばん「本当らしい」と考えられている世界だそうです。

世界を構成する力は、電磁気力と弱い力と強い力と重力という4つだと言われています。我々の住んでいる世界を膜として考えると、この中の重力だけが他の力に比べて異様に弱い。それは、重力だけは我々が住んでいる膜の世界からバルクの世界に行っているんじゃないかという説なんですね。だから弱いんじゃないかと。そして、私たちの世界を考えると、ブレーンワールドはまさに薄板界なんですね。その中で重力がひとつのポイントです。面白いのは、ブレーンワールドはひょっとしたらいっぱいあるんじゃないかという説です。「マルチバース」(multiverse)と言われています。いままではユニバース(universe)、つまり、「uni」は「ひとつ」という意味ですから、我々の住む宇宙はひとつの世界だった。でも、どうもそうではなくて、世界はいっぱいあるらしい。ということで、いまはマルチバースと言おうということになってきています。

では、複数のブレーンとブレーンの関係は何か? これはまだ荒唐無稽な理論だと反対している科学者も多いらしいですけれど、昔ほど馬鹿馬鹿しいと言われなくなっていて、ちゃんと考えようということになってきているみたいです。「薄い街」で言われていた「目下のところたいへん薄い」けれど「だんだん濃くなってきましょう」ということが、現在の宇宙論の世界でリアリティが増してきているんです。膜宇宙論を唱えている科学者はたくさんいるんですが、いちばん有名なのがスティーヴン・ホーキング博士です。彼の講演のビデオを見てみましょう。

いまや「超ひも理論」(superstring)が唱えられていますが、これは目では見えない世界なんですね。ビデオに出てきたスイスのCERN(セルン=欧州原子核研究機構)の加速器はもう実際に稼働していて、素粒子を光速に近い速度で衝突させる実験をしています。そのときに何かが消えているという事実が判明したら、それは別の次元に行っているということです。このデータが実証されれば、ホーキングが生きていたらたぶんノーベル賞を受賞すると思います。

彼は「ブレーンの世界はいっぱい重なっているんだけど、それは1ミリ先にあるかもしれない」とすごいことを言っています。つまり、別のブレーンとぶつかる可能性があるということです。そして、実はビッグバンはブレーンとブレーンがぶつかったときに出来たのではないかというのが彼の説です。ひょっとしたらちょっと先にブレーン宇宙があって、もうすぐ我々のブレーンとぶつかるかもしれない。そのときどうなるかと言うと、全部消滅するわけです。そしてまたビッグバンが始まって……。こういう発想はいままでほとんどなかったと思います。荒唐無稽でSFみたいと思うかもしれませんが、でも百年前には、アインシュタインが時間は伸び縮みすると言っていたのをみんな馬鹿にしていたんですよね。その百年後のいま、アインシュタインの相対性理論が重要な役割を果たしているGPSが当たり前のものになっている。だから、現在出てきている膜宇宙論もあながち突飛な発想とは言えないでしょう。

ひも理論や膜宇宙論を見ていると、足穂が考えていた世界ってこういうものではないか、デュシャンが考え続けていたこともこういうことと近いのではないかと思います。科学の場合は実証しないといけないので、色んな装置や頭脳を結集して実験・検証するわけですけど、アートや小説の場合は個人の想像力で行けるわけですね。そういった想像力とこういう宇宙論の考え方がいま、結びついてきていることが面白い。デュシャンがまだ生きていたら、とてもやる気満々になったんじゃないかと思います。そうしたら何をつくるだろうかということにすごく興味があるんです。

「薄い世界」がいま、どんどん濃くなってきているというのが僕自身の実感なんですけど、これを誰にも話す機会がないんです。話してくれ、とも言われたことがない。それで今回、大人の講座だということだったので、これはいいやと思って、ついにお話ししました。科学のことはなかなかわからないですが、要は自分たちがいる世界は決まり切っていないということなんですね。違う世界があるかもしれないと絶えず考えることが、いちばん大事なことだと思うんです。科学、芸術、すべてにおいて、不思議に思うこと、なぜと思うこと、もしもこうなったらと思うこと。そう思わなかったら、デュシャンだって遺作は完成できなかったでしょう。これからまだまだ不思議な世界は出てくるんじゃないかと思います。これが「薄い世界」ということです。

(2018年8月18日、芦屋市立美術博物館にて。2019年4月18日公開)

ふじもと・ゆきお

1950年、愛知県生まれ。1975年、大阪芸術大学音楽学科卒業。70年代よりエレクトロニクスを利用したパフォーマンス、インスタレーション、80年代半ばよりサウンドオブジェの制作を行う。音を形で表現した作品や、空間を利用した独自のテクノロジーアートを発表。「here & there」「separation & conjunction」「revolution& gravity」「silent & listen」といったキーワードで、日常の何気ない物事に注目し、「聞く」という体験を通して、「音」という存在の不思議を表出し、新たな認識へと開いていくような活動も行っている。2001年と2007年に、第49回および第52回ヴェネツィア・ビエンナーレに出展。2017年には、京都国立近代美術館で開催された『百年の《泉》——便器が芸術になるとき』展[Case2]のキュレーターを務めた。

(この記事は、2018年8月18日、芦屋市立美術博物館で行われた同名の講演の記録に加筆したものです)