インタビュー:渡邊守章「クロード・レジについて」

京都芸術劇場春秋座にて 左:クロード・レジ/右:渡邊守章

フランスの演出家。1923年生まれ。特定の劇場や劇団に属することなく、独自の理念で、主に同時代の作家の作品を上演し続けている。1952年から活動をはじめ、初期にはガルシア・ロルカやメーテルリンクなどを演出していたが、1960年代にマルグリット・デュラスの作品と出会い、『イギリスの恋人』(マドレーヌ・ルノー主演、1969)などを演出。さらに1965年からはピンター、オズボーン、ストッパードなど英米の作品を手がけ、1970年代以降はナタリー・サロート作品上演の一方で、ペーター・ハントケ(ジャンヌ・モロー主演『ボーデン湖の騎行』1974)、ボート・シュトラウス(『再会の三部作』1980)などのドイツ語圏戯曲の紹介にもつとめる。メーテルリンクの『内部』(1986)やアンリ・メショニック訳の聖書の一部をもとにした『賢者の言葉』(1995)では、言葉や声に関する徹底した探求の成果が見られた。90年代以降ではノルウェーの現代作家ヨン・フォッセの『だれか、来る』(1999)やサラ・ケイン『4時48分サイコシス』(イザベル・ユペール主演、2002)などでの刺激的な舞台で話題を集めた。2009年にはフェルナンド・ペソア作『海の讃歌(オード)』を発表、翌2010年に初来日公演として、静岡と京都芸術劇場春秋座にて上演。1981年以降、パリ国立俳優学校(コンセルヴァトワール)で教鞭をとり、その著作によっても、多くの若い演出家や俳優に影響を与えている。

フランスの演出家。1923年生まれ。特定の劇場や劇団に属することなく、独自の理念で、主に同時代の作家の作品を上演し続けている。1952年から活動をはじめ、初期にはガルシア・ロルカやメーテルリンクなどを演出していたが、1960年代にマルグリット・デュラスの作品と出会い、『イギリスの恋人』(マドレーヌ・ルノー主演、1969)などを演出。さらに1965年からはピンター、オズボーン、ストッパードなど英米の作品を手がけ、1970年代以降はナタリー・サロート作品上演の一方で、ペーター・ハントケ(ジャンヌ・モロー主演『ボーデン湖の騎行』1974)、ボート・シュトラウス(『再会の三部作』1980)などのドイツ語圏戯曲の紹介にもつとめる。メーテルリンクの『内部』(1986)やアンリ・メショニック訳の聖書の一部をもとにした『賢者の言葉』(1995)では、言葉や声に関する徹底した探求の成果が見られた。90年代以降ではノルウェーの現代作家ヨン・フォッセの『だれか、来る』(1999)やサラ・ケイン『4時48分サイコシス』(イザベル・ユペール主演、2002)などでの刺激的な舞台で話題を集めた。2009年にはフェルナンド・ペソア作『海の讃歌(オード)』を発表、翌2010年に初来日公演として、静岡と京都芸術劇場春秋座にて上演。1981年以降、パリ国立俳優学校(コンセルヴァトワール)で教鞭をとり、その著作によっても、多くの若い演出家や俳優に影響を与えている。インタビュー:渡邊守章

聞き手:森山直人

―― クロード・レジについては、渡邊先生には、舞台芸術研究センター発行の雑誌『舞台芸術」21号に、まとまった原稿としてはすでに書いていただいています。このインタビューでは、そこでの議論をより膨らませたり、そこで語り尽せなかったことなどを中心にお話を伺えればと思っています。もちろん原稿のたんなる補遺というわけではなく、渡邊先生がご覧になってきたクロード・レジという人の存在、あるいはレジの作品などについて、より詳しい、突っ込んだお考えなどをお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。

レジ演出『イギリスの恋人』『ホロコースト』の禁欲性

『イギリスの恋人』は、五月革命で劇場がなくなってしまったときに、マドレーヌ・ルノーさん(1900-1994年/女優/コメディ・フランセーズ、ルノー・バロー劇団等で活躍。ジャン=ルイ・バロー夫人)が本来は足を踏み入れることがないシャイヨー宮劇場の小ホールで上演されたのです。それで、新しい芝居を観に行くというのはイデオロギー的にも左翼のお客が多いし、五月革命の余韻があるときにやっていたから、マドレーヌ・ルノー主演の芝居としては珍しくお客が入っていなかった。クロード・レジという人の演出が難しかったからかなという気もするのだけれど。

そういう環境の中で見たせいか、私はクロード・レジの演出というのはすごいなと思った。とにかくマドレーヌ・ルノーという「超絶技巧」の女優に、あれだけ芝居をさせないというのは、禁欲的と言っては適切ではないけれども。させないと言っても、ただ引き算というわけじゃないからね。何かはさせているわけだから。それがたぶん、私がクロード・レジっていう演出家の作品を見た最初で、それからはできるだけ注意して見ようとしていたのだけど。

『イギリスの恋人』マドレーヌ・ルノーPhoto by Nicolas Treatt

とにかくレジは、禁欲的は禁欲的で良いのだけども、ものすごくその「禁欲的」を押し付けることがあるので、例えば役者が30分もひとりで「本を音読する」ということを、芝居の中でですよ、それを、改装したシャイヨー宮の大ホールでやってしまうとか。そういう無茶もする人なんです。

だから私は無条件でクロード・レジが好きだというわけではない。ただし、近刊の「舞台芸術」にも書いたように、『ホロコースト』とか、あるいは『エデン・シネマ』とか、いくつかの芝居は、演出家として〈上手い〉というのとはちょっと違うんだな、やっぱり、「すごい」なと思ってしまう。例えば『ホロコースト』は、小劇場というか中劇場というくらいのところで、舞台の防火シャッターを下ろして、客席を全部とっぱらって、階段状の座席がつくられている。だから私は、舞台と客席を仕切るシャッターが、最初か最後かどこかで動くんじゃないかと思ったのだけど、ついにまったく使わない。

―― ずっと降りっぱなしなんですね。

そうです。操作もなんにもしない。それで上半身裸の若い主人公が、客席の下手の側から出てきて、舞台の前をずっと通って、右手のほうに消えていくという。要するに動きはそれだけで、その間に、アメリカのジャーナリストの書いた収容所のテクストを、はっきり語るんだよね。だから聞いていてよくわかったということ。それと、降りているシャッターが、一種の心理的なスクリーンのようになって、そこに収容所の大量虐殺の映像、こっちの心象として出て来る映像がそこに映っているような錯覚を持つくらい、執拗にその前をゆっくりと歩く。演出をやる身としては、あんな過激な演出はできないと思った。それはまず、そんな役者(『夢と錯乱』出演者でもあるヤン・ブードー)が見つからないだろうし、仮に役者がそういうことに興味を持ったとしても、あれには耐えられない。つまり、強いて言うと、極めて難解なお能みたいなものですね。それでいてすごいのは、身振りを一切しない。それから顔の表情もつくらない。

―― それで別に観客のほうを向くわけでもない。

観客のほうを向かないでね、まっすぐにただ自分の前を向いて、ゆっくり歩くだけです。―― 下手の奥から来るときには、前のほうを向いている。それで、客席の床を歩いているときも、上手のほうを見ながら、つまり観客には横顔を見せながら自分の前を見ているという感じになるわけですね。

表情などはつくっても意味がない。それは顔でも身体でもね。ブツブツ呟いていると言うと言い過ぎだけど、朗読しているとか朗唱しているとかでもない。しかし、言っていることは非常に良くわかる。これは演出家の目で見ていると、これを俳優にやらせるのは大変だなと思った。クロード・レジとサミュエル・ベケット

―― 2010年に京都(春秋座)で上演された『海の讃歌(オード)』でもそうでしたが、その、朗唱されているわけでもないし、さりとて韻文の詩が読まれているような口調でもない。あの独特のリズム観っていうのが、レジの演劇における特徴と言っていいのでしょうか。

そうですね。だから彼がテクストの選択を誤ると、あるいは役者を誤ると、退屈極まりないものになってしまう。レジのそういう非常に過酷な要求に応えられるだけの意識と技術を持っていないといけないのだけど、そういう役者は、そうはいないわけです。それと、それを役者が続けてはいられない。マドレーヌ・ルノーの『イギリスの恋人』の初演のときだって、あれは2時間くらいの芝居だと思うけど、初演と再演のときで、まったく違ってしまう。つまり、ルノーという人は、ものすごく技術のある女優さんだから、相当演出家が無理な注文を出しても、それを自分のものにしてしまう。そうするとつまらなくなってしまう。

それのひとつの例は、ベケットの『しあわせな日々』ですけど、あれは、オデオン・テアトル・ド・フランスでやったバージョンが世界初演でしょう。それはすぐにレコードにもなりましたよね。それを聞いていてさ、あの人の声はきれいだしフランス語もきれいだし、素晴らしい詩のようなものだなって思った。それですぐパリへ行ってそれを見て、感動はしたんだ。感動はしたけれど、後から考えてみると、これは少し美しくなりすぎているんじゃないかという気がした。

―― 奇しくもマドレーヌ・ルノーというひとりの大名優がいて、それに対して、一方ではベケットの『しあわせな日々』や『わたしじゃない』における、ベケット対ルノーのような対決があり、一方では『イギリスの恋人』のような、レジ対ルノーという対決があったわけですね。その場合、ある意味ではどちらのケースも、大女優ルノーに、演技の限界のようなものを要求するというよく似た系譜にあるようにも思えるのですが、いかがでしょうか。

春秋座にアイルランドの劇団の『ゴドーを待ちながら』を呼んだでしょ。あれはベケットの「演出ノート」に忠実にやっているというので、私もパネルディスカッションに出ましたけれど。すごくわかりやすくはなっていたけれど、ベケットはこういうものを本当に想像していたのかという感じのするところもあった。それと、ベケットは文字通り「引き算の美学」の見本なんだけれど、「引き算の美学」と言いながら、実は結構いろんなところでちょこちょこと「足し算」もあるわけですよ。サーカスとか道化とか。だから、その辺が難しいところだね。―― たしかにベケットとレジを比べたとき、ベケットは第一に劇作家であり、レジは演出家であるという立場の違いはあると思う。ベケットにはもしかすると劇作家という立場性から来る、ある種のサービスやユーモアが強いかもしれない。俳優に無理を要求しながらも、一種の遊戯性というか、敬意を込めたちょっかいをかけているように見える部分もなくはない気がします。その意味では、レジのほうがいっそう禁欲的で過酷な感じがするんですけど。

それはやっぱり、ベケットは作家であり、フランス語と英語で書く作家であって、作家というか一種の詩人とも言えるわけだけれど。つまりベケットのあの言葉は、特にフランス語のバージョンでは、非常に美しいんだよね、言葉として。ただ、それに酔ったりしてはいけないのだけれど、ついそっちに行ってしまう。一方でクロード・レジは、そういう誘惑は全部退ける。だから『イギリスの恋人』で言うと、あれはマルグリット・デュラスの本だから、普通の心理劇のセリフではないですよね。それで、デュラスはマドレーヌ・ルノーの晩年に、せっせとルノーのために芝居を書くことになる。

その中で、レジが演出した『エデン・シネマ』は、舞台の両サイドに、カトリーヌ・セレルスとミシェル・ロンスダールというふたりの俳優が「語り手」みたいにしている。それで、主として喋っているのは彼らで、ルノーは何かをしようとしているんだけど、ほとんどセリフがない。これはまた、デュラスもすごいことをやるなと思って見ていたんだけれど。こういう芝居だと、レジはすごく強い。それは、あの人の力なのか、あるいは役者を説得するある種の仕掛けかマジックかがあるのかもしれないけれど。

『エデン・シネマ』

(ミカエル・ロンスダール、ビュル・オジエ)1977年

Photo by Francois Darras

「類を見ない」としか言いようがない

―― いまの話を聞いていると、例えばベケットという作家がいて、去年日本で上演されたマウス・オン・ファイアの『ゴドーを待ちながら』にせよ、マドレーヌ・ルノーの『しあわせな日々』にせよ、良いものだったけれどもしかし、それだけで良いのかという評価が渡邊先生の中にあるように聞こえます。その場合、渡邊先生の演劇体験全体の中で、まさにそういう問いが生まれてくる源になっているのが、レジの舞台が示した禁欲性ではないかというふうにも思えました。そのような、ある種の演劇における原理的な基準、つまり「ここまでやらなければ駄目だ」「ここまでやれるんだぞ」という基準をレジは示しているというふうに言えるのでしょうか。

言葉は単純だけど、やっぱりものすごく「禁欲的」ですね、括弧つきでね。そう言わざるを得ないでしょうね。ただ、普通のフランス人とは違う禁欲的な思考があって、それがやっぱり、芝居の演出で言えば、それをやる役者の身体的な全存在をそこに賭けてくれなきゃ困るという、そういう非常に要求過多というか暴力的な禁欲性だと思うのですよ。つまり、上手い役者を強引に縛り上げて、絞り出すというよりは、その役者が普段やっていることとは別の次元に、飛び込ませてしまう。しかし役者のほうでそれを取り返して、自分の演技の一部にしちゃうと、それは確かに面白いけど、レジの「初心」からは離れてしまう。―― クロード・レジについてのドキュメンタリー映画『世界の火傷』のインタビューで非常に印象的だったのは、彼が自分の作品について強調していた中に「空虚」と「沈黙」という言葉を繰り返すわけですね。空虚っていうのは「vide」、沈黙は「silence」だったと思いますが、この空虚と沈黙っていうようなキーワードは、ある意味では、19世紀以来のフランスの前衛演劇史全体――マラルメ以来と言ってよいかもしれませんが――におけるキーワードになっている感じもするんですが、どうでしょうか。

ですから、「他に類を見ない」としか言いようがない。つまり、他人が真似はできない。ベケットの作品というのは、どっちかというと、すごく「禁欲的」で、すべてを削ぎ落とした戯曲という印象を与えるけど、にも関わらず実を言うと、特に初期の作品は、すごくサービス過剰です。『ゴドーを待ちながら』は特にそうですよ。―― それにどこかメロドラマ的なところがあるでしょう。あるいはメロドラマの断片みたいなものを素材にしているようなところが。不倫の話とか、恋愛沙汰とか、そういうものが擦り切れてほとんど残ってはいないけど、残骸みたいなものは見える……。

だから上手い役者がやると、フランス語バージョンですらも、そういう方向に流れてしまう。フランス語バージョンのほうが禁欲的だと思います。いろんなものを削ぎ落としているから、つまり、「サーカスの道化が云々」、というようなことを言う余地がないくらい、サーカスの道化ではない。そうなんだけど、上手い役者がやるとそうなってしまう。ベケットの中にある「道化芝居的なもの」と「ニヒリズム的なもの」がさ、「虚無主義的なもの」の「二重写し」になっているという話になるはずなのだけれど。レジの芝居はそういうことがない。そういう意味では、すごく要求の高い人なんじゃないかと思う。

レジとデュラスの「表象不可能性」

お話をお聞きしていて、レジがやはり単純に演劇の理念史だけでは説明できない力のようなものを波及させてきた演劇人だということが見えてきたような気がします。そのことともつながりますが、渡邊先生は『舞台芸術』の原稿の中で『イギリスの恋人』と『エデン・シネマ』についてお書きになっていますけど、デュラスとレジのふたりというのは、どのように映りますか。

あるところでは交差するのではないかと思う。だけど。私もデュラスは1本だけ演出したことがあるから(『アガタ』)、その限りの経験だけど。やっぱりデュラスのほうは、よっぽどサービス過剰ですよ。

―― やっぱり言葉を書く人はサービス過剰になるものなんでしょうかね。

デュラスはやっぱり、ただものではないんだけれど、あの人のほうがエクスプレッシブですよね。外側に出していく人ですよ。それは、レジとは正反対。だからレジの『イギリスの恋人』がすごかったというのは、デュラスの舞台における女優の演技の魅力などを、全部切っていくというか、押さえ込んでいく。言ってみると、作者と女優が、戦っているみたいなことになってしまう。それで、普通だと、役者のほうが表現できないから戦うのだろうけど、ルノーさんはできすぎちゃうから、それを切れ、切れといって戦うわけですよ。―― デュラスというと、『ヒロシマ・モナムール(=映画『二十四時間の情事』)』にしても、主人公の岡田英次がエマニュエル・リヴァに向かって口にする、かの有名な「あなたはヒロシマで何も見ていない」っていう言葉に象徴されるように、ある種の20世紀の「表象」対「表象不可能性」という意味で、表象不可能性のひとつのシンボリックな存在とも言えると思います。

それで言うと、レジも、言葉の上では表象不可能性の演出家と見えるかもしれないのですけれども、しかし、やはりこうしてレジについて考えてみると、やはりアプローチの違いというのがあって、要するにデュラスのほうは、「ヒロシマでは何も見なかった」というふうに言葉で表象してしまう。それに対してレジは、そうせずに、何か気配とか、沈黙とか、一瞬の動きのようなもので表現しようというアプローチがある。

それは簡単に言えば、表象不可能性そのことを可能な芝居にしてしまうということでしょ。―― 表象不可能性っていうことを表象していると。

レジのほうは、本当になんというか、不可能性の臨界まで役者を追い詰めてしまうという感じです。テクストの下に存在する「別の言語」

―― だからこそ、『舞台芸術』21号でもお書きになっている『ホロコースト』みたいな作品が可能になるってことですね。

つまり『ホロコースト』は、我々日本人にはあまりピンとこない主題ではあるし、それから、それが日本人じゃなくても、これだけ時間が経ってしまっているわけだからね。いわゆる「週刊誌的なヒューマニズム」とは、ぜんぜん違うわけです、舞台は。「やっぱりホロコーストは残酷なものだったんだ」というような月並みの印象を見終わった後で持つわけではありませんよ。そういう、言葉では表せない何か。しかもそれは、何ていうのかな、ホロコーストを体験した人たちに代わって感じる、というのが芝居の原則だけれど、そういうことではないんだな。そういうことではなくて、つまりそれを語っている人、それを語ること自体が、すでにすごい拷問になるということが、口で言うのは簡単なのだけど。とにかく、なんにも起きないんだから。あんな芝居は見たことない。とても私には、ああいうことをする勇気はありません。

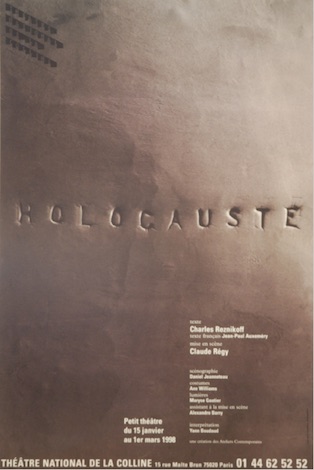

『ホロコースト』ポスター1998年1月15日~3月1日 国立コリーヌ劇場

―― その意味でクロード・レジは、数少ないアウシュヴィッツ以後の作家として、アウシュヴィッツという巨大な問いに対して厳密に応えたというふうにも言えるでしょうか。

そう言ってしまうと、すごく常識的で話がわかりやすくなってしまうんだけど。だから、レジの演出作品っていうのは、やるほうは大変だと思う。ルノーさんの他の芝居を見ていないと、あまり私の言っていることはピンとこないかもしれないけど。でも、例えば『しあわせな日々』は録音があるからね。あれなんかを聞いただけでも、やっぱりベケット、プラスアルファ。その「プラスアルファ」が多すぎるのではないかなという気もするし、意外とベケットはそれが好きだったんじゃないかなって気もするんだな。この間のベケット自身の演出になる『ゴドーを待ちながら』にしても。

―― そういう気もしますね。どこかで、劇作家として俳優のある種の上手い演技を、ちょっと無責任に楽しみたいって感じている感じもありますよね。

一方で、クロード・レジが演出で追究することはさ、いつでもそういう、テクストの裏というのではないけれど、テクストになっているような言葉では表せないもの、それを役者の声と身体が表現するという意思があるでしょう?―― レジと渡邊先生との対談の中では、レジの言葉でいうと「テクストの下に存在する『別の言語』というものを立ち現せるものです。その『別の言語』は、音、そしてリズムのおかげで我々が知覚できる言語です」みたいな言い方をしていますが、そこでいう「別の言語」は、いわゆる心理主義演技術で常識的にいわれるような「サブテクスト」とは別のものですよね。

それは上手いことを言っていると思う。そう、だから、フランスに限らないけれどとは言わないけれど、ただフランスでは特に、劇場はほとんどが国公立ですからね。それは政治的な立場の如何にかかわらず。そうすると、どうしてもルーティーンワークになるところがあるでしょう。毎シーズンに何本か新しい演出をしていかなきゃなんないから。そうすると、レジみたいな演出をしていたら保たないと思います。―― 本当に出来るのか? みたいな作品しかやらないわけですもんね。

そう。だから彼は、劇場支配人になるという道は取らなかったのです。孤高の演出家などというと、ことを単純にしすぎるけれどね。とにかく、すごい人です。わたなべ・もりあき

1933年、東京生まれ。東京大学教授、放送大学副学長、パリ第三大学客員教授、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長・教授等を経て、現在、東京大学名誉教授、放送大学名誉教授、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター主任研究員。専攻は、仏文学・表象文化論。演出家。著書に『ポール・クローデル―劇的想像力の世界』、『越境する伝統』等。訳・注解に、ラシーヌ『フェードル アンドロマック』、ジュネ『女中たち バルコン』、クローデル『繻子の靴』(上・下、毎日出版文化賞、日本翻訳文化賞、小西財団日仏翻訳文学賞受賞)、バルト『ラシーヌ論』(読売文学賞受賞)、『マラルメ詩集』等。演出作品に、ラシーヌ『悲劇フェードル』(芸術祭優秀作品賞)、クローデル『真昼に分かつ』、ジュネ『女中たち』(読売演劇賞)、泉鏡花『天守物語』、『繻子の靴』(全曲版)など。日本の伝統演劇にも詳しく、能ジャンクション『葵上』『當麻』を、またクローデルの詩による創作能『内濠十二景、あるいは《二重の影》』『薔薇の名−長谷寺の牡丹』を作・演出。2018年6月9日(土)・10日(日)『繻子の靴』静岡芸術劇場(主催:SPAC-静岡県舞台芸術センター)での再演が決定。

もりやま・なおと

1968年、東京生まれ。演劇批評家。京都造形芸術大学舞台芸術学科教授、同大学舞台芸術研究センター主任研究員、同センター発行の機関誌『舞台芸術』編集委員。KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)実行委員長。主な著書に『舞台芸術への招待』(共著、放送大学教育振興会、2011年)等。主な論文に、「チェーホフ/エドワード・ヤン:「現代」を描き出すドラマトゥルギーの「古典性」について」(『アジア映画で<世界>を見る』〔作品社〕所収))、「「記憶」と「感覚」――ユン・ハンソル『ステップメモリーズ』の衝撃」(『F/T12 DOCUMENTS』)、他多数。

(2018年5月1日公開)

【公演情報】

クロード・レジ『夢と錯乱』は、2018年5月5日(土)および6日(日)に、京都芸術劇場・春秋座特設客席にて上演されます。

(詳細はこちら)