対談:高山明×卯城竜太——愚行と狂気の時代に——アーティストができること

京都造形芸術大学 ギャルリ・オーブにて

司会:小崎哲哉

構成:REALKYOTO編集部

——『百年の愚行展』も、早いもので明日5月22日に閉幕となります。クロージング前の3日間にギャラリートークを開催し、一昨日は京大環境科学センター助教の浅利美鈴さんとクリエイティブディレクターで「サステナ」代表のマエキタミヤコさん、それに京都造形大大学院生の小野塚佳代さん、昨日は霊長類学者で京都大学総長の山極壽一さんと地震学者で京都造形芸術大学学長の尾池和夫さんに話していただきました。本日はアーティスト同士の対談です。

演出家でアーティストの高山明さんは、Port Bという劇団を主宰しています。劇団といってもいわゆるプロセニアム、つまり普通の劇場での公演は行わない。ほとんどの作品は街なかで上演されます。僕が最初に観た『一方通行路~サルタヒコへの旅』(2006)は、東京の巣鴨地蔵通りをmp3プレイヤーを装着して歩き回るという作品。その翌年の『東京/オリンピック』(2007)は、はとバスをガイドさんごと借り切って東京の様々な場所を訪れるという趣向。2008年と2009年に上演された『サンシャイン62』と『サンシャイン63』は、第2次大戦の戦犯を収容した巣鴨プリズン跡に建てられたサンシャインシティの周辺を歩き、さらにはタクシーを使って移動して、戦後史に思いを凝らすという作品でした。その後も、山手線29駅の各駅近くにつくった29の「避難所」を地図を渡された観客が訪れる『完全避難マニュアル 東京版』(2010)や、原発や国民投票に材を取った『国民投票プロジェクト』(2011〜)など、現代の社会問題を主題とする作品を発表し続けています。最近では、ヨーロッパの難民問題に関するプロジェクトを始められたそうで、今日はその話も伺えるのではないかと期待しています。

卯城竜太さんは、アーティストユニットChim↑Pom(チンポム)のリーダーです。Chim↑Pomは、東京・渋谷センター街に棲みつくネズミを捕獲し、剥製のピカチュウにする「スーパー☆ラット」(2006)や、カンボジアで地雷によってメンバーの私物を爆破し、残骸を作品としてオークションにかけ、売上の内、自分たちの取り分を現地の住民に全額寄付する「アイムボカン」(2007)などの作品を発表しています。2008年には、広島の原爆ドーム上空に飛行機雲で「ピカッ」という文字を描いて広島市現代美術館での個展開催が中止となり、2011年には、東京・渋谷駅にある、第5福竜丸事件を主題とする岡本太郎の巨大壁画「明日の神話」の横に、福島の原発事故を想起させる絵を描いたベニヤ板を貼り付けたことが話題になりました。同年、福島第一原発敷地内に侵入して撮影したビデオ作品などを中心とする『REAL TIMES』展を開催。2012年には、フランスのJRやロシアのヴォイナらを招いた『ひっくりかえる展』をキュレーション。そして昨年、福島第一原発周辺の帰還困難区域内で開催されている、したがってほとんどの人が観ることのできない展覧会『Don’t Follow The Wind』(以下、「DFW展」)を企画。同展にはアイ・ウェイウェイ、宮永愛子、タリン・サイモン、小泉明郎、竹内公太らが参加し、いまも続いています。

活動歴を振り返ると、アーティストというより犯罪者に近いと感じられるかもしれませんが(笑)、おふたりとも現代社会のリアリティに正面から向き合っている表現者だと思います。まずは『百年の愚行』展を観ての感想を聞かせて下さい。

Chim↑Pom, REAL TIMES, 2011

© Chim↑Pom, Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production, Tokyo

●『百年の愚行』展を観て

卯城竜太氏

卯城 愚行なんでこう言ってよいのかわかりませんが、正直まずはビジュアルに魅力を感じる部分がありますね。報道性抜きに画面だけ見たらの話ですが。核実験や公害で汚染された川や大地を上から俯瞰した写真なんかは抽象画的なインパクトがあるし、動物の乱獲がテーマのすごい数の動物の死体写真もインスタレーションのよう。

アーティストって、人類の狂気と、個人がどれだけ対等に向き合って、つき合って、そして競えるのかというハードルを自分に課しているのかもと思い当たりました。つまり作品は常に、どこかでこういう人類のエクストリームな狂気からインスパイアされている気がする。

ゴアレーベンの原発のポスターについては、こういう運動があったことをまずは知らなかった。ドイツが原発ゼロになったのは、政治的に上から決定されたというより、もともとこうしたボトムからの運動があってのことなんだなということを知りました。福島から5年たって、日本はいまどうなんだろうとあらためて考えました。

——ここで取り上げた愚行は、個別に起こっているものではありません。根っこがひとつとはいいませんが、経済格差も、環境問題も、難民の問題も、差別、暴力、戦争、核も、実はすべてがものすごく複雑に絡み合っていて解きほぐせない。そういうがんじがらめの状態の中に我々は生きているんだと思います。

卯城 そうですね。帰還困難区域、地雷原、スラムなど、実際僕らもここに展示されてるような異なる様々な現場に足を運んできました。その都度人類の暗部のすさまじさと人々のたくましさに着想を得てきました。例えばサンパウロ・ビエンナーレに参加したとき、現地で色んな場所をぶらぶらしていると、そのうち最低のところを見たくなる。ブラジルにはファヴェーラというスラム街がありますが、それより酷いクラコランディア(クラック・ランド)と呼ばれている場所に行き着いた。クラックという薬物の、粗悪なやつを何百人かが売り買いしているジャンキーだらけのだだっ広い廃墟なんです。

インドネシアでの展覧会に参加したときは、バリ島のビーチのすぐ横に、公開されていない超広大なゴミ山があった。ストリートチルドレンがたくさんいて、拾ったビニール袋を売って生計立てていた。毎回こんな感じで何だこれはっていうところに行きながら、人類ってやべえなとその都度あらためて実感する。そしてそれと同等のものを何とかしてつくりたくなる。作品のライバルは人類の愚行かも。

これは現代アートの面白い矛盾だと思うんですが、作品制作の現場はそういうボトムであることが往々にしてあるにもかかわらず、発表がなされる業界自体はすごくハイソサエティな、バブリーなお金持ちの人たちに支えられている。言っちゃ悪いけど、そういうコレクターたちの中にはマジで武器を売ったりとか、そんな愚行側の人が結構いるんですよ。

けど、その矛盾を否定するよりも受け止めて、どうダイナミックに転換するのかというのもアーティストの手腕なんです。そんな現代社会のカオスが象徴された世界というか、面白い業界に生きてるなとは思っています。

●愚行をもって愚行を制す?

——パナマ文書にもアートコレクターの名前が出てきます。僕はいま、現代アートに関する連載をニューズウィーク日本版に書いているんですが、調べてみると、アート界は現実社会の象徴か縮小版と思えるくらい愚行だらけです。

高山明氏

高山 東京都現代美術館で開催されている『キセイノセイキ』(5月29日終了)などでやられていることは、僕からするといまに始まったことではありません。5年前に原発事故が起きて、それに応答する『国民投票プロジェクト』というのをやったんですが、その初日の朝に、僕とフェスティバル/トーキョー(以下、「F/T」)のディレクターの相馬千秋さんが、都庁から呼び出しを食らいました。F/Tは東京都の下で行われる事業です。

行っても、にやにやしているだけで大して説明を求められるわけではない。しかし、向こうは海外のものを含む新聞記事などを全部持って、これはどういう意味でやったんですかとソフトに聞いてくる。結局、相馬さんはその後クビになりました。僕もそれから5年間、日本の劇場から仕事のオファーは1個も来ていません。

Port B『国民投票プロジェクト』2011年(撮影:蓮沼昌宏)

最近ではドイツとかヨーロッパなどの仕事が多い。すると、『百年の愚行』のような問題を扱うのが義務だという、ある種のオブセッションがあります。美術館とかフェスティバルに行くと、こういうものを題材にした作品しかないんじゃないかというぐらい、アーティストがこれをネタにしている状況がある。

でも、僕らがつくるある種の人工物は、本物を捉えたものとは違います。ドイツなどでは、あるいは世界的に、これに対していかに正しいことをやるかというところが問われている。しかし、本当に狂っている愚行に対し、どれだけアートがもっと悪いこと、より愚かなことをできるんだろうかと問うたほうがいいんじゃないか。

正しいことばっかりでは本物の愚行にまったく敵わない。一昨日までベルリンでワークショップとプレゼンテーションをやったんですが、全然正しくない、正しいことをやるべきだという大ブーイングを受けた。しかし「これに対して拮抗せねばならない」という「違う悪」みたいなものをつくって対峙していくべきだと思います。

卯城 正しいことを求められる雰囲気と、高山さんたちが都庁から呼ばれたということはすごく象徴的にかみ合っている気がします。展示をする際には、自分たちの表現欲求と、社会倫理、権力からの規制という三つ巴の構図が必ずある。その中で、それでもアーティストは絶対に去勢されてはいけない。「去勢」というのは、検閲に従うことだけでなくて自粛も含め。特に最近の日本はそれが強くなってきた。アートの状況でも、ポリティカルコレクトネス、正しいことをしなきゃいけない雰囲気や、権力の規制によって、アーティストが自粛するのが当たり前になっている。やりづらいなと思う。で、去年8月に『耐え難きを耐え↑忍び難きを忍ぶ』展という規制をテーマにした個展をやりました。

「気合い100連発」という作品があります。2011年の福島第一原発事故からすぐのときに、原発から50kmのところの相馬市で被災した男の子たち6人と映像を撮った。Chim↑Pomの4人を含めて10人で円陣組んで、アドリブでガンガン気合いを入れあっていく。スクリプトはなし。言うことはばらばらで、何を言ってもいい。地元の子たちも盛り上がって、徐々にポジティブになっていく。「車欲しい」とか「彼女欲しい」とかボケ始め、最後は「放射能最高!」と叫びだしたんです。僕らはその明るさに衝撃を受けました。

Chim↑Pom, KI-AI 100, 2011

© Chim↑Pom, Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production, Tokyo

この作品自体は、反原発とか推進とか、政治的な立場はまったく取ってない。ただ、被災当時の若者たちのエネルギーをそのまま単純に映し出した作品。それが、一昨年、国際展への出品をキュレーターが企画した際に、オーガナイズする国際交流基金という外務省の外郭団体からNGが出た。職員が言うには、「海外でやるに当たって、いまは、放射能、福島、震災、韓国、北朝鮮、慰安婦などがNGワードなんです」とのこと。「『気合い100連発』の中の福島や放射能という単語が引っかかるので、出すなら何とかボカせないか」と。彼らにはこれまでも何度もお世話になってきたし、決してそういう規制に前向きな性格ではない、むしろ表現の自由をリスペクトしてきた人たちです。が、団体としては言わざるをえなかったようで、正直気の毒にもなりました。以前との違いとして、「現政権になってから厳しくなった」と、はっきり言われました。書類など残る形では伝えられず、口頭でのやり取りらしいので証拠が残ってるわけではなさそうですが。

『耐え難きを耐え↑忍び難きを忍ぶ』展では、これまで受けたそういう5つの規制のケースを、経緯を書いたキャプションと、あえて自分たちで黒塗りしたような修正を加えた作品とで発表しました。

●思いっきり間違えることの可能性

——DFW展を行うに至った経緯は?

卯城 福島には帰還困難区域という、東京電力福島第一原発事故によって出来た、しばらくは住民の方々が帰ることのできない無人の街があります。年に何回か1日数時間、一時的に立ち入りが許されるのみです。住民の方々にその権利をお借りして、中に国際展をつくりました。僕らは参加作家でもありますが、イニシエーターとして実行委員会を組織して、国際的な枠組みでキュレーターを3人選びました。2015年3月11日にスタートしたんですが、封鎖されているからほとんどの人は作品を観に行けない。だから想像力がキーになる。

僕らの中で、2011年からこれまで、作品の性質が報道的なものから抽象的なものに変わってきたタイミングがあったんです。「気合い100連発」を含め、まずは2011年に現実に反応し、震災関連の色んな作品をつくった。その年の5月にそれらを集めて『REAL TIMES』という展覧会を開催した。まだ警戒区域への立ち入りが法的には規制されていなかったころ、報道が機能していなかった中で、自分たちはビデオカメラを持っていて、行こうと思ったら行ける。それで撮ることができる。展覧会というメディアも持っている。やっていること自体にメディア性を感じたので『REAL TIMES』と名づけました。ジャパンタイムズとかニューヨークタイムズにもかかっています。

それから毎年その周辺に通いだした。すると色んな変化に気づいて、また新しい作品をつくる。けれども、いつまでこの瞬発的なリアクションを繰り返すんだろうという思いが出てきたんです。10年単位で続く問題だし、帰還困難区域のオープンもいつになるかわからない。5年か、場所によってはもっと遅いかもしれない。そんな長いプロセスの中で、毎年これをやっていくのは効果的ではないなと。福島という問題との関わり方が、事故から数年を経て、瞬発的なものからもっと長期のスパンのものへと変わってきた。

で、むしろ、住民が経験していくこの長い時間を、もっと一緒に共有できないかなと思ったんです。ビジュアルで、いまここはこうなっていますという報道的な方法よりも、あの作品が設置されているあの環境は、いまはどんなふうに変わっているんだろう、作品はいまどうなっているんだろう、と想像力を刺激し続けるようなプロジェクトをつくりたいと思ったんです。つまり、この問題の記憶が風化していく中で、あくまで展示中の作品と開催中の展覧会は、常に帰還困難区域から何かを発信し続けている、それをみんなはどう受け取るか? という仕組みです。

で、展覧会スタート後、東京のワタリウム美術館でそのインフォメーションセンターとしてサテライト展をやりました。これは東電が建てている原発のPR館などと同じ発想です。同じように、美術館とかビエンナーレとか、そういうところを利用しながら世界中を巡回していく。Non-Visitor Centerと呼ばれ、いまはシドニー・ビエンナーレでやっています。

Installation view: “Don’t Follow the Wind” Non-Visitor Center, WATARI-UM museum, Tokyo, 2015

Photo: Kenji Morita, Courtesy of Don’t Follow the Wind

——高山さん、先ほど話に出た「大ブーイング」について詳しく教えて下さい。

高山 ベルリンにはテアタートレッフェンという、その年にドイツ語圏で上演されたベストテンみたいな作品を選ぶ演劇祭があります。その付属イベントとして難民問題をテーマにワークショップをやってくれというオーダーがありました。自分自身、十何年か前にそこに参加者として出たことがあって、すごくいいイベントだったんですね。

ベルリンのちょうど南側に、テンペルホーフというナチスがつくった巨大空港があります。これはいかにもナチの典型的な、崇高な建築物。そこに難民が、いちばん多いときで3,800人ぐらい、いまは1,800人ぐらい収容されている。議論だけしていてもしょうがないので、難民の方々にはたいへん申しわけなかったんですが、ほとんどツアーみたいな形で中を見学させてもらいました。

そうしたら、実はベルリン市がそこを管理しているのではなくて、アウトソーシングの指定管理者制みたいな話で、コンペで管理する会社を決めてやっていることがわかった。そこで、ワークショップをやっている僕らが仮にコンペに参加できるとしたら、ここをどう管理するかというプランを立てるというのを課題にしました。

6日後に、僕は枠組みだけ説明をし、あとは参加者に委ねて、ひとりひとりに自分のプランをお客さんの前でプレゼンしてもらいました。参加者は大体40ヶ国から来ていて、あらゆる国の人が舞台に上がって、英語も全然上手じゃないし、聞きづらかったりする。そして反応は、「ふざけすぎ、これだけ苦しんでいる難民がいるのに、おまえら何やっているんだ、正しいことをやってないじゃないか」というものが圧倒的に多かった。途中で5分の1ぐらいの人が帰るという異様に敵意に満ちた空間になってしまい、実際、僕が見ていても「穴があったら入りたい」みたいな感触でした。恥ずかしくなったし、後で大変な批判が来るだろうなという恐れも抱きました。

でも、そのとき想像力がどこへ働くかというと、そこで行われているプレゼンテーションではないんです。そんなに遠くない、テンペルホーフという巨大な石の固まりの中に2,000名近い難民の人が実際にいて、そして、僕らは同じ街の中でこういうある意味でふざけたプレゼンテーションをやっている。そのギャップとかリアリティがむしろ強く感じられて、それ自体が結構価値があることだなと。いまここにあることと戯れているように見えて、実は、いま見えてない、でも、確実にそこで暮らしている人がいる難民キャンプのほうへ想像力が働く。これはこれでいいんじゃないかと。

結局、僕らの後のグループは、こんなに批判を受けるんだったらパブリックなところではやりたくないと言って発表をボイコットし、大騒ぎになりました。僕たちだけ損したように見えますが、いちばんストレートな反応から色々考えられたという意味ではとてもよかった。

テンペルホーフのワークショップ

——プレゼンの観客はプロですか。

高山 ほとんど演劇関係者しか来ないので、プロです。

——そうではなくてこういうことをすべきだというような対案は出なかったんですか。

高山 出なかったですね。それは割と理不尽な批判とも言えて、つまり、誰も答を持ってない。とんでもない状況になってしまったと誰もが思うんだけど、対案を出せないから、いらいらしているということもひとつにはある。

けれども、僕は演劇の可能性のひとつとしていいなと思った。間違えることが許されているメディアだし、守られている領域だからこそ、思いっきり間違えるということもやっぱりやらなくちゃいけないな、と。彼らのものすごくアグレッシブな間違い探しとか、正しさへの強要みたいなものから、そのことを感じました。

●公金を使うか、プライベートで行くか

——高山さんは2009年に『個室都市 東京』というプロジェクトを行ったことがあります。場所は池袋で、ホームレスの人たちに、インスタレーションでもあり、パフォーマンスが展開される場所でもある個室を無料で観られるサービスチケットを配った。ところが、その人たちが宿泊するために個室を占拠してしまったら作品が成立しない。さんざん迷った挙げ句に、しかし、成立しなくてもいいという決断をされましたね。

高山 「個室都市」というでかいプレハブの24時間営業の個室ビデオ店を西口公園に建てるプロジェクトでした。ルール、ボーダーといった無意識に引かれているものが僕の中にはいっぱいあって、そういうボーダーをどうすれば揺さぶれるのか、というプロジェクトしか基本やらないということを原則にしていて、自分や社会のボーダーを疑っていく機会をアートや演劇の作品をつくることで得ています。

F/Tの中心会場は池袋の東京芸術劇場で、僕は立場上その中にいるんですが、外側にはたくさんホームレスの人がいる。いかにその人たちとの境界線を設定し直せるか、ということを考えました。

しかし、何か異物をインストールすると、当然その場をかき回してしまいます。500円の入場料がタダになるサービスチケットをホームレスの方たちに上げた場合、その人たちは24時間営業のホテルとしてプレハブに来ます。そうした場合に、公演が成り立たなくなってしまうのではという可能性があった。でも、もう成り立たなくてもいいやと思ったんです。

最初の4日間は本当に人が少なく、来てくれるとありがたいぐらいだったんですが、途中であまりにも多くなってしまい、結局500円の入場料を払ってもらうという境界線を設けた。クレームも出ました。これはもう本当にシビアな、薄情なもので、満員で何時間待ちとかになり、ホームレスの人たちにずっといられたら困る。そうすると、見せたいという欲求のほうがやっぱり強くなって、500円という設定を復活させて、途中でルールを変えてしまうという、僕の中である種のフレームをつくり直した経緯があります。

Port B『個室都市東京』2009年(撮影:蓮沼昌宏)

——劇場の外で、街に介入しながらつくると、当然街の側からも色々な反応があるわけですね。Chim↑Pomの場合はどうでしょう。

卯城 Chim↑Pomはひとりを除いて美術教育を受けてなかったし、美術の知識やスキルよりも、ビデオカメラと自らの身体を頼りに始めたので、初期から、ボディアートやハプニングみたいなものを映像化する手法がやり口でした。異物が路上などに現れた瞬間に、人々のリアクションや街の空気、風景は突然変わるんです。その化学反応が起きる場所として、街、というか公共という概念への興味は尽きませんね。

デビュー作について言うと、当時センター街にはよくいたんですが、クラブやカラオケに飽きて街に普通に座ってると、もっと面白いものが見えてくる。大量のネズミの生態系とか。そこから「スーパー☆ラット」という作品も生まれました。

ただ、公共権という問題が街にはある。まず、公共という概念が国によって違う。日本は法律や土地の権利以外にも、うっすらした「空気」などもありますよね。それって何なのか。

渋谷でいえば、地権者がいっぱいいるけど、ネズミやカラスなど都市の野生動物もたくさんいるわけで。動物は別に地権者に許可を取って住んでいるわけじゃない。朝になると、ネズミが食べていたゴミを今度はカラスが漁りに来る。そして、ホームレスや街で遊ぶ人、働く人、グラフィティーライターなど色んな人々が街を独自にシェアしている。公共とは誰のものかという設問は、引いては社会は、国は、世界は一体誰のものなのかというクエスチョンを秘めていると考えています。

ただ、とはいえ街は色んなプレッシャーが働く場所。警察が来るみたいな小さな話だったらいいけど、カラスを集めていたら、ホームレスの人に「おまえらのせいで、カラスたちが人間に対してギャーギャー騒ぎ出した」とか言われると、さすがに申し訳なくなって凹みますね。

——公共というと、もうひとつお金の問題もありますね。例えば、東京都の公金でやっていたフェスティバルに政治的な作品を出したら、言質が取られないようにしながらも、有形無形の圧力がどんどんかかってくるとか。高山さんはドイツでのプロジェクトを受けて、どのように考えていますか。

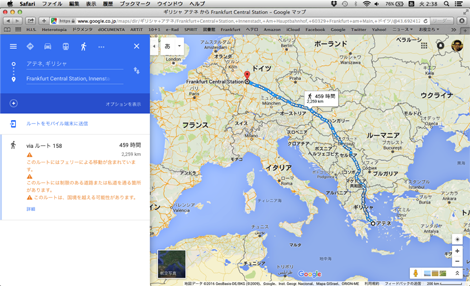

高山 それについては単純にふたつの考え方があると思います。ひとつはプライベートなお金でやる。もうひとつは、もっとパブリックにしてしまう。そのどちらか。僕が現在、特にドイツとかヨーロッパ中心にやっているのは、思いっきりパブリックなもの。例えばいまですと、フランクフルトとアテネとベルリンと、3つのインスティテューションを結んで難民関連のプロジェクトをやっています。それは国と市と、あとプライベートな財団などのお金で、ほとんど公共事業みたいな形でやらせてもらっています。演劇と思う人もいないぐらいの規模でやってしまおうかな、というものです。そのほうが演劇的に面白くなると考えてそうしています。

『Xアパートメント』アテネ参加作品

『完全避難マニュアル』フランクフルト版 (撮影:蓮沼昌宏)

●共犯関係に基づくクリエイション

——DFW展カタログの巻末に、関係者や実行委員会のメンバーによる座談会が収録されています。卯城さんが、アートマーケットにはもっと共犯関係みたいな新しい関係が必要だと言っていたのがとても印象的でした。

普通アートマーケットというとコレクターが気に入った作品を買うわけですが、いまの世の中では投資目的が非常に大きくなりつつある。そこで、例えば夢のある商品開発に挑戦するベンチャー企業の株を買うみたいに、これぞと思ったアート作品を買って、作家と夢を共有する、そんな流れがアートマーケットにも出てくるといいですね。

卯城 アート業界に対しては、理想と現実の両方の感覚を常に抱いてます。「アートシーンは本来こうあるべきだ」というジレンマと、けど同時に、現実に絶望してたってどうしようもないという思い。だから自分にとっての理想的な小さなアートシーンを、プロジェクトごとに実践してるんです。

例えばプロジェクトをやるに当たって、ファンドレイジングを独自に考えるんですが、それによって個人コレクターや鑑賞者と共犯関係を結びたいと考えている。現時点では公金は自分たちにはあまり向いてない。多くの美術館が作品を買ってくれていてありがたいと思ってますが、旧作への評価ではなく新作プロジェクトの制作にあたっては、公的機関は規制が多過ぎて向いてない。本当にやりたいプロジェクトはオルタナティブな方法で実現していくのが理想です。

例えば広島の「ピカッ」が問題になった後、2013年に旧日本銀行広島支店で結果的にChim↑Pom史上最大規模の個展ができた。広島の市民や、ギャラリーGの人たちとか、みんながChim↑Pomを呼ぼうという有機的なネットワークを自らつくってくれた。とはいえみんなお金がないから、じゃあ、こうしようああしようと言って、一緒にファンドレイジングをイチから考えたんです。

結果、市民やChim↑Pomを好きな人々、コレクターたちがそれに乗ってくれた。お金以外にも、照明や機材や宿などはほとんどボランタリーに提供してくれた。やろうと思ったら、お金をそんなにかけなくてもできる部分はある。プロジェクトやるにあたって、いったい誰が共犯関係を結んでくれるのか、スポンサーシップや検閲などの規制を回避して制作費をつくるのは、作品にとってもベストの形なんです。

‘Hiroshima!!!!!’ exhibition View 2013

Photo: Kenji Morita, © Chim↑Pom

Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production, Tokyo

DFWにとっても福島の住民の方々の協力は欠かせなかった。そしてそれは逆にお金を払って買えるものではないでしょ? だとしたら方法はひとつしかない。最高のプランをつくって協力を仰ぐこと。そしたらそれをともにつくり上げてくれる人は必ず出てきてくれる。それにそうやって草の根で出会って力を貸してくれる人たちは、本当に素晴らしい人たちばかりです。公的な資金や権威の傘の下でやるよりも、そっちのほうが全然いい。

とはいえ、それを繰り返してきて毎回思うんだけど、日本のコレクターの多くは本当に現実主義というかロマンに欠けているというか、ともに夢を追ってくれる人が少なすぎる。何なんだろうなとは思う。家に飾れる程度の作品を買う人はたくさんいるけど、それって本質的には、ギャラリーとコレクターの関係性が、デパートでの画廊シーンのころから何も変わってない。

僕が最初にアートというものに触れたとき、こんなゴミみたいなモノや概念に価値を見出し買う人がいるのかと衝撃を受けたんです。周りの生活者が行っている購買活動とは違う、物質的資本主義の先の可能性すら感じました。もちろん現実はそんな楽観的なものではありませんでしたが。でも買うという行為を通して表現をしている人たちもいるんだ、面白いなと思ったんです。だから、アートマーケット自体は嫌いじゃない。それは本来物質的な価値じゃなくて、作品を通して何か違う価値にお金を払うことで、アートシーンを更新していく場所だから。絵や立体というただのモノとして買うんじゃなくて、作家の心や志を買っているというか。作品を売るというのは、作家にすれば物じゃなくて心を売る行為に近い。それにスリルを感じて買ってくれる人たちが増えたらいいなと思います。

——高山さんは、もとF/T、現・芸術公社の相馬千秋さんとは「共犯関係」を結んでいると思うんですが、ヨーロッパにもそういう方はいるんでしょうか。

高山 外に出ているって結構危険で、フォローしてくれなかったら終わっちゃう。途中で終わるほど虚しいことはないので、そういう信頼関係のある人と、あるいは、この人だったらいけるかなという人としか仕事はしない。これが僕の鉄則です。例えば狭くても、少なくてもいいので、濃い関係をつくりたいなという。

僕はアートマーケットのことはよくわからないんですが、ただ、個人的には実はあまり嫌いじゃない。いま、ソーシャリーエンゲイジドアート、プラクティスと言われているものよりは、むしろアートマーケットとのやりとりのほうが気持ちいい、潔いんじゃないかと思います。

そこで、自分がやっている演劇との相違点を考えます。僕は売るものがないから、いかに自分が食べていくためにお金を稼いでいくかをまず考えなくちゃいけない。

そして、演劇の本質とは何かというのと、自分の小さな欲望や必要を重ねてみる。すると、実は西洋の演劇の源はギリシャ演劇なので起源はすごく政治的なんですね。つまり、それはお客さんがお金を払うのではなく、入場料をもらって観に行くものだった。市民の義務だからと、呼ばれてしょうがなく行き、ギリシャ悲劇・喜劇をネタとして観て、その後議論するというある種の政治集会として開かれていた。なので、テアトロンという言葉は、いま「演劇」と僕らは言っていますけれども、客席のことを意味していたんですね。つまり演劇の根本は客席で、政治的な場そのものが演劇みたいなところがある。

だから、もともと公共事業であり、政治的な1個のツールなんです。そこのところを忘れて芸能的にしてしまい、商品として舞台をつくるようになってしまうと、演劇の本当の政治性、演劇のうまみが消えてしまうなと、ある時期から感じています。たとえ俗っぽくなっても、そのようなものとしてどれだけ演劇を考えられるか、向き合えるのか、というところが僕にとって重要になってきている。

その時点で、いまの多くの演劇は、小さなパッケージをつくって、アートよりはるかに小さいマーケットでそのパッケージを売って、海外の何都市か公演しましたみたいな、その程度のレベルなので、大分違ってきちゃうんですね。それでは、演劇の根源的な政治性は失われてしまう。だったら、汚れても、少々妥協しても、何かを失っても、公共事業としての演劇の力をもう一度取り戻す方向で行ったほうが、長い目で見ると演劇の力は回復するんじゃないかと思うんです。

卯城 「公共事業でアクティブなことができる場」って、演劇は面白いですね。アートだとパブリックアートかアートフェスティバルがその辺なんだろうけど、攻めれるかと言われたら難しい。

この間、小泉明郎さんと規制についてトークしたときにも公立の美術館での規制がテーマになったんですが、「公立だから厳しいのは当たり前じゃん」みたいな感じがみんなに蔓延しているのがマジで謎で。だって本来は公立こそ、企業のスポンサードよりも、表現の自由というものを遵守し、推進しないといけない義務があるはずじゃないですか。憲法と法に従って仕事が行われるならば。

それ全部取っ払っちゃって、公立は難しいねって感じが常識になっちゃっているけど、それが日本の公というものの根本的な問題のひとつでもある気がする。憲法や社会などで表向きには表現の自由を謳っていて、公立が最もそれに厳しい、何なんだ一体、みたいな。

●社会の分断をいかに防ぐか

——いまの話もそうですが、近年、社会における意見の相違や、意見の異なる集団の分断や対立が目立ってきているように思います。文化芸術においても、ある作品が発表されて人が観に来る。でも、その観客を見ると、そもそも作品のテーマに意識的であったり、作家の主張を支持している人であったりと、悪い言い方をすると仲間内みたいな感じにもなっている。これを外に広げていくにはどうしたらいいんでしょうか。

ソーシャルメディアによって議論ができるようになったというのは実は嘘で、意見が異なる人は簡単にブロックできるから意見交換しない。それがいまや、リアルな空間にも出てきている。これを解決する方法はあるのか。愚行をなくすのは難しいとしても、状況を変えていくためには、意見が異なる人同士が議論をしなければと思うんですが。

卯城 やはりこれだなと思うのは、他ジャンルの人との対話です。ひとつの事象に対しては、色々な角度からの検証や意見が必要でしょ? で、それはバラバラに行われるんじゃなく、同じテーブルで議論されるべき。例えば万能細胞とかに対し、医療や科学者はどう思うか、哲学者や倫理の人はどう考えるか。今後どう使われていくべきかは、常識が異なる他ジャンルの人々の議論によってなされていきますよね。それによって万能細胞は社会化するわけで。アートだって同じように、狭い基準で使われると、悪用もされるだろうし、いいようにも使われる。戦時中の翼賛体制のアート利用が良い例です。けど、悪いと思われたものも時代を経ると良くもなる。最終的には歴史が判断する上で、つまりどう転ぶかの可能性は無限にありますよね。なのに、そもそも漠然とした良心だか好き嫌いのみで、いいとか悪いとかを簡単にジャッジしてオッケーと思っている最近の炎上社会とか、あまりにも謙虚さに欠けてるように思う。歴史に対してどんだけ傲慢なんだお前らは、議論を簡単に終わらせるなよと。

まあとにかく、異なるジャンル同士が結びつくようなプラットフォーム自体もやっぱり日本には足りてませんよね。ツイッターがそれに代わると言われたりもしますが、小崎さんが言ってた通りで、僕にはとてもそうだと言い切れない。

美術館なりアートセンターも議論の場だとか言われてましたが、会田家問題などこの何年かのコントロバーシャルな例を見ても、結局トークなんかは開催されない。議論を嫌う、その前に幕を降ろす、これが日本の現状なんだと実感してます。とはいえ個人的には、そんな美術館や国際交流基金の問題も、未来から俯瞰してみたらただの一過性というか、こんなんいつまでも続かないだろうとは見ています。いつか必ず進展するはずだから、僕らがそのオプションを捨てることはありません。ただ、公的機関に期待できないこの間も、オルタナティブかつインディペンデントな方法でやりたいことはやり続ける。つくりたい作品は山のようにあるので。不自由、不寛容な世の中だからこそ、そうやって自由を実践していくことが大事だと考えています。風向きが変わったら、美術館はいつかそれを必ず追いかけるし。高円寺でアーティストランスペースをやっているのもそんな理由からです。いまはギャラリー以外にも、ライブスペースやバーも出来て、共同運営するファッションのやつらや音楽の人々、若手アーティストたち、映画監督の園子温さんなんかも出入りしているので、色んな人々が交差する場になってきてます。でも、メジャーになるかというと、それとはちょっと質が違うかも。完全にアンダーグラウンド。大きなプラットフォームは小崎さんがつくってくれればいいかな(笑)。

Installation view: Sono Sion solo exhibition “Whispering star”, Garter gallery, Tokyo, 2015

Courtesy of the artist and Garter gallery

高山 僕は卯城さんとお会いするのは今日が初めてだったんです。その機会をつくっていただいたという意味で、小崎さんに感謝しています。

——おふたりが初対面だったというのが僕には意外でした。

高山 そのぐらい、ジャンルが分かれちゃっているのかもしれません。

僕は個人的には、とにかくほかのジャンルに出向こうと思ってやっています。例えば、先ほどフランクフルトとギリシャとベルリンで、結構大きいプロジェクトをやっていると言いましたが、始まりはとても小さかった。フランクフルトではあるアートセンターと一緒にやっていて、そこはすごくいい劇場で、いいお客さんが付いていて、それで回るんですが、そこだけでやっていても面白くない。なので、フランクフルトにあるドイツ建築博物館へ行って「こういうプランがあるんだけど、コラボしないか」と言うと、今年ヴェネツィア建築ビエンナーレのドイツ館コミッショナーをやっている人物が乗ってくれて、実現することになった。さらに、アートセンターとドイツの演劇博物館と、あともうひとつ、シュテーデル・シューレという芸術大学があって、そこの建築学科に同じように持ちかけるとやっぱり乗ってくれる。

自分がハブになって、どこかへ出向いていって、何かと何かをくっつけるというのは、最近実践していることです。自分をアウェイの身に置き続けると、なかなか面白いことが起こる。個人的には、そういうレベルで少しずつやっていけたらいいなと思っています。

「ヨーロッパ・ポタリーズ・シンクベルト」のプロジェクト

卯城 自分たちが2012年にまとめた美術手帖の特集があります(2012年3月号)。ここでは、シチュエーショニスト・インターナショナルをベースにしながら、現在のストリートアートとか、個人で公共に介入して、色んなものを提示している人たちをまとめてます。世界中でそういう流れがあるのに、日本では全く紹介されてなかったので。高山さんの活動を追いかけてみると、シチュエーショニストのやっていた実践などを更新されている側面があるなと思います。面白いのが、彼らはアーティストのインターナショナルなグループだけれども、アクティビストのグループでもあって、デザインの人たちも、音楽などとも密接につながっている。例えば、そこから手法などを学んで、セックス・ピストルズのプロデューサーだったマルコム・マクラーレンが出てくる。最終的にパンクミュージックとか、ヴィヴィアン・ウェストウッドなどファッションとかと結びついて、いつの間にか後世の俺らなんかにも影響を与えてしまう。

——いま、高山さんがヨーロッパでやられていることが典型だと思いますが、グローバリズムの時代のいい部分が現れてきていて、まさに国境を越え、場所に関わりなく、誰かと協働しうるという流れは出来ていると思うんですよ。これがあると、さっき卯城さんが言ったみたいな、異ジャンルの人たちが同じ話題を共有することにも繋がる。そうやっていくしかないのかなという気もします。

卯城 こういう愚行を前にして、アートに何ができるのかというシンポジウムは昔から尽きませんよね。そして毎回、同じような答にたどり着いてしまう。

もちろん、Chim↑Pomが、震災以後のジャーナリズムが機能してなかったときにやったような、わかりやすい「アートにできること」はたくさんある。けど、実はそういう機能性にとどまらない、もっと大きな可能性も、アートには感じているんです。具体的なアイデアがあるわけではないんですが、こういう愚行を繰り返してしまうのは社会であり、とはいえひとりの人間だと思うんですよ。このひとりの人間というものが実は甘く見れない、というのがアートの真骨頂なんだと考えています。まったく社会性のない、クソみたいにダメな大人の会田誠さんが、それでも人類をリプリゼントするようなものすごいものをつくってしまうとか。そして、その活動がそれを見た僕という個人の人生観をも変えてしまった。社会を変える云々の前に、最も基本的なこととして、アートは人の人生を180度変えられるんです。

そして、そういう個人が一定数社会にはびこること、これが決定的に大事なことだと思ってます。みんな、社会の見方というものが誰かから与えられて定着してしまっている。でも、それを全然違う角度から見ている人がたくさんいる。便器だと信じてたものを泉だと言えるバカな人がいる。その見方の多様性によって世界はどんな風にも見ることができるし、それは世界の可能性を無限に増やすことでもありますよね。

高山 いまのお話にまったく同感で、最終的には個人だと僕も思う。こうした愚行に対してアートができることというのは、僕は結構絶望していて、まずないんじゃないかなと思うんです。それでも、無駄に、不必要に、まったく役立たずなことをやり続けることがやっぱり大事だなと思っている。アートとか演劇であれば、割と無害にそれができる。ただ、間違いをずっと繰り返したり、試行錯誤を繰り返したりしていく中で、嘘から出た誠じゃないけれども、嘘が本当になっちゃうとか、冗談のつもりが何かちょっとずつ変わっていくというのが、結果として起きたらいいなという希望は持ち続けたいと思います。

卯城 いまの、アートが無力だという話はすごく同感です。これを実感してないで、アートに何ができるのかと稚拙に議論している人が多すぎる気がする。それって、3.11までもたくさんあった。でも、3.11のときに見てみると、ほとんどのアーティストがフリーズした。アートはこういう事態に対して無力だっていう当たり前のことを、まったくわかっていなかった。それを認めた上で、何もやらなかったら無力を認めるだけだよね、というところで何かやりたくなっちゃう欲望があるのかどうか、そしてフリーズ中の世間の空気を読まずにその表現欲に従えるのか、アートと愚行に対しては、まずはそれしかないと思ってます。

——数年前に亡くなった小説家のカート・ヴォネガットが「芸術家はすべて炭坑のカナリアである」と述べています。芸術家はほかの人間よりもはるかにセンシティブで危ないことに最初に気がつくという意味ですが、いまや、気がつくだけではなくて何かをする芸術家もいる。その代表が、今日来ていただいたおふたりだと思います。これから、高山さんもChim↑Pomも様々な活動をされていくと思いますので、ぜひ皆さん、目を離さないでいて下さい。今日は、とてもいいお話を伺えたと思います。ありがとうございました。

(2016年5月21日、京都造形芸術大学ギャルリ・オーブにて/2016年7月19日公開)

たかやま・あきら

演出家、アーティスト。Port B主宰。http://portb.net/

うしろ・りゅうた

アーティスト。Chim↑Pom リーダー。http://chimpom.jp/jp/

『百年の愚行展 One Hundred Years of Lunacy >911>311』

2016年4月29日~5月22日 京都造形芸術大学 ギャルリ・オーブ

ギャラリートーク「愚行と狂気の時代に——アーティストができること」

2016年5月21日 出演:高山 明、卯城竜太 司会:小崎哲哉