「inner space colony」展 レビュー

Body and Soul――檜皮一彦《hiwadrome : type zero》に感染する

平田剛志

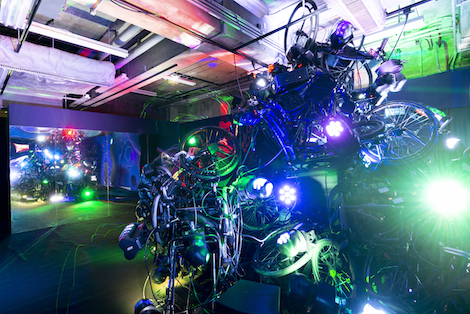

大音量で鳴り響くダンス・ミュージック、フラッシングする光とノイジーな映像。ここはクラブではない。ARTZONEで開催された展覧会「inner space colony」(2018年4月21日〜5月6日)で展示された檜皮一彦の作品《hiwadrome : type zero》(2018年、以下《hiwadrome》と記す)だ。

薄闇の展覧会場でまず目にするのは複数台の車椅子が天井まで積み上げられた立体物である。随所にはスピーカーやムービングヘッドライト、プロジェクターやモニターが設置され、ミラーボールのように音楽と光、映像を散乱している。車椅子という車体(body)をアート作品の素材=部位に用いた機械彫刻である。音楽と映像、照明を最新のテクノロジーとともに用いたダムタイプやライゾマティクスなどのメディアアートやパフォーマンス作品を想起するかもしれない。一方で、暴力的なまでの光と音と映像が観客の身体と心、無意識を刺激するため、観客によっては不快感や嫌悪感、拒絶反応を引き起こすかもしれない。

こうした車輪を用いた機械といえば、機械や回転に強い関心を抱いたマルセル・デュシャンを挙げることができるだろう。丸いスツールに自転車の車輪を逆さに取り付けた最初のレディメイド作品《自転車の車輪》(1913)は、車輪の用途を機能不全にした点が本作に共通する。また、《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(1915-23、通称:大ガラス)では、花嫁に対する男性独身者の性的欲望が機械的メカニズムを通じて表される不毛な愛の物語だ。作品形態は異なるが、《hiwadrome》の機能不全した車椅子がループし続ける音楽と光、映像は、不毛なリビドーやオナニズムを表象する「独身者の機械」として見ることができるかもしれない。

一方、享楽的な光や音楽と異なるのは映像である。壁面にプロジェクションされる映像には、上半身裸でサングラスをかけた長髪の男性が登場する。映像から察するに、この人物は四肢に不具がある障害者だ。画面にはもう一人丸坊主の男性健常者がパンツ一枚で登場し、二人並んで空中浮遊を思わせるジャンプを繰り返している。

ギャラリー最奥の壁面に設置された6台のモニター映像にもこの二人は登場し、SMプレイのようにブロンド髪の女性に足蹴にされ、腕相撲やスクワットで競争し、トランス状態で頭を振り回す。また、浴槽らしきなかでの情事や指のない不具の手が裸の女性を弄ぶエロティックな場面もある。それぞれの映像からつながりや物語性を見出すのは難しいが、トッド・ブラウニングの『フリークス』(1932)やヴェルナー・ヘルツォークの『小人の饗宴』(1970)、甘美な悪夢を描くデヴィッド・リンチの映画などアンダーグラウンドなカルト映画を彷彿させる。光と音による煌びやかなインスタレーションで起きていることとグロテスクで謎めいた映像の中の出来事はどのような関係なのか。デュシャン作品のように、さまざまな解釈へと誘う。「hiwadrome」とは、自身の姓であるhiwa(檜皮)とsyndrome(症候群)を合わせた造語だが、オーディエンスは空間に入ることで、原因不明のhiwadromeに感染するのだ。

実は、この映像に登場する障害男性のパフォーマーこそ本作のアーティスト檜皮一彦である。檜皮について入手できる情報は少ない。生年や出身地、障害の詳細は不明だが、2015年に大阪芸術大学を卒業後、京都造形芸術大学大学院に入学。2016年にULTRA AWARD 2016 Exhibition「ニュー・オーガニクス」展に出品するなどグループ展を中心に発表を重ねている。檜皮の過去作は光と音を用いたインスタレーションが中心で、自身の障害や生死、エロティシズムを象徴的に用いる作風が特徴だ。また、演劇の舞台美術も手がけており、この経験が作品に演劇、パフォーマンス・アートの要素を与えている。

そして、本作で檜皮は初めて自分自身を素材とした。自身の名前を冠したタイトルのもと、障害というパーソナリティが色濃く反映されているのは先に見たとおりだ。

なかでも重要な点は、檜皮が映像作品において車椅子から降りていることだ。手足に障害があり、身体の自由が利かない檜皮にとって、福祉器具である車椅子に頼らずに動くということは、肉体的な負担と精神的な葛藤を要しただろう。だが、映像のなかの檜皮の身体は車椅子の束縛から解放され、躍動しているように見える。さらに、檜皮は車椅子を空間に積み上げ、無用のレディメイドへと転じた。これらの車椅子は、投げ捨てられた車椅子の集積物にも見えてくる。現実には檜皮が車椅子を手放すということは困難だろう。ゆえに、《hiwadrome》は、障害や車椅子という束縛から解放される自由の場であり、映像に映る無軌道で放蕩な振舞いは、意味を越えた肉体的、性的衝動をかたちにしたポートレイトであり脳内空間(インナービジョン)と言えるだろう。

2010年にライブストリーミングチャンネル/スタジオDOMMUNEを開設した宇川直宏は「フロアというのは、それ自体が身体性を伴った空間」だと述べている。檜皮の創り出した《hiwadrome》もまた、クラブカルチャーをベースに障害の有無をボーダレスにし、「いま、ここ」にある身体を知覚するフロアなのだ。さまざまな規制と束縛、障害が増す現代において、アートや音楽、クラブが体と心を解放する自由の場だということを再認識させる。

クラブとは一回限りの「いま、ここ」でしか起こらないイベントであるが、檜皮のパーティはまだ始まったばかりだ。

ひらた・たけし

1979年、東京都生まれ。美術批評、キュレーター。多摩美術大学美術学部芸術学科卒業。立命館大学大学院先端総合学術研究科修了。専門は近現代美術史、 視覚文化論、 吉田初三郎の鳥瞰図。アートウェブマガジン「カロンズネット」編集長を経て、2012~2017年まで京都国立近代美術館研究補佐員。主な展覧会企画に「光路」(2015年、サイギャラリー)、「High-Light Scene」(2016年、Gallery PARC)、「明楽和記展」(2016年、CAS)。

撮影:守屋友樹/画像提供:ARTZONE

(2018年5月21日公開)

*「inner space colony」展(品川美香と檜皮一彦による2人展)は、2018年4月21日 – 5月6日、京都造形芸術大学〈ARTZONE〉で開催されました。