ラインを飛び越えろ――古橋悌二《LOVERS—永遠の恋人たち―》によせて

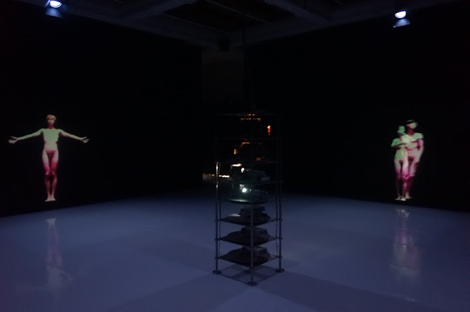

古橋悌二 《LOVERS-永遠の恋人たち》展示/京都芸術センター 講堂(撮影:石谷治寛)

石谷治寛

2016年7月9日から古橋悌二《LOVERS》が11年ぶりに京都で展示される。今回の京都芸術センター2階講堂での展示の特徴は、昨年度文化庁メディア芸術の支援を受けて、京都市立芸大芸術資源研究センターとダムタイプオフィスの協力で修復されたバージョンが公開されることにある。日本のメディアアートには充実した歴史があるが、十分に美術館やメディアセンターなどで修復・保存がなされてきたとは言えず、そのための施設やスタッフも整備されてこなかった。修復の試みはそうした状況を改善するための試金石になることを目指している。

本修復のもとになった《LOVERS》は、2001年のせんだいメディアテーク開館にあわせてダムタイプのメンバー高谷史郎が制作した第2エディションである。1994年に展示された資料の掘り起こしにあわせて細部の再調整が進められた。できる限りオリジナルに近い状態を再現して、将来に引き継ぐことが目指されている。最初のバージョンは1998年にニューヨーク近代美術館に収蔵されたが、こちらも修復を経て、2016年7月30日からの公開が予定されている。2015年から京都で行われた第2バージョンの修復に際して、最初の展示が11m四方で行われた資料が見つかり、今回は当時の空間の広さで作品が再現されることが見所である。さらに保存・修復のさいに、3Dで映像の動きを再現したシミュレーターが古舘健、白木良らによって制作された。本プロジェクトを組織した芸術資源研究センターは、隣の談話室で関連資料を展示する(報告書はウェブで閲覧できる http://www.kcua.ac.jp/arc/lovers/)。

修復資料展示/京都芸術センター 談話室(撮影:石谷治寛)

かつて《LOVERS》に出会ったことのある観客にとっては、懐かしさとともに、20数年の月日に思いを馳せるかもしれない。著者はかつて《LOVERS》を観たはずだが、それがどこだったのか記憶があやふやである。にもかかわらず壁面に等身大で投影される裸のイメージが、闇のなかにふっと現れては消えていく感じだけは確かに覚えている。今回多くの新たな観客が作品に出会い、あらためて作品の力を肌で感じる機会になることを願って止まない。

古橋悌二 《LOVERS-永遠の恋人たち》展示/京都芸術センター 講堂(撮影:石谷治寛)

ダムタイプの活動においては、テクノロジーの変化に対応したアートの可能性がつねに意識させられてきた。漢武帝の伝説――スクリーンに愛する人の影絵が浮かぶ―― やプラトンの洞窟の比喩——私たちは実体の影を世界として眺めている——などイメージの原初的な映像の起源の神話を思い起こす向きもあろう。また、人間が歩く、走る、振り返る、抱き合うという素朴な身振りで構成されるイメージやそれらを投影するプロジェクターの回転は、ゾートロープやマイブリッジの連続写真といった映像メディアの考古学的な体験にもつながる。《LOVERS》が制作された1990年代半ばは、くしくも映画生誕百周年を目前に控えていた。19世紀末のリュミエール兄弟による劇場投影型の映画の発明が回顧されながらも、キネトスコープに起源をさかのぼるビデオ機器やコンピューター・ゲームの普及といったコンテンツ課金式のパーソナル・メディアが回帰しつつあった。それらは現在のスマートフォンによる映像消費文化に根底でつながっている。いみじくも1992年にジョナサン・クレーリーが『観察者の系譜』で指摘したように、イメージの消費のための視覚装置は、ファンタスマゴリアとして自らの姿を隠しながら、一望監視の眼差しを内面化させ、集団から個を孤立・分離させるテクノロジーとして発展したのだ。《LOVERS》が、当時普及していたビデオモニターでなく、2mの特設タワーに設置された5台のビデオプロジェクターとスライドが回転しながら黒い壁面に映像を投影するという半ば劇場的なインスタレーション形式となっている意義はここにある。この大きめの人体サイズのタワーの存在感は、彫刻的で建築学的な要素がある。

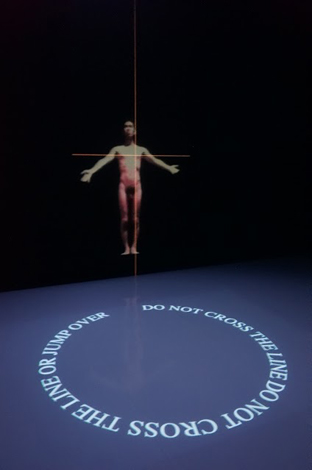

古橋悌二 《LOVERS-永遠の恋人たち》展示/京都芸術センター 講堂

(撮影:石谷治寛)

中央のタワーは、男女の裸のイメージを壁面に投影しながら動く。個々のモデルたちは、ある時は無関心にすれ違ったり、宙に向かって抱きついたりしたかと思えば、またある時は誰かに見られていることに気づいたかのように振り返って走りだし、その動きに呼応して別の人物が追っかけていくように見えることもある。15分の長さのあいだに、男と女、女と女、男と男によって多形的にイメージがすれ違い重なり合う。鑑賞者は、「愛の新世界」(シャルル・フーリエ)を、まさしくベンサムの一望監視装置を通して覗き見ているようだ。これらのイメージ世界全体をコントロールする機械は、鈍いモーター音をたててその姿を曝している(実際はプロジェクターの映像を制御するDVDプレイヤーなどを納めたコントロールラックは、天井を這う配線を通って、壁面の裏側に隠されてもいる)。古橋はカタログのなかで作品のコンセプトをこう明示している。「監視下の愛」、「愛は監視になる」。《LOVERS》では、鑑賞者もまたセンサーによって監視されている。天井に仕掛られたセンサーが反応すると、鑑賞者の足元には次の文字に取り囲まれる。「ラインを超えるな。さもなくば飛び越えよ。DO NOT CROSS THE LINE OR JUMP OVER」と。触れることの叶わない裸の映像に対して、私たちは窃視者や傍観者のままでいるよう命令される。そうでなければ、飛び越えろと。恐れや自主検閲が、不可視の限界limitとなって私たちを拘束しているのだ。「センサー/検閲 Sensor/Censor」。センサーを通して鑑賞者の動きに反応する作品のインタラクティブな要素は、こうした監視のメカニズムがプログラミングされていることの証左である。

古橋悌二 《LOVERS-永遠の恋人たち》展示/京都芸術センター 講堂(撮影:石谷治寛)

このラインや限界を飛び越える力こそ、古橋が「愛」という言葉に託したものにほかならない。古橋は制作を行ったキヤノン・アートラボのキュレーター阿部一直と四方幸子にニューヨークから宛てたFAXで、「DO NOT CROSS THE LINE」という言葉が、ゲイパレードのコース中に張り巡らされたバリケードに書かれたフレーズに由来することを説明している(古橋悌二『メモランダム』リトルモア、2000年に収録)。古橋が晩年に問題にしていたのは、合理性を与えシステム化しようとする「テクノロジー」や「情報資本主義」と、個々人が不可避的に出会いを「欲望」し「愛し始める」こととのあいだの「未だ超えることのできない次元のズレ」にあった。古橋はこう述べている。

「シミュレーションとリアルの間に横たわるこのほんの僅かなようで膨大な壁は、身体の不可逆性があらゆる欲情にストップをかけるこのより厳格な身体のメカニズムの存在である。この些細なメカニズムによってあらゆるネクスト・エイジの野望は打ち砕かれる。そこを超えるために既に愛という時代遅れの貧相な言葉しか残されていない。」(45頁)

こうした考えは、SNSの出会い系メディアに溢れた現代にこそいっそう切実に響く。HIVによる身体的な衰弱を意識していた古橋が、「最も‘愛’に近い創造物」があると考えた場は、美術館やギャラリーやシアターではなく、友人たちが集うニューヨークのナイトクラブSOUND FACTORYだった。その体験を次のように書いている。

「あらゆる差異をかかえた一人一人が身体からも情報からも解放されて公平に空間と時間に同時に存在し、感覚という永遠を共有する。一人一人の偶発的な感覚の発信(表現)の集積が瞬間、瞬間を構築していくさまが音や光のメディアによる極端な環境設定により考えられない程のスピードで変容していく。」(47〜48頁)

《LOVERS》では、古橋のイメージが、黒い壁面をゆっくりと歩き続けているが、ちょうど鑑賞者の手前を通るとセンサーが反応して、彼は一瞬こちらを見つめ返し、鑑賞者に抱きつくような素振りを見せたかと思うと、後ろに倒れ込み闇のなかに消えてしまう。古橋が倒れこんでいくスクリーンの向こう側の世界は、身体からも情報からも解放された公平な場所だろうか。ここでは消えたと思った古橋の姿はやがて再び現れるので、消滅の美学よりは、あちらとこちらのあいだの境界を軽業師のように行き来する越境性が勝っていると言ってもいいだろう。

あの頃から20年以上経ったのち、私たちが住む世界では、情報資本主義のみが国境を超える一方で、暴力や恐怖が蔓延しさまざまな心理的・物理的な分離壁がますます高く築かれるようになってしまった。ちょうど古橋の文章を読み返していた6月12日に、オーランドの悲劇が耳に入った。「Love will always win」という犠牲者への哀悼のメッセージや各地でのパレードの情報がSNSを駆け巡ったが、愛を旗印に私たちがともにラインを飛び越えようとするのを、古橋もまた永遠に見守っているはずだ。

いしたに・はるひろ

京都市立芸術大学 芸術資源研究センター研究員

(2016年7月9日)

〈展覧会・イベント情報〉

古橋悌二《LOVERS-永遠の恋人たち》をめぐる―|展示|修復資料展示|ナイトパーティ|トークイベント|二夜連続ダムタイプ作品上映会

2016年7月9日[土]–7月24日[日] 京都芸術センター