ダミアン・ジャレ+名和晃平『VESSEL』世界初演

© Damien Jalet|Kohei Nawa, VESSEL 2016 Rohm Theater

All the photos by Yoshikazu Inoue

小崎哲哉

真っ暗な舞台に、ボリューム感を持った白い装置が浮かび上がる。地面にぽたりと落ちた花のようにも、小さくて平らな島のようにも、噴火口のようにも、女性器のようにも見える。正面から見ると左右対称で、周囲が低く盛り上がっている。それは花弁を支える萼(がく)のようにも、島を縁取る崖のようにも、火口縁のようにも、陰唇のようにも見える。中央は少し窪んでいて、真ん中に泡が生起しているようだ。これが「vessel」(器)だろうか。静かな、しかし不穏な響きの音楽が、何かの前兆のように奏でられている。

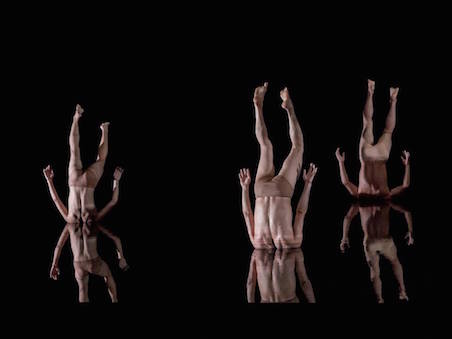

「器」を囲む闇はわずかに揺れている。ただの暗い床に思えた舞台面には、実は本水が張られていた。そこに肌色の塊が3つ浮かんでいる。微細に揺れる塊は、暗い水面に映り込んで、上下対称形の巨大な昆虫か異形の獣に思える。上手の塊から足先が出てきて、ほぼ全裸のパフォーマーが3人、あるいは2人ずつ組み合わさったものだとわかった。

上手の塊から離れたパフォーマーは背中を水に付けたまま。ずっと仰向けだが、両腕を組んで頭部を隠しているので顔は見えない。腹筋、背筋と両足の屈伸力だけで、生まれたばかりの蛇か蛭のように水面を移動する。他のパフォーマーも動き始め、波紋が広がって白い器に影を落とす。音楽は徐々に高まり、上手のパフォーマーがもう1人を抱え上げ、水面に打ち下ろした瞬間に衝撃音が響きわたった。

上手の塊から離れたパフォーマーは背中を水に付けたまま。ずっと仰向けだが、両腕を組んで頭部を隠しているので顔は見えない。腹筋、背筋と両足の屈伸力だけで、生まれたばかりの蛇か蛭のように水面を移動する。他のパフォーマーも動き始め、波紋が広がって白い器に影を落とす。音楽は徐々に高まり、上手のパフォーマーがもう1人を抱え上げ、水面に打ち下ろした瞬間に衝撃音が響きわたった。 この音を機に、舞台は一気に静から動に転ずる。3つの塊は激しく動き、水しぶきが飛び散る。塊はばらばらになり、最初に動き出したパフォーマーは立ち上がり、他の6人は逆立ちをする。といっても、首と後頭部は水に付けているので、顔は観客には決して見えない。立ち上がったパフォーマーは、頭を後方に反らせたまま腕をダイナミックに振り回す。逆立ちの6人は両足をわずかに広げ、左右に揺らすので水生植物が風に吹かれているようにも見える。工場の機械音のような音楽が反復される中、全員が倒れ込んで暗転。

この音を機に、舞台は一気に静から動に転ずる。3つの塊は激しく動き、水しぶきが飛び散る。塊はばらばらになり、最初に動き出したパフォーマーは立ち上がり、他の6人は逆立ちをする。といっても、首と後頭部は水に付けているので、顔は観客には決して見えない。立ち上がったパフォーマーは、頭を後方に反らせたまま腕をダイナミックに振り回す。逆立ちの6人は両足をわずかに広げ、左右に揺らすので水生植物が風に吹かれているようにも見える。工場の機械音のような音楽が反復される中、全員が倒れ込んで暗転。 次のシーンからは、パフォーマーたちは前屈みになり、両腕を組んでその間に首を入れて動き始める。肩甲骨と筋肉がつくり出す窪みが影になって目のように見える。腰の窪みが目のように、したがって背中全体が長い顔のように思える瞬間もある。両手はぶらぶらと振ったり、くるぶしをつかんだりするときもあるけれど、それ以外のときは顔の下半分の輪郭みたいだ。そのように感じた瞬間から、舞台の上を動き回るのは人間ではなく、上体が巨大化した2本足の不思議な生き物にしか思えなくなる。

次のシーンからは、パフォーマーたちは前屈みになり、両腕を組んでその間に首を入れて動き始める。肩甲骨と筋肉がつくり出す窪みが影になって目のように見える。腰の窪みが目のように、したがって背中全体が長い顔のように思える瞬間もある。両手はぶらぶらと振ったり、くるぶしをつかんだりするときもあるけれど、それ以外のときは顔の下半分の輪郭みたいだ。そのように感じた瞬間から、舞台の上を動き回るのは人間ではなく、上体が巨大化した2本足の不思議な生き物にしか思えなくなる。*

『VESSEL』はきわめて野心的な作品だ。振付家のダミアン・ジャレと彫刻家の名和晃平が目指したのは、身体の彫刻化にして彫刻の身体化だった。結果は素晴らしく、これまでに誰も観たことのなかったであろう身体と動き、それに美術が生み出されている。インパクトのある視聴覚体験として記憶に残る作品となるだろう。だが、それだけではない。ジャレは、ケルト文化、バリやアイスランドの火山信仰、日本の古神道や修験道などに関心を抱き、長年にわたってリサーチを続けている。日本では、ダンサーのエミリオス・アラポグルとともに富士山などの聖山に登り、屋久島の原生林を歩き、出羽三山では山伏と一緒に修行を行った。地獄から悟りに至るまでの10段階から成る修験道の儀式からはダンテの『神曲』が思い出され、「自分自身の喪に服したあと、生まれ変わって胎児として山に孕まれ、山頂に至るまでの10日間に、誕生までの段階を徐々に経てゆく」という別の儀式は「とてもセクシャル」に感じたという(2015年7月1日。名和晃平との対談)。これらの体験を経て2014年に発表した『Yama』や、ジル・デルマスとともに制作した映画『Ferryman』は、『VESSEL』を準備するものだったと言えるかもしれない。

一方、名和は京都市芸大在学中に、仏像や神像を観に京都・奈良の神社仏閣を何度となく回ったという。目的は、聖なるものに対する畏敬の念が失われてしまった現代において、アーティストにどのような作品がつくれるのかを考えること。多くの名和作品から、現代的に変容した聖性が認められるのは、この経験があったからこそだろう。既存のオブジェを透明のガラスビーズで覆う『PIXCELL』シリーズの内、鹿の剥製を中に入れたものはとりわけ聖性感が強い。古来、鹿が神獣と見なされていることもあって、「生」にじかに触れることが難しくなった現代社会への批判とともに、圧倒的なオーラが感じられる。

当初は「生命」や「細胞」をテーマとしていたという『VESSEL』は、京都で議論や素材の探究を重ねる内に、死や再生や聖性をも主題に含み込むようになっていった。観客が目にするのは実際、水に浮かぶ謎に満ちた白い器であり、日本の鹿踊りやバリ島のバロン・ダンスに触発されたとおぼしき振付であり、パフォーマー、美術、音楽、照明の総体が生じさせる世界の創生のような、それが言い過ぎなら生命の生成のような、何事かはわからないが、おそろしさとかたじけなさを同時に放つ何ものかである。

『VESSEL』の背後にあるのは、『古事記』をはじめとする各国の創世神話や、ジョルジュ・バタイユの『無頭人(アセファル)』や、文化人類学からバイオテクノロジーに至る人文・自然科学研究の成果であるだろう。例えば後半、無頭のパフォーマーは全員が白い器に乗ってうずくまり、その内の1人が器の中心から液体とも固体とも付かない白い物質を掻き出して、無頭の上体に塗り始める。ぬるりとした物質は、乳やスジャータの乳粥にも思えるが、メラネシア全域に見られる精液万能信仰に想を得たものかもしれない。

身を寄せ合った無頭人は、7人から5人、5人から3人と数を減らし、2人だけが残る。絡み合っていた2つの体は離れ、1人が立ち上がって頭部を上げ、白い皮膜越しに顔を初めて見せる。しかしこの有頭のパフォーマー(森山未來)は、上体を揺らし続けた挙げ句、結局は器の中に身を沈めてしまう。『風の谷のナウシカ』のファンなら戦うことなく倒れた巨神兵を、『古事記』や『日本書紀』の読者であれば、イザナギとイザナミの間に最初に生まれながらも、不具であったために流されてしまったヒルコを想い起こすことだろう。

身を寄せ合った無頭人は、7人から5人、5人から3人と数を減らし、2人だけが残る。絡み合っていた2つの体は離れ、1人が立ち上がって頭部を上げ、白い皮膜越しに顔を初めて見せる。しかしこの有頭のパフォーマー(森山未來)は、上体を揺らし続けた挙げ句、結局は器の中に身を沈めてしまう。『風の谷のナウシカ』のファンなら戦うことなく倒れた巨神兵を、『古事記』や『日本書紀』の読者であれば、イザナギとイザナミの間に最初に生まれながらも、不具であったために流されてしまったヒルコを想い起こすことだろう。 この類の作品は、主題が主題だけに、創り手の思いが余って前のめりの演出に陥りがちである。だが、基本的にダンスに寄り添いつつも、ときにそれを牽引・鼓舞する音楽(原摩利彦+特別参加:坂本龍一)、シンプルながら計算の行き届いた照明(吉本有輝子)が、人間業とはとても思えないポーズや動きを易々とこなすパフォーマーの演技を際立たせて、すごみさえ感じさせる成果を生んでいた。前半に7人の無頭人が見せるユーモラスな動きと、それを引き立てるコミカルな音楽も忘れられない。ラディカルで過剰な主題とミニマリスティックで抑制的な演出がバランスよく結合した傑作である。

この類の作品は、主題が主題だけに、創り手の思いが余って前のめりの演出に陥りがちである。だが、基本的にダンスに寄り添いつつも、ときにそれを牽引・鼓舞する音楽(原摩利彦+特別参加:坂本龍一)、シンプルながら計算の行き届いた照明(吉本有輝子)が、人間業とはとても思えないポーズや動きを易々とこなすパフォーマーの演技を際立たせて、すごみさえ感じさせる成果を生んでいた。前半に7人の無頭人が見せるユーモラスな動きと、それを引き立てるコミカルな音楽も忘れられない。ラディカルで過剰な主題とミニマリスティックで抑制的な演出がバランスよく結合した傑作である。※『VESSEL』は、2016年9月3日にロームシアター京都で世界初演された。10月15日の岡山・犬島公演を経て、2017年1月26日〜29日には横浜ダンスコレクション2017にて上演される。