福嶋亮大×福永信 クロスインタビュー 普通の会話 —『厄介な遺産 近代日本文学と演劇的想像力』と『小説の家』を前にして

構成:福岡優子

撮影:かなもりゆうこ

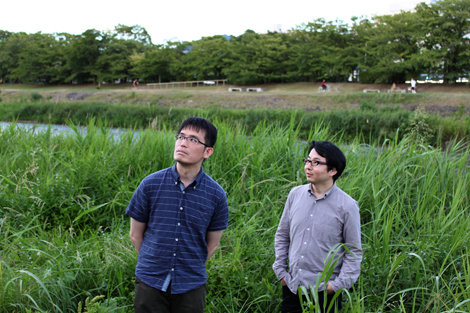

昨年、東京に拠点を移した福嶋が、京都に帰ってきた夏。親交のある2人が、久々に時間を気にせず語り合った。ごく普通の会話からそれぞれの生い立ちや文学、演劇、未来の話まで。お互いの新著を手に語り合う、双方向のインタビュー。

『厄介な遺産 近代日本文学と演劇的想像力』 『小説の家』

『厄介な遺産 近代日本文学と演劇的想像力』 『小説の家』福嶋亮大 著(2016年7月刊行) 福永信 編(2016年7月刊行)

● 小説を書き始める前に

福嶋 今日はお互いの新著の刊行をきっかけにした「クロスインタビュー」ということで、楽しみにやってきました。福永さんは実験的な小説家であると同時に、美術にも昔から親しんできて、いまもこのREALKYOTOを中心に美術批評を精力的に書かれていますね。既存のジャンル的棲み分けを撹乱するトリックスターのようなところがある。今日はその多面性・越境性の由来をお聞きできればと思います。最初に展覧会に行ったのは1980年代の半ばごろ、中学生のときでしたっけ?

福永 そうですね、デパート美術館が隆盛だったからよく行ってました。新宿にあった伊勢丹美術館(2002年閉館)とか池袋の西武美術館(セゾン美術館/1999年閉館)、大学に入ってからは東武美術館(2001年閉館)とかですね。だけど美術に興味があったというよりも、面白いものをつくる人たちがいると思ってただけでした。ウォーホルやリキテンスタイン、ヨーゼフ・ボイスとかね、そのころは生きてたんですよ。生きてるということはだいぶ僕の敷居を下げてくれるんです。

福嶋 コンテンポラリーアートに傾斜していた、一風変わった子供だったんですね。しかし、コンテンポラリーアートというと頭脳のゲームという側面も強くて、必ずしも直感的に理解できるとは限らない。そういう障壁をクリアしていく福永さんの感性はどこから来ているのかな。

福永 それはまったくわからないなあ。

福嶋 考えてみると、福永さんの小説にしても作品世界を頭脳的に構築しつつ、そこからスッと逃れていくような諧謔のベクトルもありますね。従来の小説のメチエだともっと描写を尽くすところを、動物的なすばやさですり抜けていこうとする。それはコンテンポラリーアートのあり方ともどこかで関連しているのかなと思うのですが。

福永 そんなことはない(笑)。よく言われるんだよね、美術大学に行ってたということで、アートと僕の本が関係あるみたいなことね。福嶋さんはちゃんといま分析して言って下さったけど、大概はプロフィールをなんとなく見て、アートっぽい小説を書いている人だとか、そんなふうになってるんだと思うんです。全然ちがう。あと美術批評を書いているというのは間違いで、僕は批評は書いたことがないんです。あれは全部紹介してるだけ、展覧会の情報がメインの記事なんですね。いまも共同通信の大阪支社配信で各地の常設展を紹介する記事を書いているけど(「福永信の常設大陸」)、それもやはり情報で、「こんな展示がある」とか「こんな作者がいるよ」ということを書いているだけなんです。で、それでいいと思っている。たったそれだけのことでも、読んでもらうのは大変なことなんだし、面白く紹介したいわけです。美術はずいぶん損してると思ってる。プレスリリースから引っ張ってきただけみたいな、つまんない「紹介」が氾濫してるじゃないですか。

福嶋 確かに。福永さんの履歴に戻ると、東京でのアート体験を経て、1992年に京都造形芸術大学の芸術学科に入るわけですね。大学時代はどういうことをされていたんでしょうか。

福永 大学に入ってやったことは、まず演劇部を仲間とつくったことですね。高校のときから演劇の世界に、ビデオを通じてではありますけど、親しんでいましたから。ちゃらちゃらしていて、言葉遊びで、深刻な話題は迂回していく演劇に惹かれたということなんです。それらは大人が演じる少年であり、虚構の世界の中で時間を浪費し、言葉を無駄遣いしていく。その果てというか消尽したあとに現れる感情であるとか、言葉を全部使い切ったあとに疲労とともに現れる言葉とか、そういうものこそが芸術だと思わされてしまった。野田秀樹の影響を強く受けながら、脚本と演出をやってました。でもね、2年くらいで劇団は解散しちゃったので、演出1回に、脚本・演出1回くらいですよ、演劇部でやったのは。そもそも最初に僕が書いた脚本はボツになり、旗揚げ公演が鴻上尚史の「朝日のような夕日をつれて」になるという、非常に不甲斐ないものになりました(笑)。そのときに書いたボツになった僕の脚本は、「始まる直前」というタイトルでいまでも自分ではいいと思ってるんだけどね、でも賛同者がいなかったの、1人も。

福嶋 福永さんが野田秀樹の言語感覚に惹かれるのはよくわかりますね。他方、鴻上さんはあまり評価していない?

福永 僕は好きじゃなかったですね。だってその芝居の中に言いたいことがあるんだから。作品そのものがメッセージではなくて、見たあとに効いてくるものを信頼していたと思うんですよ、僕は。鴻上さんの恋愛エッセイは嫌いじゃないんだけど(笑)、芝居になると弛緩している気がしますね。

福嶋 なるほど。福永さん自身の小説にしても、言葉が意味やメッセージをなさないガラクタになっちゃうところまで突き抜けていくところがある。と同時に、ガラクタのリリシズムというか、ガラクタゆえのかけがえのなさというのを言外に言おうとしているのも伝わってくるんですね。たんに言葉のナンセンス化で終わるのではなく、その廃墟から優しいアイロニーも生じてくる。

福永 子供が遊び終わって、遊び疲れたことに感動して泣いてるとかありえないし、泣くとしたら遊べないから泣くでしょ。別に子供っていうものを理想化しているわけじゃないですけど、感動っていうものがあるとしたら、遊び疲れた果てにある「早く明日来ないかなあ」であり、いま遊んでるときの自分がなくなっているような感情であり、それがいちばんの感動や面白さであると、僕は信じています。大人が欲する五木寛之的な言葉にすがって、老後の人生の不安を隠蔽していこうというような、「言葉の杖」的な世界観というのはすごく嫌いなのね。

福嶋 面白いですね。さっきの野田秀樹の話もそうだけど、福永さんは1980年代的なポストモダン文学の遺伝子をはっきり受け継いでいますね。遊戯性と攻撃性が同居している感じがする。でも、最近ではそういう作家はすごく珍しくなっていて、どっちかというと五木寛之的な真面目な作家が多い。

福永 震災以降、本当に多いんです。

福嶋 だとすると、野田秀樹的なプログラムをどう読み替えていくかは大事ですね。深刻な出来事があったからといって、エクリチュールまで重々しくなる必要はないのだから。あと、僕は演劇というのは「検証メディア」だと思っているんです。言語とか情念とか身体とか権力とか家族とか、そういう基本的な問題を舞台でもう1回考え直すためのメディア。それが最近の平田オリザ以降はあまりにもつまらない日常の再現に寄り過ぎたり、あるいはマームとジプシーみたいに少女のピュアな感情を体育祭的にスペクタクル化するばかりで、検証メディアとしての機能を総じて失っているのではないか。

それはさておき、もう1つ聞きたいのですが、造形大を卒業する段階では、文学か美術か、あるいは作家か編集者かというのは、福永さんの能力的に選べる立場にあったのではないですか。少なくとも、何の選択肢もなくてやむにやまれず小説家になったという人ではないと思うんです。ほかならぬ小説を選んだ理由はどこにあったんでしょうか。

福永 脚本の続きと思ってるところはありますね。演劇部がなくなって、1人になって、役者も演出家も舞台監督もいなくなって、その上で書くんならそれは小説だろという感じ。台本というのは、それ自体は身体性を帯びなくてもよくて、遠慮することはないわけなんです。「そこで6メールほど飛ぶ」とかト書きで書いたっていい。どう演出するかは演出家のアイデアだから。舞台監督が仕掛けをつくるとかね。むしろ脚本は役者のことを気にせず、実現不可能な方が面白いと思うんです。小説もそうなんじゃないかな。アイデアを出して「面白く読む」のは読者の仕事ですよね、小説家じゃなくて。

福嶋 福永さんが小説家としてデビューされた90年代末というと、文学では「渋谷系」が台頭した時期だし、美術でも椹木野衣氏の仕掛けた『日本ゼロ年』展(1999−2000)があったりして、コギャルやチーマーやオタクを参照しつつ文学やアートを再起動していこうという機運がありましたよね。その辺の同時代性は感じていましたか。

福永 僕はなんと椹木さんの『アノーマリー』(1992)も『909〜アノーマリー2』(1995)も見ていて、批評家が(かつてのように)批評と実践を両輪のようにやろうとしていることに感動していましたね。内容も素晴らしかった。きっと見よう見まねで椹木さんはやったと思うんです。そこがえらいと思う。彼は当時、大学にも所属してなかったし、確か友人たちとアウトバーンって会社をつくったりもして、批評家としても独特のあり方を模索していた。そんな批評家、どこにもいなかったんですよ。そんな模索しているところが好きでした。必死だったんでしょうし、いまでもあの異様な空間は覚えてますね。『日本ゼロ年』はその集大成でしょう。キュレーターで見に行くということは、それまで僕にはなかったんですけど、もっとあっていいことだと思います。トリエンナーレ的なものばかりじゃなくてね、美術館の企画展のキュレーションを文芸批評家がやるとか、そういうことはまだあんまりなさそうですけどね。少なくとも展覧会のチラシにはキュレーターの名前を入れるべきだと思う。そしたら、その人の名前目当てに行くファンだって出来るから。キュレーションというのは演出家に似ているんですよ。

「半日山のなかを馳けあるいて、ようやく下りて見たら元の所だなんて、全体何てえ間抜だろう」

(夏目漱石『二百十日』より)

● 批評を書き始める前に

福永 福嶋さんにとってものを書くってことは、ごく自然に身に付いているんですか。

福嶋 いや、自然じゃないですよ。それは相当に試行錯誤して身に付けているとしか言いようがない。そもそも、僕はろくに勉強せずに評論家になっちゃったんですよね。まともに本を読み出したのは大学の4年生からで、修士課程の2年のときに東浩紀さんの主宰していたメールマガジンに評論を投稿してデビューさせてもらったんですが、実質2年くらいしか教養の蓄積がない。だからそれ以降がものすごく大変で、20代は本当に受難そのものでした。2013年に『復興文化論 日本的創造の系譜』を書いたあたりから、ようやく自分の文体がわかってきて、安定的に言葉を出力できるようになってきましたが。

福嶋 いや、自然じゃないですよ。それは相当に試行錯誤して身に付けているとしか言いようがない。そもそも、僕はろくに勉強せずに評論家になっちゃったんですよね。まともに本を読み出したのは大学の4年生からで、修士課程の2年のときに東浩紀さんの主宰していたメールマガジンに評論を投稿してデビューさせてもらったんですが、実質2年くらいしか教養の蓄積がない。だからそれ以降がものすごく大変で、20代は本当に受難そのものでした。2013年に『復興文化論 日本的創造の系譜』を書いたあたりから、ようやく自分の文体がわかってきて、安定的に言葉を出力できるようになってきましたが。福永 でも柄谷行人さんや浅田彰さん、東浩紀さんを読みながら、自分が書くっていう転換があったわけですね。それはごく自然なことなんじゃないですか。

福嶋 批評は読むと自分でも書きたくなっちゃいますからね。やっぱり解読プログラムを自分でつくるというのは快楽ですから。ともかく最初から「自分の読みたいものを書く」という原則でやっていました。

それとは別に、僕はどうも子供のころから、この世界に存在していることそのものに対して、濃密なリアリティを持てないところがあったんですよ。社会に対して出遅れ気味の、かなり解離的な子供だったと思います。僕が最初に実存的な影響を受けたのは柄谷さんだったんですが、それは彼の1970年代の評論が(漱石論にせよマクベス論にせよ)まさに「この世界に存在していること」そのものがチグハグにしか感じられない人間について書いていたからです。同時代の映画で言えば、ヴィム・ヴェンダース監督の『都会のアリス』や『まわり道』もそうですね。一種の「凪の時代」である70年代に対しては、いまもシンパシーがあります。ともかく、僕の人生は9・11でショックを受けたその翌年の大学4年生から始まっているところがあって、それ以前はまったく知的関心はなかったですね。

福永 それ以前は、何かこういうものになろうとかあったんですか。

福嶋 京都大学の学生時代はなぜか声楽をやっていました。いまや黒歴史ですが(笑)。ちなみに、浅田さんの文章に最初に感銘を受けたのは、指揮者のジュゼッペ・シノーポリの追悼文を読んだときです(浅田彰「シノーポリを追悼する」)。当時はシノーポリとクラウディオ・アバドの振ったオペラのCDをよく聴いていたので、マーラーとフロイトを兼ね備えた音楽家としてシノーポリを読むという浅田さんの図式は刺激的でした。

福永 声楽は研究? それとも歌ってたんですか。

福嶋 恥ずかしながら歌っていました。バスかバリトンのレパートリーが多かったですね。一応その辺の音大生程度には歌えたはずです。学生時代はバスで言うとチェーザレ・シエピ(古いけど)、バリトンで言うとドミトリー・ホロストフスキー、テノールで言うとジュゼッペ・ジャコミーニが個人的なヒーローで、ホロストフスキーのリサイタルは東京まで夜行バスで聴きに行ったこともあります。でも、さすがにいまはオペラには興味ないですね。こういう過去の趣味をすべて切断していまに到っているので、回想するとかなりキツい(笑)。

福永 たしかにバリトンの感じが、読んで響いてくるみたいなことはないもんね。

福嶋 でも、評論的な文章を書くときは歌心って大事だと思うよ。息遣いやリズムのない文章にはあまり魅力を感じない。これは小説にも関係する問題で、ヨーロッパと違って日本の作家は朗読の機会が乏しいでしょう。あるいはアメリカのクリエイティブライティングでも文にvoiceを宿すことが重視されるらしいけど、いまの日本は総じてそのあたりの「声」の意識が希薄ですね。「声に出して読みたい日本語」式のマッチョイズムに抵抗するためにこそ、息やリズムへの鋭敏さが要ると思うんだけど。

福永 歌心は演劇的想像力に通じるわけですね。

福嶋 そうですね。話を批評のほうに広げると、僕は拙速な「歌のわかれ」には反対なんです。重要なのは、歌を捨てるのではなく、かといって歌にべったり密着するのでもなく、歌を一個の「抽象原理」にまで高めていくという作業ではないか。音楽で言っても、20世紀後半の先鋭な指揮者やピアニストはいわば「歌」に満ちたロマン派のレパートリーを徹底的に診断し、抽象化したと思うんですよ。日本の批評にもこの種の作業が必要だと思う。そもそも、日本文学の歴史は歌の記憶に満ちている。その記憶を無視するのではなく、冷徹に解剖していくのがスリリングで面白いんじゃないでしょうか。

「身の安全を取り戻した二人はホモソーシャルな関係に復帰し、(中略)勇ましくも楽しげなコミュニケーションに熱中することによって、かえってそれまでの社交=社会の連続性を保持している」

(福嶋亮大『厄介な遺産』より)

● 語り手と読者、向き合う視線

福嶋 では、そろそろ肝心の本の話に入りましょう。福永さんの2001年の最初の小説集『アクロバット前夜』はページの1行目が次のページの1行目に繋がり、最終ページまで行ったら最初のページの2行目に戻るという具合に、文字を「追いつ追われつ」するという奇妙な読書体験を企てた作品ですね。いわば筒井康隆の『脱走と追跡のサンバ』の新世紀版という印象も受けたんですけど、そういうかつての実験的な作家に関してはどういう印象をもっておられました?

福永 筒井康隆は読んでたから、影響があるのは当然ですね。でも、その本は装幀家の菊地信義のアイデアだから。ただ、彼が僕の原稿を読んで、この横組みのプランを決めたので、どこかでその装幀のアイデアと、僕の小説は最初から繋がっていたのでしょう。僕は家では漫画とテレビばかりで本なんて読んだことがないような子供だったんですが、小学校5年か6年生くらいのときに、早熟な友人に筒井康隆を推薦されたのが読み始めた最初です。そのときたまたま最初に手に取ったのが『虚人たち』だったということね。あれは読んでいると白紙のページがどんどん重なっていく部分があるんですけど、バカなガキにはとても面白かったわけです。

福嶋 それは今回の『小説の家』の阿部和重パートを思わせますね(笑)。

福永 新しいアイデアみたいなものを創出することが、本をつくることだと思ってしまったんですね。それは『アクロバット前夜』から今度の編著『小説の家』まで一貫してるかもしれない。阿部和重の白いページだけではなくて、岡田利規の「女優の魂」は小説か、戯曲かっていうと、もともと小説なんですよ。小説として依頼して、小説として書かれたものです。上演作品として書いたものでも、予定があって書いたものでもないんです。それがそのままチェルフィッチュの一人舞台になってしまった。非常に珍しい過程を経て出来上がった小説であり、時間を経て出来上がった演劇作品なんですよ。小説か戯曲か、どちらというのは決められないですよね、と、まるで自分の手柄のように言ってますが、岡田さんに依頼をしただけで、僕は何もしてませんけど。

福永 新しいアイデアみたいなものを創出することが、本をつくることだと思ってしまったんですね。それは『アクロバット前夜』から今度の編著『小説の家』まで一貫してるかもしれない。阿部和重の白いページだけではなくて、岡田利規の「女優の魂」は小説か、戯曲かっていうと、もともと小説なんですよ。小説として依頼して、小説として書かれたものです。上演作品として書いたものでも、予定があって書いたものでもないんです。それがそのままチェルフィッチュの一人舞台になってしまった。非常に珍しい過程を経て出来上がった小説であり、時間を経て出来上がった演劇作品なんですよ。小説か戯曲か、どちらというのは決められないですよね、と、まるで自分の手柄のように言ってますが、岡田さんに依頼をしただけで、僕は何もしてませんけど。

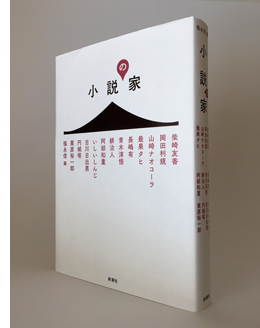

『小説の家』より阿部和重「Thieves In The Temple」

福嶋 それは一人称の仕組みを演劇の世界に引き寄せて解釈をしたということですね。そういえば、渡部直己さんが「移人称小説論」を書いているけど(『小説技術論』所収)、あれは演劇の体験を反映していると思う。そもそも、演劇にとっては一人称も二人称も三人称もない。小説のシステムに演劇的なものが入ってくるとアナーキーな「移人称」が出てくるということじゃないかと僕は推理しています。

あと、日本の作家は三人称的なリアリズムはそれほど得意じゃないと思うんです。これは谷崎潤一郎が「春琴抄後語」で書いているけど、日本の作家は歳を取ってくると心理描写や会話を書くのがだんだん面倒になってくる。で、1人の語り手の語りですべての現実を覆い尽くそうという横着な書き方に向かいがちなんだ、と。それこそ筒井康隆を主要な担い手として日本でメタフィクションが栄えたのも、こういう客観性のない「語り」の強さと関係しているのではないか。

福永 たしかに一人称はいちばん演劇的かもしれないね。1人が語っているという設定だから、そいつの前には読者しかいない、読者の前にも語り手しかない、というわけで、それは舞台と観客席の関係と同じだと思います。

福嶋 1人が語るといえば、一人称というわけではないですが、落語があります。福永さんは「笑い」をとても重視されていて、文章には常にユーモアが漂っている。いまの純文学には珍しいですが、日本近代文学の原点に落語があったことを思えば、福永さんは実は「正統派」の作家だとも言えます。文学の笑いの力やその現状についてどう思われますか。

福永 いや、僕の書くものには落語の構築性はないから漫才ですね。漫才は断片をぶつけ合っていくでしょう。そして5分そこそこ、短いでしょう。落語は長いですから。僕の書くのはやはり「正統」じゃないですよ。

福嶋 そういえば、福永さんは昨年イスラエルの作家エトガル・ケレットとla kaguで対談されていましたよね。重厚な物語を紡いでいくというよりは、炉端でいろんなアネクドート(小話)を親しく語りかけるようなケレットの口調は、福永さんとどこか似ている気もします。ヨゼフ・クロウトヴォルの『中欧の詩学』にもあるように、歴史がどんどん分解してしまう小国では、小ぶりのアネクドートが歴史の代わりになるってこともあるわけですね。文学の「語り口」について工夫されていることはありますか。

福永 ケレットさんの本(『突然ノックの音が』『あの素晴らしき七年』)は、彼がものを書く場所がそうであるように、常に死というものが真ん中に居座っています。それは寿命といった類の死ではなくて、人間の権力や人間による暴力によって突然奪われる死ですね。つまり、人間が防ぐことのできる死です。彼はそれを描くわけですが、悲しみのほうには触れないわけですよ。死の隣にはいつも悲しみが控えており、人は死という出来事を悲しみによって迎えるわけです。そういう「演出」が昔から文学ではやられていた。けれどケレットさんは「うん、確かに死の隣には悲しみがあるけど、もう一方、死の反対側の隣には、笑いがあるよ」と、そんなふうな感じの短編を書くわけです。本当に吹き出すような面白さがある。死と隣り合わせの笑いというのは、すごく強いことなんですね。チャップリンと同じですよ。大野裕之さんの『チャップリンとヒトラー メディアとイメージの世界大戦』は、福嶋さんも一昨年に受賞されたサントリー学芸賞を昨年受賞したけれど、チャップリンが本当にヒトラーに「勝った」こと、喜劇映画の力によって勝利したことを指摘しています。ケレットさんの本も同じですね(ちなみにケレットさんはチャップリンに顔立ちも似てると思います)。笑いでもって、死の「死」を宣告している。僕の書く本にそんな彼と似たようなところもあるのだとすれば、それはうれしいですね。

鴨川がなければこうした写真は撮影できなかった。鴨川に感謝する

●『こんにちは美術』以後

福嶋 ところで、福永さんは「編集者」的な顔も持っていますね。福永さんの編著としては今回の『小説の家』以前に『こんにちは美術』(2012年)という本があるでしょう。現代美術を子供にもアクセスできるようにした、それでいてクオリティは決して落とさないという意味で、出色の出来栄えだと思います。かつての福永さんみたいに鋭敏な中学生もいるわけだから(笑)、子供だからといって幼稚な絵を見せておけばいいというわけではない。本当は大人と子供の領分そのものを突き崩していく必要がある。例えば、最近『造形思考』が文庫化された(福永さんが『ちくま』で読み応えのある書評「パウル・クレーの白熱講義 絵は終わらない!」を書いていましたけど)パウル・クレーがやったのもそういうことですよね。

福永 その通りだと思いますね。面白いのは、子供と呼ぶことができるような時期というのは過ぎ去るということですよね。だから「大人」というのも、ずっと大人ということになってるけど、過ぎ去っていってるわけです。何か別のものになってるんじゃないかなと思う、ほんとは。子供っていうものを考えの中に繰り込むことで、大人もいまある大人像から逸脱していけるというふうに思います。子供には有名無名が通じないんですね。主役も脇役も区別がない。アーティストの誰それを入れる、入れないというのが、大人の目では重要なんですけど、子供の目にはそんなことはまったく関係ない。これは本当に大切なことだと思う。作者名ってものすごい強い情報量を持っているでしょう。作者名を見てすべてが終わるというところがある。そんな馬鹿げたことは本当はないんですよ。でも、そうなってしまう。だから子供が見てるっていう目で、大人が見れたらいちばん最高なんですけどね、という気持ちを込めて『こんにちは美術』を編集したんですけどね。

福嶋 とても大切なお話ですね。現代美術のゲームは得てして大人中心になっていくわけだけど、それを突き崩すものとして子供の存在がある。逆に言えば、子供の眼にさらされても負けないというのが、本当に強い作家なんでしょうね。『こんにちは美術』に入っている岡﨑乾二郎氏の絵とか見ると、そういうことを感じます。

そういえば、『厄介な遺産』でもちょっと触れたけど、江戸時代の演劇や読本はどうやら母系的な経路によって伝達されていたようなんですね。例えば、坪内逍遥の演劇の素養は母親譲りだし、円地文子も馬琴を祖母に読み聞かせられている。いまで言うと、24年組の少女漫画がそれと似ていて「お母さんが好きだから萩尾望都や大島弓子を読みました」っていう学生が勤務先にも結構いるんですよ。母と娘の葛藤のテーマを描いた24年組の漫画が、いまや母から娘に伝承されるっていうのもすごく面白いんですけど。

福永 なるほど、そうですね。

福嶋 社会学のメディア論というのは、様々な家庭を横断する水平的なコミュニケーションを考えがちだけど、いま言った馬琴とか24年組の例が示しているのは、むしろ家庭内の垂直的な文化伝承の問題なんです。ある意味で宗教の伝承に近いのかもしれない。これは結構大事なことで、のっぺりと平準化されたコミュニケーションに抵抗できるのは、実は母親から伝えられてきた文化なんじゃないか。『こんにちは美術』も親と子供を同時に居合わせることによって、タテの伝承をつくろうとする本でもあると思うんです。

福永 よくわかります。『こんにちは美術』のときよく思い浮かべてたのは、お母さんが子供の肩越しに読んでいるイメージです。ゲームするみたいにね、キャーキャー言いながら一緒に読むということですね。書かれてない言葉も口から出ちゃうみたいな、フシギな朗読みたいなことを考えていたんです。美術館でも、そうであってほしいんだよな。だって美術館ではまるで「黙読」してるみたいな観客ばかりじゃないですか。もっとワイワイしゃべるのがいいと思うんです。お静かに、みたいなルールがあったりするけど、そんなルール、破ればいいと思う。僕は、長嶋有さんとか物書きの仲間たちと美術館やギャラリーに行って一緒によく見てたんですね、スーダラ鑑賞って呼んでたけど、とにかく、あーだこーだしゃべるんですよ。ここでいましゃべってるような、思いついたことをね、みんなしゃべる。すると、ふだん見えてなかったものが見えてくる。1人で見てるときより、そりゃ見落としはありますよ。でも、そんなのまた1人で見に来ればいいんだから。しゃべってるとたまに怒られたりするけど、子供のときだって、遊びっていうのは怒られることとの緊張関係にいつもあった(笑)。静かに鑑賞したかったのに、というお客さんがいたら、「そういうことも人生にはある」とね、これが生きるということですよ、と言えばいいんです。『小説の家』だって、いわゆる「大人」の読者は文句を言い出しそうなことをやっていて、相当ルール違反をしてますけどね。

福嶋 でも、前に山梨県立美術館に行ったときは、学生のボランティアスタッフにずっと隣で話しかけられて閉口した(笑)。ともあれ、普通の出版の常識を壊している『小説の家』は、刊行までに大変苦労がおありだったと聞きましたけど、できあがってみると非常に福永さんらしい、良い意味で子供っぽい「たくらみ」に満ちた本なんじゃないですか。

福永 うん。「こういう本があってほしい」というのは割とふだんからずっと考えてることではあって、それは僕が書く小説のアイデアとほとんど混ざっちゃってると言っていいかもしれないです。自分らしさは出てしまってると思う。

福嶋 謝辞が一番キャラ立ってますからね(笑)。

福永 やってみたかったんですよ。謝辞を書くこと自体をメチャクチャ意識して書きました。それであんな長い謝辞になった。役づくりがオーバーというか、今日の話で言えば、芝居がかってるんですよね、僕は、どうやら。

この本はアートワークが大きな存在としてあるし、それなしでは成り立たないんだけど、タイトルはあくまで『小説の家』というふうに平凡な感じにしているのが大事なところなんです。「こんなのよくあることだよ」と言いたかった。文学にとってはふつうのこと、そう思ってるんですよ。

福嶋 それこそ谷崎潤一郎にしても、鏑木清方、棟方志功、小出楢重らの挿絵とのコラボレーションもあったわけだし、もっと広く言えばラファエル前派でもシュルレアリスムでも、文学作品の挿絵が画家にとって実験的な意味を持ったりする。その点で、文学というのは単体の作品である以上に、芸術の大きな「入れ物」でもあったと思います。今回の『小説の家』は挿絵と文学を出会わせて、文学の度量をもう一度広げていこうという本ですね。福永さんとしては、そういう遊びはまだやり尽くされていないというか、発展の余地があると思っているわけでしょう。

福永 そうですね、読者が驚く限りは。むしろ、小説だけの本が異様に思えるくらいになればいいと思いますね。「絵がないの?」って逆に驚くみたいな、それくらいになればいいんじゃないかな。小説は読むのに時間がかかるし、絵や写真は時間をかけて見るのが逆に難しい。同じページに共存するのは大変なことなんですね。勘違いでしか成り立たないくらい。ただ、勘違いというのは大事で、そこからアイデアが生まれるんだと思う。『小説の家』はそういうところから始まってるんです。

京都がなければふたつの才能が出会うこともなかった。京都に感謝する

● 歴史への匍匐前進

福永 福嶋さんは書き下ろしをすることができる稀有な批評家ですね。最初の本(『神話が考える ネットワーク社会の文化論』)からそうでしょう。あれは「ユリイカ」に連載されたものが原型だけど、全面的に書き直していましたね。本という単位でものを考えている。そういう物書きはほとんどいないですよ。しかもその都度、ある1つの言葉にこだわるでしょう。それは「神話」であり、「復興」であり、新刊では「演劇」なわけですが、この「演劇」という言葉を選ばれた理由なんかも含めていろいろお聞きしたいです。

福嶋 今回の本は『厄介な遺産――近代日本文学と演劇的想像力』というちょっと変わったタイトルにしてみたんです。ひとことで言うと「不快なもの」がいかに反復されるかを分析した本ですね。ここで言う不快なもの、つまり「厄介な遺産」とは演劇のことです。例えば、漱石も逍遥も谷崎もそれぞれ演劇(特に江戸時代の歌舞伎や浄瑠璃)に対する批判をやっている、にもかかわらず自分の書くものには、悪霊じみた「演劇的なもの」をどうしても導入しちゃうわけです。個々の作家の計算を超えるものをつかむのが批評の仕事だとすると、今回はストレートに「批評」の本を書いたつもりなんですけどね。

福嶋 今回の本は『厄介な遺産――近代日本文学と演劇的想像力』というちょっと変わったタイトルにしてみたんです。ひとことで言うと「不快なもの」がいかに反復されるかを分析した本ですね。ここで言う不快なもの、つまり「厄介な遺産」とは演劇のことです。例えば、漱石も逍遥も谷崎もそれぞれ演劇(特に江戸時代の歌舞伎や浄瑠璃)に対する批判をやっている、にもかかわらず自分の書くものには、悪霊じみた「演劇的なもの」をどうしても導入しちゃうわけです。個々の作家の計算を超えるものをつかむのが批評の仕事だとすると、今回はストレートに「批評」の本を書いたつもりなんですけどね。福永 常識として通っている歴史に対する嫌悪というのは、前の著作(『復興文化論』)でも強くあったよね。公式な歴史というものがどこかにあって、それらが固定されてあるというものに対して、福嶋さんは不満というか嫌悪というのがすごくある。1つの歴史をつくり直す、語り直すというのがあったと思うんですよ。今回の本でも文学史や1人の作家のこれまでの読まれ方に対する不満があったわけでしょう。

福嶋 それはありますね。僕はジョイスふうに「歴史は悪夢だ」と考えています。もうちょっと厳密に言うと、人生というのは一方で単にランダムな事故の連鎖で決まっていくものであって、それは歴史とはまったく関係がない。にもかかわらず、他方では歴史の負荷からは絶対に逃れられないという信念もあるわけです。

しかも、その場合の「歴史」というのは、いわゆる「美しい日本」ではなくて、むしろ悪夢的・悪霊的なアポリアとして捉えるべきではないか。進歩主義者だったら、悪夢だろうが何だろうが、過去のダメな部分はきっぱり断ち切って新しい近代的世界に向かいましょうとなるわけだけど、僕はそれにはどうも乗れない。かといって、「美しい日本」が好きな単細胞の保守主義者にもなりたくない。そこで、進歩主義でも保守主義でもない形で「悪夢的歴史」を語りたいというのが今回のコンセプトなんです。

福永 福嶋さんは、正史と言われているものに対して根本的にリアリティも持ちえないし、嫌悪するんですね。

福嶋 原理的には、どんな歴史観も改訂され得るものですからね。そもそも、ヴィーコ/サイードふうに言えば、人文知というのは「人間精神の誤りやすさ」ゆえの歴史の改訂可能性を前提にしている。現に、男性/白人/西洋/異性愛/ロゴス中心主義的な歴史観の書き換えが70年代以降に進んだわけです。ところが、いまはそういうリビジョニズムも陳腐化してしまった。そうすると今度は「文学とは芥川賞だ」などと言って憚らない佐々木敦の『ニッポンの文学』みたいに、中立性を装った権威主義への反動的回帰が起こることにもなる。結局「価値の改訂」が滞ると、人文知は死んでしまうんですよ。

福永 でも、結局、新たな真実が発見されたという読まれ方になっちゃうんじゃないですか。

福嶋 そうかもしれません。まぁ、現実にはアナーキーでいい加減なやり方で歴史は決まっているような気もするけれど、本を書くときは、それなりに一貫した「真実」の歴史の流れがあることにしないとうまくいかないので(笑)。ある程度は仕方ないですね。

京都があったとしても、都にならなければふたりの出会いはなかった。桓武天皇に感謝する

● 小説という演劇/近代文学以後

福永 この本を読むと、ものすごく説得されてしまうんですよね。これから文学を読むときに、すぐ口から「演劇的」って出ちゃうくらい強い影響力を持っていると思います。

福嶋 いや、それは騙されているだけかも(笑)。

補足的に言いますと、日本文学は総じて「人間」が希薄な感じがするんですよ。例えば中国には杜甫がいて、杜甫に憧れた詩人として日本には松尾芭蕉がいるわけですけど、吉川幸次郎が書いたように、2人の旅の仕方は全然ちがうんですね。戦乱の世界を家族連れでサバイバルするためにあちこち旅をしていたというのが杜甫のあり方。他方、芭蕉のやったのは独身者の旅行であって、文学も暗示的なミニマリズムです。それが一概に悪いとは言わないけど、やっぱり人間の捉え方として日本の詩は弱点も大きい気がする。

和歌が典型ですけど、日本文学は「人間のいない風景」に引き寄せられる傾向が強い。僕はそれには昔から反発があって、日本文学にとってはむしろ人間というノイズとどう向き合うかが、重大なポイントだと思うんですね。したがって、いきなりポストモダン的な非人間主義に行くのには賛同できません。むしろ、上田秋成の晩年の「樊噲」(『春雨物語』所収)のように、新しいタイプの身体性と格闘した作品に革新性を見たい。

福永 そういう意味でいうと、演劇はどうしたって人間を省くことはできないですよね。

福嶋 そうです。加えて、近代日本では特に、演劇は文学史の中の難民みたいなところがある。近世は演劇の力がとても強かった。しかし、近代の散文=小説の時代になると、日本の演劇的想像力は(むろん寺山修司や野田秀樹のような文化的ヒーローもいたとはいえ)概して周縁的な地位に甘んじてきたところもある。今回の本では、そういう「価値の浮き沈み」に見舞われた存在を文学史に位置づけ直すのが面白いと思ったんですよ。

福永 『厄介な遺産』では登場人物や語り手の存在を、演劇における観客っていう存在に言い換えると同時に、読者が、演出家である小説家の書いた世界の「観客」になっているという書き方をされてますよね。

福嶋 そうですね。僕は「観客」をたんに極楽とんぼの存在に収めたいわけではなくて、どちらかというと「世界に入れない存在」の一類型として位置づけたいんです。これは本でも書きましたが、戦後日本では文学でも映画でもアニメでも「牢獄から出られない」という「囚人的存在」をいろんな作家がいろんな形で反復してきた。しかし、そこにはカフカの主人公のような「難民的存在」が欠けていたと思います。囚人的存在は「この偽物の世界に閉じ込められているからその外部に出なければならない」と考えるわけだけど、難民的存在は「この世界から弾かれているから入らなければならない」と考える。戦後日本社会は前者の想像力がリアリティを持った時代で、大江健三郎や村上春樹もそのパラダイムに属していた。しかし、そろそろ次の「ポスト戦後」のパラダイムとして、後者の「世界に入れない存在」をどう考えていくかが重要だと思います。

あと、小説家の演劇的想像力に関して言うと、僕は「演出力」の問題も重要だと思うんですね。例えば、漱石や谷崎は「シーン」をつくる能力がとても高い。漱石の『こころ』ではKが自殺した後の部屋が血まみれになってる場面とか、谷崎だとトイレのなかでベルクソンについて一生懸命考えたりするところですね(「異端者の悲しみ」)。石原慎太郎も「シーン」の作家でしょう。障子に性器を突き立てるとか(笑)。というか、もはや『太陽の季節』なんてそのシーンしか我々は知らないわけだけど、それでもいいんですよ。読者の記憶を操る「演出力」は、これまで不当に軽視されてきたと思います。

福永 物語を置き去りにしても「観客」の頭に居残り続けるような印象的なシーンをつくる能力ということですね。それが福嶋さんの判断では、まったく落ちているということなんですか。

福嶋 どういう場面にどういう人間を集めて何をさせるかという演出家的才能は、いまの小説では総じてかなり落ちていると思います。そうすると、小説もなかなか読者の記憶に残りにくいのではないか。もちろん、あざとい演出をやれということではないですけどね。

写真を撮影したのは、アーティストでREALKYOTOのスタッフでもあるかなもりゆうこである。

深く感謝する

● 未来が始まる前に

福嶋 『厄介な遺産』を書いているとき、僕は英文学者の高橋康也氏の本を座右に置いていました。彼はルイス・キャロルやベケットみたいに、それこそ言葉がペラペラのトランプのようになってしまうナンセンスな世界を研究した人です。でも、その後、彼はシェイクスピアに戻るわけです。西洋文明の意味の袋小路を突き詰めてやった後、近代の発端であるシェイクスピアの豊かさを改めて思い出そうということでしょう。同じように、漱石や谷崎の豊かさを思い出しつつ、馬琴や秋成まで含めて「近代」を再定義しよう、というのが僕なりの戦略だったんですけどね。

福永 そうですね。福嶋さんの本はオリジナリティに溢れているんだけど、それと同時にたくさんの注釈があって、参考資料、関連資料の具体的な一文を辿れるようになっている。参考図書といった曖昧さではなくて、具体的にこの箇所で光ったという、他人の本が書いてある。資料的なものや他人が書いたものを自分が書いたように見せるのではなくて、自分の本の中で他人の存在というものを強調しますね。読解の中で次々と現れる固有名詞に光を当てていく。そこで、読者はいくつもの大きなヒントをもらえるわけですよ。しかもそれは文学には限られてない。読者へ機能させるページのつくり方というのですかね、読者がここから別の世界に足を踏み入れる具体的なチャンスや可能性を本を開く中で広げていくことができる。

福嶋 ありがとうございます。まぁ、1冊の本はバーッと読んで、2つか3つ、ほかでは買えないお土産を得られればいいんですよ。それくらいの歩止まりで考えておくべきであって、頭から尻尾まで理解しようなんていうのは本の読み方として拙劣だよね。書き手としては、その2つ3つのお土産が読者によってバラバラであってくれれば十分だと思っています。

『厄介な遺産 近代日本文学と演劇的想像力』より

福永 読み取れない部分があるから豊かだってことですね。しかし福嶋さんはものすごく徹底的に書いているので誤読の可能性はほとんど排除されてますよね。しかも釘を刺すみたいに最後に5つの論点が提起されている。その前で終わっていいはずなのに、付け足してるんですよね。

福嶋 確かに蛇足だったかもしれません。ただ、最近はもう新聞やなんかで書評を書く人はどうせ最初と最後しか読まないんですよ(笑)。だったら、最後に全部まとめておいてあげますよ、というのが僕の親切心だったんですけどね。5つグリグリとポイントを書いておけばさすがに読み飛ばさないと思うので。

福永 しかしあれはえらく極端なまとめで、整理されながらも豊かに錯綜したこの本を一生懸命読んだ読者からすれば裏切りにも近い(笑)。

福嶋 そうかもしれないけど、残念なことに、そんな勤勉な読者はほとんどいないんですよ。投げ遣りなコメントですけど(笑)。ともかく、有意味な文芸批評の本を1冊成立させるのは、どんどん厳しくなっていると感じます。

文学は真実を語るメディアでなくて、価値の移転を引き起こすメディアだと思うんですよね。特に、日本はその傾向が著しい。『源氏物語』とか『平家物語』なんて日本人は由緒正しい古典だと思ってるかもしれないけど、当時の中国基準で言ったらただのサブカルチャーだよ(笑)。結局、ある場所で調達してきた知を、別のなじみやすい媒体で高く売るっていう商人みたいな振る舞いを日本人は昔からずっと要求されてきたわけで、だからこそ『平家』とか『太平記』みたいにどこの誰が書いたのかもよくわからんサブカル的なテクストに、文明の精華を封印してきた。批評家はこの商人としての日本人、というか「転売屋」の純粋形態みたいなもので、剰余価値の捏造だけを根拠にしている悲しい存在なんですよ。

福永 いや、とても誠実な言葉だと思いますね。

福嶋 考えてみると、いまの日本人は「時間」を失くしつつあると思う。10年先の未来ですら、さまざまなリスクのせいで闇に包まれている。テロと放射能というのは、結局「時間の殺戮」をもたらすものだった。他方、どんな過去があっていまの自分たちがいるのかも、もはやひどく茫漠としている。だから、せめて文学や芸術には時間があってほしい、というか時間をつくる義務がある。そのときに、僕はマイナーな作家をつなげてちょっと変わった歴史をつくりましたっていうのは嫌なんです。常に表街道で勝負したい。文芸批評は保守的な革新主義でしかありえない。未来は本当に瓦礫しかないと思っていたら評論なんて書けないです。もちろんぐちゃぐちゃの未来かもしれないけど、そこに文明の悪霊と化した文学をねじ込んでやればよい。この期に及んで文芸批評をやるなら、それくらいのモチベーションでいいと思っています。

本文の構成を担当したのは辣腕編集者の福岡優子である。

福永、福嶋、福岡の「三福」および、優子とゆうこの「ダブルYUKO」に感謝する

このキャプションの文体は『小説の家』の「謝辞」のパクリである。

同書の編者で、めっちゃ面白い「謝辞」を書いた福永信に感謝する

(2016年8月10日、吉田屋料理店にて/2016年10月27日公開)

福嶋亮大(ふくしま・りょうた)

1981年、京都生まれ。文芸批評家。立教大学文学部助教。著書に『神話が考える ネットワーク社会の文化論』、『復興文化論 日本的創造の系譜』(サントリー学芸賞受賞)。最新刊は『厄介な遺産 近代日本文学と演劇的想像力』(いずれも青土社)。

REALKYOTOに「香港デモ見聞録」を寄稿。また、渡部直己との対談「高熱の京都 テクスト論から少し離れて」を行っている。

福永信(ふくなが・しん)

1972年、東京生まれ。小説家。著書に『アクロバット前夜』(リトルモア)、『コップとコッペパンとペン』(河出書房新社)、『星座から見た地球』(新潮社)、『三姉妹とその友達』(講談社)、『星座と文学』(メディア総合研究所)。共著に『あっぷあっぷ』(講談社)、編著に『こんにちは美術』(岩崎書店)がある。編者を務めた『小説の家』(新潮社)が最新刊。

REALKYOTOでブログ執筆中。https://realkyoto.jp/blogs/fukunaga_shin/