プロフィール

浅田 彰(あさだ・あきら)

1957年、神戸市生まれ。

京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長。

同大で芸術哲学を講ずる一方、政治、経済、社会、また文学、映画、演劇、舞踊、音楽、美術、建築など、芸術諸分野においても多角的・多面的な批評活動を展開する。

著書に『構造と力』(勁草書房)、『逃走論』『ヘルメスの音楽』(以上、筑摩書房)、『映画の世紀末』(新潮社)、対談集に『「歴史の終わり」を超えて』(中公文庫)、『20世紀文化の臨界』(青土社)などがある。

最新のエントリー

- 19.05.01 昭和の終わり、平成の終わり

- 19.03.29 原美術館のドリス・ファン・ノーテン

- 19.03.07 マックイーンとマルジェラ――ファッション・ビジネスの大波の中で

- 18.12.07 映画のラスト・エンペラー――ベルナルド・ベルトルッチ追悼

- 18.11.03 トランプから/トランプへ(5)マクロンとトランプ

アーカイブ

- ▼2019年5月

- ▼2019年3月

- ▼2018年12月

- ▼2018年11月

- ▼2018年10月

- ▼2017年5月

- ▼2016年2月

- ▼2016年1月

- ▼2015年8月

- ▼2015年6月

- ▼2015年4月

- ▼2015年3月

- ▼2014年12月

- ▼2014年11月

- ▼2014年10月

- ▼2014年9月

- ▼2014年7月

- ▼2014年6月

- ▼2013年9月

- ▼2013年4月

- ▼2013年3月

- ▼2013年2月

- ▼2013年1月

- ▼2012年11月

- ▼2012年10月

- ▼2012年9月

原美術館のドリス・ファン・ノーテン

ドリスはメゾンを買収から守り、インドの刺繍職人まで含む多くの職人たちのネットワークに支えられて、自らも職人的な仕事を着実に続けていく。私生活でも、庭の手入れをして摘んできた花を部屋に飾り、自ら手をかけて料理をする。いかにもフランドルのブルジョワらしく、保守的と言えば保守的。しかし、ドキュメンタリーで自ら語っているように、仕事はむろん生活にも手抜きをしないその努力は並大抵のものではない、そのことは認めておくべきだろう(仕事でも生活でもつねに傍にいて彼を支える「夫」の存在が大きいのかもしれないけれど)。対して、マックイーンには生活と言うべきものがなく、マルジェラにはあったのかもしれないけれど一切表に出てこない。それが彼らをポストモダン消費社会の表層で輝かせたと同時に消滅へと向かわせたと言うこともできるのではないか。

そのドリス・ファン・ノーテンを影の主役とする「Interpretations,Tokyo」展が原美術館で開かれた。ドキュメンタリーで自邸のシーンに強い印象を受けていただけに、原美術館――というか旧・原邦造邸という会場がこの展覧会にうってつけだと感じたことを、まず強調しておきたい。軍国主義に媚びた帝冠様式で東京帝室博物館(現・東京国立博物館)の設計競技を制した渡辺仁(実施設計は宮内省内匠寮、1937年竣工)が、この旧・原邸(1938年竣工)では曲線的なプランに沿うアール・デコ調の洒落たモダニズム建築を作ってみせる。それは1979年に東京で初めての現代美術館となり、長く親しまれてきたのだが、デザインを損なうことなく耐震補強やバリア・フリー化を行うのが難しく、2020年末で閉館することになった(その事情についてはさしあたりここに)。群馬県渋川市には磯崎新設計の Hara Museum Arc があり、2021年以後はそこが現在の原美術館のコレクションを引き継ぐことになるので、それはそれで楽しみなのだが、個人的には、ただただ鈍重で威圧的な東京国立博物館はすぐにでも建て替えるべきであり、逆に原美術館こそ何とかして保存すべきだと、無理を承知で言っておきたい。いずれにせよ、原美術館の黄昏時に開かれた「Intepretations,Tokyo」展は、この美術館――というか旧・原邸にとっても、忘れがたい挽歌ということになるだろう。

さて、展覧会自体はと言えば、「17世紀絵画が誘う現代の表現」という副題が示すとおり、ドリス・ファン・ノーテンがアントワープで買って修復させ2009年3月の開店以来青山店に飾っているヘラルド・ドゥ・ライレッセ(Gerard de Lairesse:ここではオランダ語読みをしておく)の2点のバロック絵画を日本の若手アーティストたちに料理させる、という企画で、2009年に制作され店に飾られている堂本右美・蜷川実花の作品(そしてライレッセ解釈とは関係のない大庭大介の小品)加え、今回制作された安野谷昌穂・石井七歩・佐藤允の作品が展示された。

エラルート・デ・ライレッセ「アキレスとアガメムノンの口論」

エラルート・デ・ライレッセ「パリスとアポロがアキレスの踵に矢を向け命を狙う」

ライレッセは1641年にリエージュ(ベルギー)で生まれ1711年にアムステルダム(オランダ)で死んだ画家である。先天性梅毒(胎内感染)を患って1690年頃には失明し、以後、絵画論の書物を著して、それによっても大きな影響を与えた。レンブラントの描いたライレッセの肖像(1965-67年)では彼の病いがリアルに描かれているが、そのせいか、いまはメトロポリタン美術館(ニューヨーク)に飾られているこの絵も、かつてボストン美術館に売り込まれたときは「梅毒患者の肖像」として忌避されたらしい。それが回り回ってロバート・リーマンの手に渡り、1975年に彼のコレクションがメトロポリタン美術館に遺贈されたとき、この絵もメトロポリタン美術館ロバート・リーマン・ウィングに入ったのである。とはいえ、最初レンブラントの影響を受けたライレッセがやがてプッサンに近い古典主義を志向し(注)、晩年のレンブラントの絵を「キャンヴァスに塗りたくった泥水」と批判することになるにもかかわらず、レンブラントが若き日のライレッセをむしろ静かな尊厳を湛えた姿に描いていることは、強調しておくべきだろう。日本から見て面白いのは、失明後のライレッセがチェーザレ・リーパの『イコノロギア』を意識したイコノロジー大全『大絵画本(Groot Schilderboek)』 をまとめあげ、この本が日本に伝わって蘭画家たちに大きな影響を与えたということだ(磯崎康彦『ライレッセの大絵画本と近世日本洋風画家』[雄山閣]に詳しい。ちなみに、当時の日本人は『大絵画本』からもっぱら写実的描画技術を読み取り、肝心のイコノロジカルな意味付けを理解するに至らなかったというのが、この本の論点のひとつである)。おそらくそのことは知らずに、ドリスがライレッセの大作2点を現代日本にもたらし、日本の若いアーティストたちがそれに応答するというのも、不思議な縁と言うべきではないか。

Rembrandt (Rembrandt van Rijn) Portrait of Gerard de Lairesse 1665–67, Robert Lehman Collection, The Metropolitan Museum of Art

今回の展覧会のソースとなるライレッセ作品は「アキレウスとアガメムノンの口論」と「パリスとアポロンがアキレウスの踵に矢を向け命を狙う」の2点であり、日本の若いアーティストたちは、錯綜したその画面を読み解いて、自分なりの応答を示すことを求められた。なかでも注目に値するのは、原画の構造をかなり精密に分析しつつ現代日本のゲイ・シーンに引きずり下ろして再構成してみせた

佐藤允「アキレスとアガメムノンの口論」2019年

photo by Kei Okano

佐藤允「パリスとアポロがアキレスの踵に矢を向け命を狙う」2019年

photo by Kei Okano

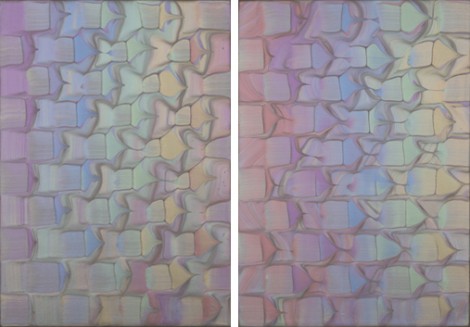

入口近くの天井の高いサロンでライレッセの大作2点を見、湾曲した展示室でこの佐藤允を含む5人の作品を見たあと、廊下に出ようとすると、正面に大庭大介の小品2点が掛けられており、パール・カラーが角度によってさまざまな表情を見せる。バロックのダイナミズムに悪酔いした観客を静謐な光の世界でチル・アウトさせる心憎い演出である。

大庭大介「Spectrum」2009年

原美術館で3日間だけ開かれたこの展覧会には、ドリス・ファン・ノーテン自身の服はない。しかし、自分の気に入ったものだけをひっそりと展示するというそのスタイルは、まさにこのデザイナーにぴったりではないか。繰り返せば、原美術館が渋川市の Hara Museum Arc に統合されるにせよ、旧・原邸が建築として保存されることを、私は強く望んでいる。しかし、原美術館の黄昏の日々に、そこでこういう贅沢な試みに遭遇しえたことは、万一建築が失われることになったとしても、そこでこれまで経験した様々な展覧会とともに、いつまでも私の記憶に残るだろう。

*注 1600年前後のカラヴァッジョらの革命以後、17世紀にはヨーロッパ全域でバロック文化が盛んになる。フランスも例外ではない。ただ、そこではプッサンのようにバロックを古典主義化したものが規範とされた。それゆえ17世紀フランスのバロックが「古典主義」と呼ばれるという紛らわしい事態が生ずるのである。ちなみに、ミシェル・フーコーの『言葉と物』でルネサンスと近代の間に「古典主義」が配される、あれも普通に言えばバロックであることは、そのパラダイム(範例)とされるのがバロック画家ベラスケスの『ラス・メニーナス(女官たち)』であることからも明らかである。きわめて初歩的な確認だが、念のため…