プロフィール

福永 信(ふくなが・しん)

1972年生まれ。

著書に、『アクロバット前夜』(2001/新装版『アクロバット前夜90°』2009)、『あっぷあっぷ』(2004/共著)『コップとコッペパンとペン』(2007)、『星座から見た地球』(2010)、『一一一一一』(2011)、『こんにちは美術』(2012/編著)、『三姉妹とその友達』(2013)、『星座と文学』(2014)、『小説の家』(2016/編著)。

最新のエントリー

- 19.06.10 クマのプーさん展の図録がいい

- 19.02.10 村瀬恭子の新作展(タカ・イシイギャラリー東京)

- 18.11.12 関西の80年代展

- 18.09.06 夏のおすすめ、ゴードン・マッタ=クラーク展

- 18.08.24 夏のおすすめ、木田金次郎展

アーカイブ

- ▼2019年6月

- ▼2019年2月

- ▼2018年11月

- ▼2018年9月

- ▼2018年8月

- ▼2018年4月

- ▼2017年12月

- ▼2017年10月

- ▼2017年5月

- ▼2016年7月

- ▼2016年4月

- ▼2016年2月

- ▼2016年1月

- ▼2015年11月

- ▼2015年8月

- ▼2015年7月

- ▼2015年4月

- ▼2015年3月

- ▼2014年12月

- ▼2014年9月

- ▼2014年8月

- ▼2014年7月

- ▼2014年6月

- ▼2014年4月

- ▼2014年3月

- ▼2013年12月

- ▼2013年11月

- ▼2013年9月

- ▼2013年7月

- ▼2013年6月

- ▼2013年5月

- ▼2013年4月

- ▼2013年3月

- ▼2013年2月

- ▼2013年1月

- ▼2012年12月

夏のおすすめ、ゴードン・マッタ=クラーク展

もっとも本当のところはわからない。私は「近代文学」版の復刻(4章の現状は初出とだいぶ異なり、脇役をかなり削除し、スリム化している)を読んでみたことがあるが、それでも当時を追体験することはできない。当時からの読者が何を思っていたのか、今の私達には全然わからない。時間のフシギを感じただろうなと、「近代文学」連載時からのリアルタイムの読者を、現代から想像するだけしかできないのだが、実は想像するだけで面白い。なぜなら、『死霊』全編は、すでに、リアルタイム読者の目によって、しかも、もう死者になっているかもしれない目によって、たどられていたと感じることができるからだ。そんな読者が少数かもしれないが、きっといるだろうと信じることができるからである(初出当時からのリアルタイム読者が、主人公と同じ年齢だったら現在98歳くらいだ)。国語の授業でありがちな、「作者の気持ちを想像する」とかではなく、ほんとに面白いのは、「発表当時の読者の気持ちを想像する」ことかもしれない。その作品が、歴史に残るかどうか、まだわからない、きわどいところにいた、目撃者、通行人のような、そんなリアルタイム読者の目を想像することが、現代から過去の作品を読む読者の目をイキイキさせるにちがいない。

17日(祝)まで開催のゴードン・マッタ=クラーク展(東京国立近代美術館)は、映像展、写真展、ドローイング展、資料展の複合展であり、断じてインスタレーションではない。それが清々しい。清新な印象を受けるのは、作者マッタ=クラークが若くして亡くなったから(35歳)かもしれないし、企画者達(三輪健仁[東京国立近代美術館]・平野千枝子[山梨大学准教授])が若いのかもしれない。できるだけ基本的な展示に徹しようと企画者は意図していると思う(それはカタログにも感じられる)。その意義は、①主要作品が並ぶ本邦初の回顧展を実現することであり、②平野氏の研究成果を披露することであり、③ひたすらギャラリートークをやることであり(これが素晴らしい)、④カメラ撮影オーケーであり(素晴らしい!)、⑤カタログをちゃんと編集者を入れて作ることである。外部の大学人(平野)と美術館人(三輪)がタッグを組むというのは珍しいことのようだが、このような展覧会の形はとてもいいと思う。展覧会は、少しでも研究成果が披露されたら観客にとって刺激的だ(本来はそれが当たり前だと思うが)。 Mutation in Space というサブタイトルを持つこの展覧会全体は、「突然変異」というよりもむしろ奇をてらわぬように、ごく普通であるように、慎重に作られており、「ミュージアム:マッタ=クラークを展示する」→「住まい:流転する空間と経験」→「ストリート:エネルギーの循環と変容」→「港:水と陸の際」→「市場:自然と都市の間」という全5章で構成されている。

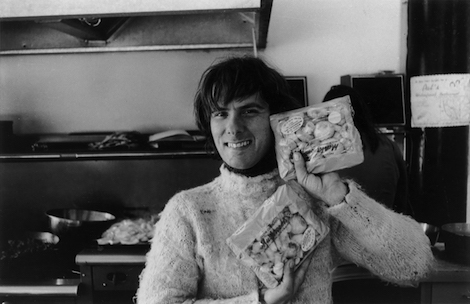

ゴードン・マッタ=クラーク Photo: Cosmos Andrew Sarchiapone

作者マッタ=クラークは、家やビル、倉庫を切り裂き、くりぬく作品で我々を魅了するが、彼の「作品」を持ち運ぶことは困難であり、現地に行って見なければならない。「作品」はパフォーマンス的要素を孕み、都市の約束事を翻弄するような行為を重視しており、現地であること、現場であることは、彼の作品が成立するためには、とても大事なことだ。もっとも、現地に行けば見られるのかというと全然そんなことはなく、作られた時期、時間に居合わせる必要がある。作者の周辺に偶然にいる、もしくは作者自身にならなければ、作品は見られない。マッタ=クラーク作品を見るためには、1970年代に物心が付いているように生まれている必要があり、リアルタイム観客としてのハードルはかなり高い。運命と言ってもいいだろうが、作品の目撃者の多くは、当時の通行人だった。

《円錐の交差》1975年

ゴードン・マッタ゠クラーク財団、デイヴィッド・ツヴィルナー、ニューヨーク/ロンドン/香港 提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner,

New York/London/Hong Kong.

「家やビル、倉庫を切り裂き、くりぬく作品で我々を魅了する」とあたかも前から知っていたかのように書いたが、今回展覧会を見て初めてそう思ったのであり、それ以前は、私は、魅了されたというよりも、「家を、空手の師範が瓦を割るようにぱっくり割る変わった人がアメリカにはいるんだな」くらいの感想だけしかこの作者に持ってなかった。間抜けな感想であるが、それは私が悪いのではなく、展覧会をしなかった美術業界が悪い。すでに書いたが今回が本邦初の展覧会であり(アジア初でもあるらしい)、とても助かった。というのは、間抜けな感想から脱して、「家やビル、倉庫を切り裂き、くりぬく作品で我々を魅了する」とか言えるようになったからである。「空手の師範のようにぱっくり」というのは、この作品のことである。

《スプリッティング》1974年

ゴードン・マッタ=クラーク財団&デイヴィッド・ツヴィルナー(ニューヨーク)蔵

スプリッティング関係では、写真、映像2種(鋭意制作中の映像とお披露目の映像)、現物(家の屋根の角)、印刷物などが、本展では展示されている。作っているのやら破壊しているのやら、全く判断不能であることが、作者の「魅力」であると、鋭意制作中の映像を見ているとよくわかる。お披露目映像は、観客が屋根の割れ目から現れたり、まるで遊んでいるようで楽しそうだ。当時のリアルタイム観客が、本当のところ何を感じていたのかわからないが、21世紀の観客としては、「スプリッティング」のお披露目の見学ツアー映像の中で、屋根の上から見下ろしたりしている数人の男女が、「このように1970年代は最高なんだが、そっちはどうだい」と、こちらに向かって笑っているように見えてとても悔しい限りだ。今のように世界的なスターになる前の作者の近くに(たまたま)いた、作品を目撃した同時代の観客が何を思っていたのか、今の私達には全然わからない。想像することだけしかできないのだが、実は、想像するだけですでに面白い。なぜなら、「当時の観客」を想像することで、観客は70年代の、その場にいない自分自身を思わざるをえないから。写真や映像という「場所」にしか、私達の観客の視線は届かないからだ。現在、各作品の「あった」住所では、人々の視線はマッタ=クラーク作品にどこにも行き当たることはない(普通の風景しかないだろう)。もし、聖地巡りのようにマッタ=クラーク作品を探したところで、私達の視線は、亡霊のようにさまようしかない。結局のところ、写真や映像の中にしか(美術館の中にしか)、現在の視線は、その行き着く場所を見つけることができない。当たり前のことかもしれないが、それが面白い。

《スプリッティング・ブック:No. 21》1974年

ゲイル&トニー・ガンツ、ロサンゼルス 蔵

Collection of Gail and Tony Ganz, Los Angeles

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and

David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

マッタ=クラーク展は、写真→映像→ドローイング→資料といった、残されたものをとにかく整理して、できるだけたくさん展示することに徹している(会場デザインは小林恵吾)。やんちゃなサイトスペシフィックなアーティストのベストな展覧会として「これ以外何ができる」と私も思う者であるが、1か所だけ、企画者がやんちゃしてみたのが、冒頭の「ミュージアム:マッタ=クラークを展示する」である。展覧会の入り口すぐ、スタート地点でありながら、ここに飾られているのは、作者の死の年(1978年)に発表された最後の建物切断作品である。

「ミュージアム:マッタ=クラークを展示する」展示風景

Photo: 中川周

いきなり最後の作品から本展は幕を開けるのであり、観客は意表を突かれたことになる。同時代の人間なら、この最後の作品の後には、マッタ=クラークの作品は続かないのは当たり前であるが、マッタ=クラークの展覧会が初めて開かれるような後進国においては、むしろ「知らない」ことを利用できるわけだ。最後の作品の後に、最初期の「ツリー・ダンス」が続き、「スプリッティング」が続くというような、ありえない時間の流れが、一瞬だけ、可能になるのではないか、と企画者達は思ったのではないか。リアルタイム観客を超えるためには、そのような「ありえない時間の流れ」を一瞬でも作ることしかない。もっともキャプションを見ればわかるし事前に予習をしていたら誰にでもわかるシカケなのであるが、現代の展覧会にできることは順番を調節することだけであるという企画者の認識がこのような展示にしたのだろうと思う(カタログでは本作品は普通に時系列の通りに、最後に掲載されている)。当時の観客が決して把握できない、全体を一望できる模型を作成し(早稲田大学建築学科小林恵吾研究室)、展示したこともそんな「ありえない時間」の表現なのだろう。出オチのように最後の作品を冒頭に置く、その試みが、面白い。作者を最初から見てきたリアルタイム観客には、初めて最後の作品を見た後で、初めて「ツリー・ダンス」を見たり、初めて「スプリッティング」を見る、現代の観客のようなことは、もはや、できないのだから。

《サーカスまたはカリビアン・オレンジ》展示風景

Photo: 中川周

《ツリー・ダンス》1971年

ゴードン・マッタ゠クラーク財団、デイヴィッド・ツヴィルナー、ニューヨーク/ロンドン/香港 提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner,

New York/London/Hong Kong.

《スプリッティング:四つの角》1974年 サンフランシスコ近代美術館蔵

本展には20本の映像作品があり(他の作家の作品も混じる)、鑑賞には時間がかかる。どれも面白く楽しんで撮影しており、作者はきっと「カメラを止めるな」と思っただろう。映画作家を目指す若い人はぜひ見たらいいと思う。前述の「スプリッティング」「ツリー・ダンス」はもちろんのこと、ウォーホル&ヒッチコックを地でいく「チャイナタウンの覗き見」やベルリンの壁にMADE IN USA と書く「壁」など見逃せない映像が多い。「壁」は、警官に怒られるシーンが最高で、それでも懲りずに別の場所で再開するのが素晴らしい(初期チャップリンのようだ)。怒られることはとても大事だと思う。マッタ=クラークは他でもいろんなところで怒られているが、「日の終わり」では逮捕されそうになった。建築家サイドに誘われた展覧会での作品「ウインドウ・ブロウ=アウト」(写真のみ)では、展示場のガラス窓を破りまくり、ピーター・アイゼンマンを激怒させたという。素晴らしい。もう一度言うが、映像作品は、鑑賞には時間がかかるから夜間開館の日がいいと思う。

《ツリー・ダンス》1971年

ゴードン・マッタ゠クラーク財団、デイヴィッド・ツヴィルナー、ニューヨーク/ロンドン/香港 提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

《チャイナタウンの覗き見》1971年

エレクトロニック・アーツ・インターミックス(EAI)、ニューヨーク 提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York

《壁》1976/2007年

エレクトロニック・アーツ・インターミックス(EAI)、ニューヨーク提供

© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York

《日の終わり》1975年

ゴードン・マッタ=クラーク財団&デイヴィッド・ツヴィルナー(ニューヨーク)蔵

ゴードン・マッタ=クラークは、35歳という、埴谷であればようやく『死霊』を書き始めるスタート地点に立ったくらいの年齢で、やや早くこの世を去った。埴谷のように長生きしていたらリアルタイム観客はもっと増えただろうが、今なお若い世代がどんどん物心を付けているのであり、食やストリートアートなど、様々な分野に接合していたマッタ=クラークの展覧会は一度きりでは終わらないだろうというのが率直な感想だ。彼は文学を学ぶためにフランスへ渡ったこともあるというから文学からの応答も知りたい。美術業界はこの展覧会をスタート地点にして国内でゴードン・マッタ=クラーク展を何度もやってみるべきだ。そのための練習として、ひたすらギャラリートークをやっていたのかもしれないとも思う。ギャラリートークを何度も、しかも同じトークを繰り返すのではなく、その都度別の角度からやるというのは、お金をかけずに手間ひまかけるというマッタ=クラーク精神にふさわしい。展示会場でギャラリートークをやることは、「鑑賞の邪魔になる」とか「作品を破損する可能性がある」とか、外野から文句が来そうだが、怒られてこそであり、「現場で」トークすることは、マッタ=クラークにふさわしい。聞きたくもないよと思っている「通行人」のような観客を巻き込んで、できるだけ、大きな声で元気良くやるのがいいと思う。カタログのデザインは、相変わらずかっこいいが、森大志郎にしてはやや繊細さを欠くような気がしたのは、共同でのデザインだからだろうか。とはいえ、編集者(櫻井拓)を介在させて、ひとまず資料として、基礎知識と論考と必要事項を普通に記録に残そうというカタログの姿勢は良かったと思う。でも、きっともっと良い本になる。同じメンバーで2巻目を期待したい。本展が、インスタレーションではなくてよかったと私は思ったが、最後の広場みたいなスペースはちょっとインスタレーション風で「Playground 」(カタログ所収対談参照)というより動物園のサル山に近かった。でもこれは国内第1回目のマッタ=クラーク展だ。50年後には、きっともっとよくなる。本展覧会は、反発も含めて、訪れる若い世代を「魅了」していたと信じたい。

レストラン「フード」の前で、ゴードン・マッタ=クラーク、

キャロル・グッデン、ティナ・ジルアール 1971年

個人蔵 Photo: Richard Landry